Saya baru benar-benar menyadari bahwa ponsel bisa menjadi ruang spiritual ketika melihat ibu saya yang sedang kehilangan dompet, kemudian membuka YouTube dan memutar video bertajuk “Doa mencari barang yang hilang”.

Sambil mengulang lafaz, ia berharap dompetnya segera ditemukan. Di kamar sebelah, adik saya mendengarkan dzikir dari TikTok sembari rebahan, lalu menyimak konten motivasi Islami.

Spiritualitas hari ini tidak lagi hanya hadir di ruang-ruang ibadah fisik, tetapi juga melalui layar ponsel. Kita bisa ikut kajian dari YouTube tanpa harus hadir langsung di masjid, berdzikir lewat podcast, atau membaca Al-Qur’an dari aplikasi dengan fitur langganan.

Transendensi kini juga hadir dalam bentuk yang streaming-friendly.

Digital Religion, Network Society, dan Mediasi Keberagamaan

Fenomena ini dalam studi mutakhir disebut sebagai digital religion, yakni bentuk keberagamaan yang tidak hanya dipindahkan ke medium digital, tetapi juga dibentuk dan dikonstruksi oleh logika platform digital itu sendiri (Campbell, 2013).

Ruang-ruang digital bukanlah ruang kosong yang netral. Ia memiliki algoritma, estetika, dan sistem nilai tertentu yang memengaruhi cara kita berinteraksi, termasuk dengan agama.

Dalam konteks network society sebagaimana dikemukakan Manuel Castells (2010), masyarakat saat ini hidup dalam jejaring yang terbentuk oleh arus informasi dan teknologi digital.

Agama pun masuk dalam ekosistem ini, akses terhadap pengalaman religius menjadi lebih fleksibel dan tersebar pada lintas batas geografis maupun institusi.

Praktik keagamaan tidak lagi terikat waktu dan tempat, melainkan terhubung melalui jaringan simbol dan identitas yang terus bergerak secara real-time. Artinya, pengalaman beragama kini tidak harus terjadi di tempat ibadah fisik seperti masjid, gereja, atau vihara, dan tidak harus berlangsung pada waktu-waktu khusus seperti hari Minggu atau waktu salat.

Dengan bantuan teknologi digital, seseorang bisa mengaji lewat aplikasi Al-Qur’an di pagi hari, ikut kajian virtual tengah malam, atau berdzikir lewat podcast sambil berjalan kaki.

Praktik keagamaan menjadi fleksibel, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama ada koneksi internet dan perangkat digital.

Yang menyatukan bukan lagi ruang dan waktu, tapi simbol-simbol religius yang dibagikan, identitas keagamaan yang dibentuk secara daring, dan rasa keterhubungan spiritual melalui jejaring digital secara seketika.

Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini menjadi ruang populer untuk praktik keagamaan. Di sana, konten religi dikemas dengan visual menarik, backsound yang menenangkan, dan durasi yang ringkas.

Tagar seperti #muslimtiktok atau #islamicreminder telah mengumpulkan ribuan tayangan. Konten semacam ini memperluas akses terhadap nilai-nilai spiritual, terutama bagi generasi muda yang terbiasa menyerap informasi secara cepat dan visual.

Namun perkembangan ini bukan tanpa persoalan. Teknologi digital membawa serta budaya kecepatan dan konsumsi instan. Dalam konteks ini, pengalaman keagamaan berisiko menjadi simulasi, bukan kontemplasi.

Jean Baudrillard (1994), dalam teori simulacra, memperingatkan bahwa masyarakat modern sering terjebak dalam realitas semu yang diciptakan media. Doa menjadi tontonan, zikir menjadi latar reels, dan iman tereduksi menjadi performa yang bisa di-like dan di-share.

Komunitas Virtual dan Fragmentasi Sakralitas

Di balik konten-konten tersebut, terbentuk pula apa yang disebut virtual community. Komunitas ini tidak berbasis pada kedekatan fisik, tetapi pada keterhubungan simbolik dan afiliasi nilai.

Penelitian Cheong et al. (2012) menunjukkan bahwa komunitas digital bisa menjadi alternatif ruang religius yang berdaya. Bagi sebagian orang, ruang daring memberi rasa aman, otonomi, dan koneksi spiritual yang tak mereka temukan di ruang fisik.

Namun, komunitas virtual juga menghadirkan ambiguitas. Ia memadukan yang sakral dan profan dalam satu layar. Di sela murottal, kita bisa dengan mudah beralih ke video prank. Saat menonton tausiyah, notifikasi gosip selebriti tetap muncul.

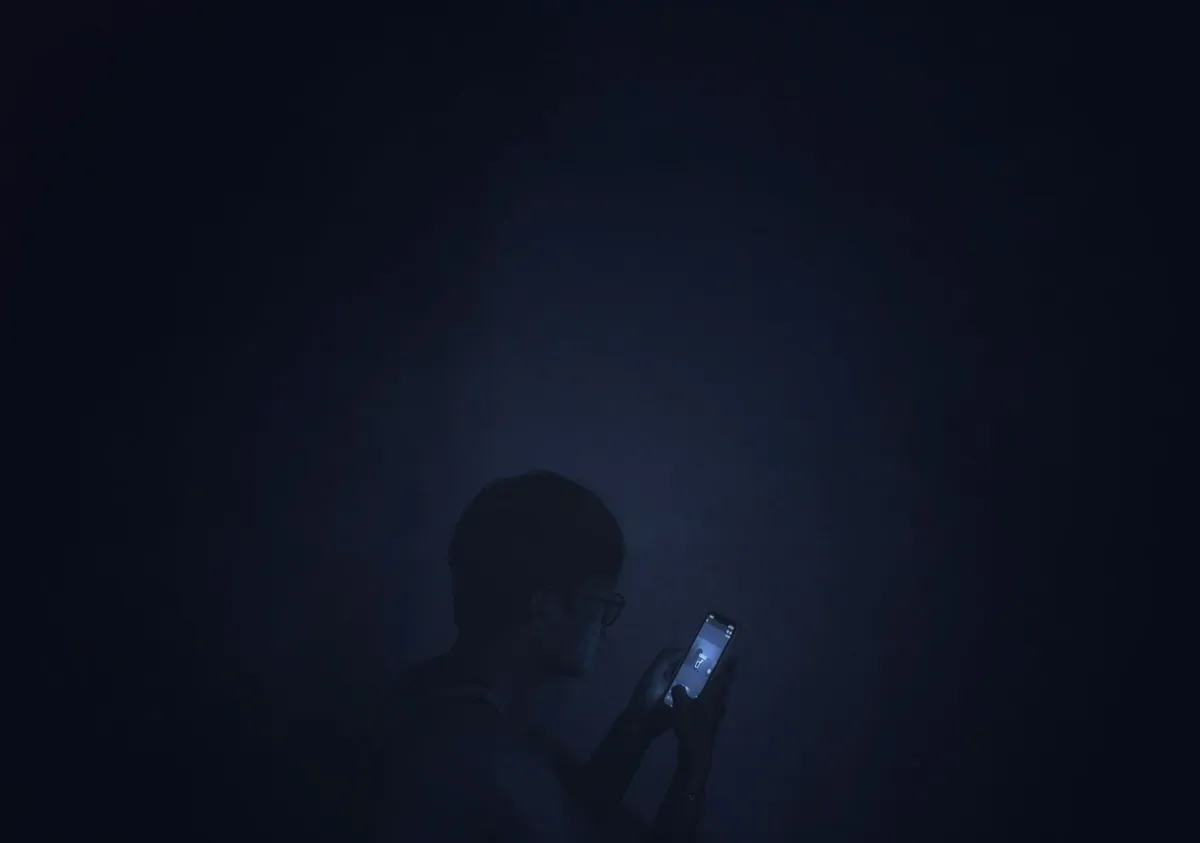

Sakralitas menjadi terfragmentasi, saat seseorang mencoba mendekat kepada Tuhan lewat layar ponsel atau laptop, momen keheningan dan kekhusyukan itu sering terpecah oleh gangguan, seperti notifikasi masuk, pesan yang muncul, atau visual lain yang mengalihkan perhatian.

Akibatnya, pengalaman spiritual itu tidak lagi utuh dan mendalam seperti seharusnya. Inilah paradoks spiritualitas digital: ia sangat mudah diakses, tapi juga sangat mudah terganggu.

Spiritualitas sebagai Komoditas di Era Komersialisasi Digital

Perkembangan spiritualitas digital tidak bisa dilepaskan dari logika pasar yang bekerja di balik layar platform. Dalam konteks ini, praktik keagamaan berisiko mengalami komodifikasi, yakni ketika nilai-nilai religius dikemas menjadi produk yang bisa dipasarkan, dipertontonkan, dan dimonetisasi.

Menurut Vincent Miller (2005) dalam bukunya Consuming Religion, budaya konsumsi modern telah mengubah agama menjadi objek gaya hidup.

Praktik keagamaan tidak lagi semata-mata soal makna dan kedalaman spiritual, tetapi juga tentang bagaimana ia dikemas secara visual dan disesuaikan dengan selera pasar.

Dalam media digital, hal ini semakin nyata, seperti konten dakwah yang viral, aplikasi meditasi berbayar, hingga influencer religi yang menawarkan "inspirasi" sekaligus iklan produk halal.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan apa yang disebut ekonomi perhatian (attention economy), konsep yang dijelaskan oleh Thomas H. Davenport dan John C. Beck (2001). Dalam ekonomi digital, perhatian menjadi sumber daya paling berharga.

Maka, konten spiritual pun ikut berlomba menarik perhatian, dengan desain estetik, durasi pendek, musik yang menyentuh, dan narasi yang mudah diklik dan dibagikan. Spiritualitas, dalam kondisi ini, rentan direduksi menjadi konsumsi cepat, lebih untuk dinikmati sesaat daripada direnungi mendalam.

Situasi ini menempatkan kita dalam posisi dilematis. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang dakwah yang luas dan inklusif. Tapi di sisi lain, ia juga mendorong transformasi agama menjadi komoditas simbolik, seperti dikemukakan oleh Adam Possamai (2005) dalam gagasan hyper-real religion.

Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang dibentuk media, pengalaman religius bisa digantikan oleh simbol-simbol spiritual yang dibuat sesuai kebutuhan pasar, bukan berdasarkan ajaran otentik.

Dengan kata lain, konten keagamaan bisa tetap terlihat religius, tetapi maknanya perlahan dikendalikan oleh algoritma, preferensi pasar, dan logika branding. Semakin tinggi engagement, semakin dianggap “berhasil.” Padahal, kedalaman spiritual tidak selalu sejalan dengan seberapa sering konten itu dibagikan.

Menuju Spiritualitas yang Sadar Digital

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya bukan menolak teknologi, melainkan menjadi sadar digital. Sadar bahwa layar adalah alat, bukan tempat tinggal spiritual. Sadar bahwa konten religi yang menyentuh hati belum tentu mendalam. Dan sadar bahwa like atau share bukanlah indikator kualitas keimanan.

Kita bisa memulai dari praktik kecil, misalnya menonton kajian tanpa multitasking, berdzikir tanpa scroll, atau mematikan notifikasi saat ingin hening.

Layar digital dapat menjadi sarana akses menuju nilai-nilai spiritual, tetapi ia bukan tujuan akhir dari pengalaman keagamaan itu sendiri. Ia memfasilitasi, namun tidak menggantikan ruang batin tempat makna spiritual sebenarnya dibangun.

Dalam kondisi digital yang serba cepat dan penuh distraksi, momen hening tanpa layar justru menjadi ruang penting untuk memperdalam refleksi dan keterhubungan dengan yang transenden. (*)