Membayangkan membaca buku sejarah yang hanya berisi daftar tanggal dan nama tokoh, tanpa cerita manusia di baliknya. Apa yang hilang? Bukan sekedar memori pribadi, tapi pengetahuan berharga yang memberi makna pada peristiwa tersebut.

Sejarah sejatinya lahir dari penggalan ingatan, catatan, dan persfektif yang dirangkai dalam sebuah narasi manusiawi.

Menyimak pemberitaan dengan isu “penulisan ulang sejarah di Indonesia” di dalamnya memicu dinamika perdebatan. Di balik hangatnya dinamika perdebatan tersebut, ada yang hal yang luput dan jarang dibicarakan, yaitu hilangnya pengetahuan. Kalaupun pengetahuan itu telah diperoleh, seberapa terbuka akses pengetahuan tersebut?

Pertanyaan penting muncul, seberapa banyak pengetahuan yang harus diketahui publik di balik peristiwa 1965, perjalanan panjang Irian Jaya menjadi Papua, ataupun rangkaian peristiwa lepasnya timor timur dari pangkuan ibu pertiwi?.

Sejarah sosial bukan sekedar fakta, melainkan akumulasi pergulatan pengetahuan, pilihan, dan perjuangan setiap aktor yang terlibat. Berbeda dengan peristiwa ilmiah seperti perubahan status Pluto dari planet ke drawt planet dalam tata surya (solar system).

Peristiwa sosial memerlukan lesson learned, pemaknaan terhadap pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Tacit Knowledge: Pengetahuan yang Hidup dalam Cerita

Dalam kajian knowledge management, pengetahuan yang melekat dalam kesan pribadi, intuisi, pengalaman, tradisi lisan, dan ingatan kolektif disebut tacit knowledge.

Pengetahuan ini hidup dan tumbuh subur dalam cerita saksi mata (pelaku sejarah) dan interpretasi pewarisnya, namun rapuh karena dimakan usia dan terkungkung oleh ego yang mengatasnamakan stabilitas. Satu persatu perpustakaaan hidup pergi tanpa meninggalkan cerita.

Ketika arsip minim bahkan bias, tacit knowledge yang diolah melalui heuristik, verifikasi, interpretasi, dan hostografi menjadi penopang utama keandalan informasi peristiwa sosial (sejarah).

Pegetahuan ini dapat diubah menjadi explicit knowledge melalui wawancara mendalam, penggalian cerita lisan, atau forum berbagi pengelaman yang mendorong publik untuk berkontribusi.

Pengelolaan tacit knowledge dalam penulisan ulang sejarah tidak sekedar memperbaharui narasi resmi, tetapi menambah lapisan interpretasi yang memberi warna, konteks, dan makna, sehingga memperkaya ingatan kolektif bangsa.

Hal ini menjadi kontras dengan pandangan ironis bahwa sejarah hanyalah milik penguasa atau pemenang. Sejarah tidak seharusnya menjadi monopoli, sejarah adalah milik semua orang yang pernah mengalaminya.

Risiko Kehilangan Tacit Knowledge di Instansi Pemerintah

Seperti bangsa yang kehilangan jejak sejarahnya, Instansi pemerintah juga berisiko kehilangan identitas dan kapabalitasnya jika mengabaikan tacit knowledge. Pengetahuan kritis yang tersimpan di kepala pegawai senior, pimpinan, atau tim teknis dapat hilang saat mereka pindah tugas, pensiun, atau terjadi restrukturisasi.

Akibatnya organisasi berpotensi mengulang kesalahan, kehilangan inovasi, dan lambatnya adaptasi menghadapi tantangan baru untuk memberikan pelayanan publik berkualitas.

Jika negara membutuhkan sejarawan dan arsiparis untuk menjaga memori kolektifnya, instansi pemerintah membutuhkan Chief of Learning Officer, Knowledge Manager, dan komunitas internal pembelajaran untuk menjaga dan menghidupkan tacit knowledge yang dikelola dalam pranata Corporate University (Corpu).

Tacit knowledge adalah harta yang rapuh, tidak terlihat, tidak terdokumentasi, namun bisa menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan pelayanan publik di masa depan.

Sejarah bukanlah milik narasi resmi, sejarah hidup dalam ingatan, cerita, dan pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Media dan institusi yang mampu menyelami sisi manusiawi dari pelaku sejarah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan memori bangsa.

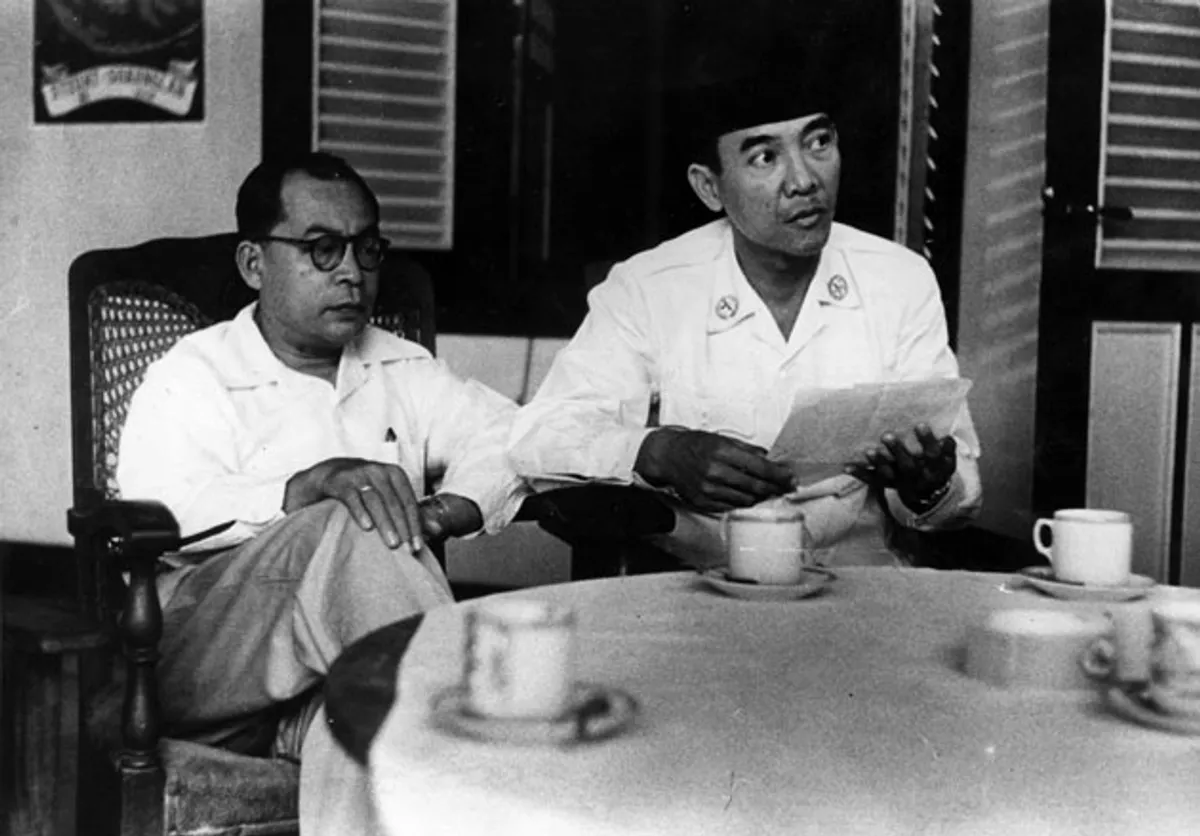

Seperti yang sering diingatkan Bung Karno dengan jargon “Jas Merah” jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dengan pengarsipan tacit knowledge, institusi tidak sekedar mencatat masa lalu, tetapi memberi “jiwa” untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari lupa kolektif. (*)