Saya tidak tahu persis kapan terakhir kali mendengar nama Ignas Kleden disebut di luar forum-forum akademik. Mungkin sudah lama atau mungkin kita sedang hidup di masa yang tak lagi sabar membaca esai panjang yang tidak menjanjikan tepuk tangan.

Beberapa minggu lalu saya membaca ulang satu esainya. Tentang sasata, dan tentang bagaimana menulis bisa menjadi cara bertahan hidup. Saya lupa judulnya. Tapi saya ingat suasana setelahnya—hening, seperti duduk sendirian di dalam perpustakaan yang lampunya tinggal satu.

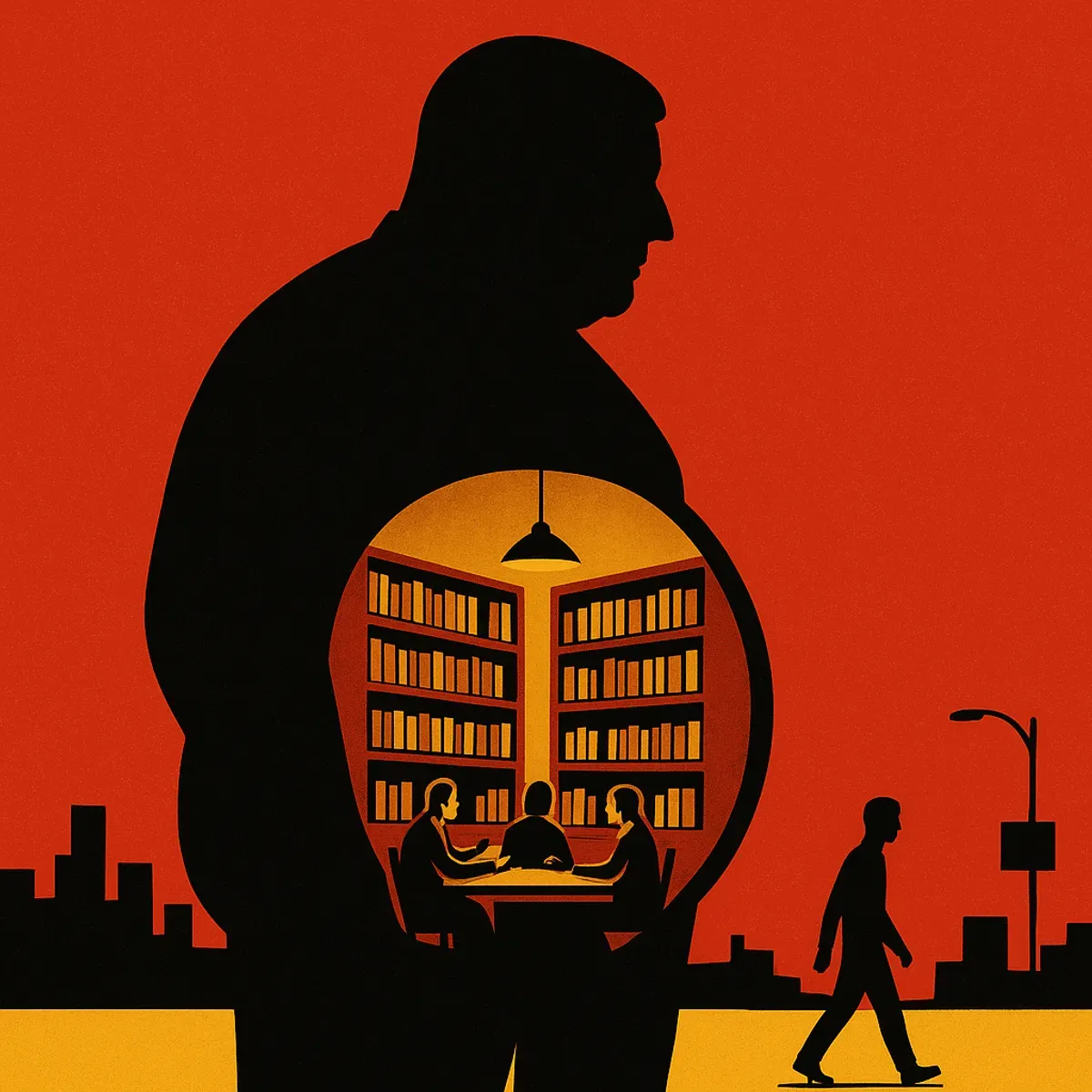

Saya lalu membayangkan tubuh Ignas. Tidak kecil, tidak ringkih, tubuh besar, perut buncit, dan wajah yang tenang. Seolah sedang menyimpan terlalu banyak pengetahuan, juga terlalu banyak kesabaran.

Dan saya bertanya dalam hati: bagaimana rasanya menulis dari dalam perut itu? Dari tubuh yang kenyang oleh buku, kenyang oleh forum, kenyang oleh sejarah panjang menulis tapi tidak berteriak? Mungkin dari situ tulisan ini bermula. Dari keinginan untuk menyelinap kedalam kenyang yang tenang itu, dan bertanya kenapa di luar tubuhnya, dunia tampak begitu bising tapi mandul?

Saya membaca Ignas Klenden seperti seseorang yang duduk diam di tengah ruangan dan tahu persis kapan harus bicara. Ia tidak meledak. Tidak memukul meja. Tapi sekali dua kali ia mengangkat tangan, kemudian menulis. Esai demi esai mengalir. Topiknya macam-macam. Dari puisi Afrizal Malna sampai teori Habermas. Dari demokrasi sampai puisi kampus. Ia seperti orang yang tidak terburu-buru, tapi tahu ke mana harus berjalan.

Yang saya heran, mengapa tulisannya tak lagi ramai dibicarakan? Padahal hampir semua soal sudah dia tulis. Tentang sastra yang kehilangan keberanian. Tentang politik yang kehilangan nalar. Tentang intelektual yang kehilangan malu. Saya pikir, bukan karena Ignas berhenti menulis. Tapi karena kita sendiri berhenti mendengarkan.

Atau mungkin karena zaman sudah berubah. Orang lebih tertarik dengan tulisan yang pendek dan cepat viral. Teks yang bisa disalin lalu ditempel di Instagram. Sementara Ignas menulis dengan ritme lambat. Ia bukan hanya berfikir, tapi juga mengunyah. Dan itu membuat tulisannya tidak bisa ditelan bagitu saja.

Ia menekankan bahwa sastra tidak pernah lahir dari ruang kosong. Setiap cerita, setiap puisi. Membawa bekas dari struktur sosial tempat ia ditulis, mewujudkan bahasa adalah rumah ideologi, dan sastra adalah ruang negosiasinya.

Di buku sastra dan politik, juga dalam banyak artikelnya di Basis atau Kompas, Ignas menunjukan bagaimana karya sastra bisa menjadi alat baca atas perubahan sosial. Tapi pembacaannya yang dia usulkan bukan pembacaan revolusioner. Ia tidak memanggil pembaca untuk turun ke jalan, tapi mengajak duduk dan menganilisis. Sastra adalah objek kajian, bukan peluru.

Saya tidak bilang itu keliru. Tapi pendekatan ini, yang kemudian banyak diikuti oleh kalangan akademik dan kampus sastra, secara tidak sadar telah menjauhkan sastra dari konfliknya yang nyata. Puisi yang dulu jadi alat protes berubah jadi bahan skripsi. Novel tentang buruh ditelaah dengan teori semiotik, tapi tidak pernah menyentuh buruh itu sendiri.

Dalam hal ini, warisan Ignas bekerja dalam dua arah. Ia membukakan jalan untuk melihat sastra sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Tapi juga mungkin tanpa sengaja membentuk tradisi intelektual yang rapi, akademis, dan semakin jauh dari lumbung, dari pabrik, dari jalan raya.

Saya pikir itulah yang kini membatasi kita. Bukan karena Ignas salah. Tapi karena kita terlalu patuh pada bentuk yang dia bangun. Kita lupa bahwa teori juga bisa ditantang, bukan hanya dilestarikan. Dan sastra juga bisa digunakan, bukan sekedar dibedah.

Aktivisme sekarang berjalan seperti panggung. Cepat, penuh slogan, dan sering kehilangan konteks. Tapi di saat yang sama, banyak tulisan, termasuk yang mengaku kritis justru kehilangan arah. Mereka terlalu nyaman. Terlalu banyak kutipan. Terlalu takut salah.

Sastra tidak lagi punya peran mengguncang seperti dulu. Ia kehilangan ketajamannya karena pembacanya pun kehilangan keberaniannya. Aktivisme kehilangan napas karena para pelakunya lupa membaca kemudian menuliskannya. Dan Ignas, meski banyak memberi fondasi berpikir, tampaknya berhenti di batas itu saja, ia memberi tapi tidak membongkar.

Barangkali itu bukan kesalahannya. Ia juga menulis dalam konteks Orde Baru. Di masa ketika ruang demokrasi begitu sempit, dan menulis adalah tindakan yang berisiko kala itu. Maka saya tidak ingin membandingkan secara langsung. Tapi saya ingin bertanya, setelah rezim itu tumbang, setelah kita punya ruang bicara, mengapa tulisannya tak dilanjutkan dengan tindakan yang lebih kongkrit?

Saya mulai berpikir soal kenyamanan. Perihal bagaimana Ignas bisa membaca begitu banyak, menulis begitu jernih, dan tetap berada dalam ruang yang aman. Ia tidak pernah terlihat sebagai orang yang bertabrakan dengan kekuasaan secara frontal. Tapi ia juga bukan penonton. Ia seperti berdiri di tepi, mengamati, mencatat, menulis, dan kadang memberi arah.

Beberapa orang menganggap itu cukup. Menulis adalah tindakan. Saya juga percaya itu, sampai pada titik di mana menulis menjadi kegiatan yang tak lagi berisiko. Tak ada yang dikejar. Tapi ada yang ditantang. Hanya berputar di ruang yang saling sepakat.