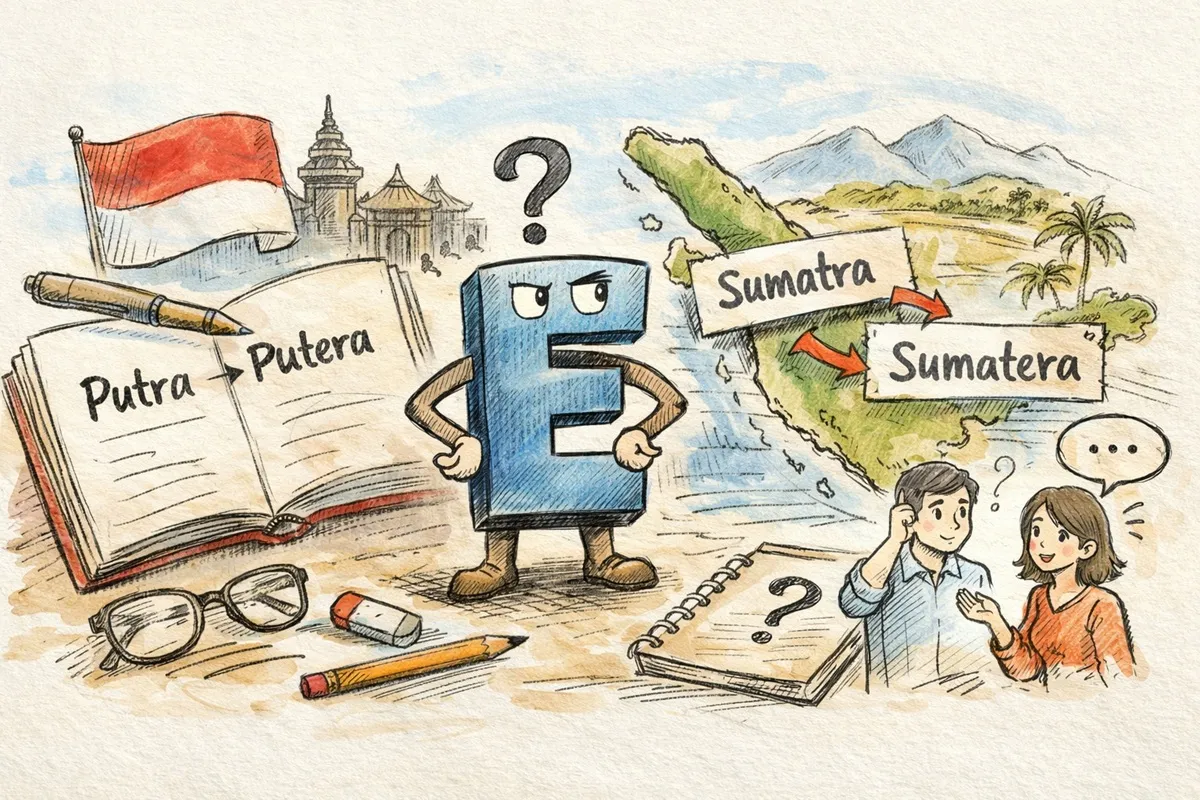

AYOBANDUNG.ID -- Bahasa Indonesia sering terlihat sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya tersimpan proses linguistik yang cukup rumit. Salah satu yang paling menarik adalah kebiasaan menyisipkan bunyi vokal di tengah kata. Kita mengenalnya lewat pasangan seperti putra–putera, Sumatra–Sumatera, samudra–samudera, hingga bentuk lama manteri–menteri. Dalam kajian linguistik, fenomena ini disebut epentesis, atau dalam istilah yang lebih populer di Indonesia: swarabakti.

Epentesis adalah proses penyisipan bunyi vokal untuk memudahkan pelafalan. Secara alamiah, manusia cenderung menghindari rangkaian konsonan yang terasa berat di lidah. Ketika dua konsonan bertemu, penutur sering “menambahkan” vokal sebagai jembatan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, vokal yang paling sering muncul adalah “e” pepet.

Dari sudut fonetik, hal ini masuk akal. Rangkaian bunyi seperti “tr” pada kata putra atau “dr” pada samudra tidak selalu mudah diucapkan, terutama bagi penutur yang terbiasa dengan pola suku kata terbuka. Maka muncullah bentuk putera dan samudera dalam praktik tutur dan tulisan lama. Proses ini bukan kesalahan spontan, melainkan adaptasi alami manusia terhadap sistem bunyi bahasa.

Swarabakti juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah bahasa Indonesia. Sejak masa Melayu Klasik hingga awal pembentukan bahasa Indonesia modern, banyak kosakata diserap dari Sanskerta, Arab, dan bahasa Eropa. Dalam proses penyerapan itu, penutur lokal menyesuaikan bunyi asing agar lebih sesuai dengan pola fonetik Nusantara. Penambahan vokal menjadi salah satu strategi yang paling umum.

Namun, arah kebijakan bahasa berubah ketika negara mulai serius membakukan ejaan. Sejak diberlakukannya Ejaan Yang Disempurnakan pada 1972 dan diperbarui melalui PUEBI, prinsip efisiensi bahasa semakin ditekankan. Penulisan diarahkan agar lebih ringkas dan konsisten. Dalam kerangka ini, bentuk seperti putra, Sumatra, dan samudra dipilih sebagai bentuk baku, sementara variasi dengan tambahan “e” secara bertahap dipinggirkan.

Meski begitu, bahasa tidak pernah sepenuhnya tunduk pada kebijakan. Dalam praktik sosial, bentuk-bentuk lama masih bertahan. Sumatera tetap hidup dalam nama provinsi dan identitas wilayah. Samudera masih digunakan dalam nama perusahaan dan karya sastra. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, banyak orang tetap merasa lebih “alami” mengucapkan versi dengan vokal tambahan.

Di sinilah terlihat tarik-menarik antara kaidah dan kebiasaan. Bahasa baku bergerak menuju penyederhanaan, sementara masyarakat mempertahankan bentuk yang sudah mengakar secara budaya. Swarabakti menjadi bukti bahwa bahasa bukan hanya sistem aturan, tetapi juga ruang memori kolektif.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam dunia jurnalistik. Media massa berada di garis depan dalam membentuk kebiasaan bahasa publik. Di satu sisi, redaksi dituntut patuh pada PUEBI dan KBBI. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan realitas nama resmi, istilah populer, dan preferensi pembaca.

Ambil contoh samudra dan samudera. Dalam penulisan berita umum, jurnalis idealnya menggunakan bentuk baku samudra. Namun ketika meliput lembaga bernama “Samudera Nusantara” atau merek dagang tertentu, bentuk tersebut tidak bisa diubah karena menyangkut identitas resmi. Hal serupa terjadi pada Sumatra dan Sumatera. Dalam konteks geografis administratif, nama daerah tidak tunduk pada kaidah ejaan umum.

Situasi ini menuntut kepekaan bahasa. Jurnalis perlu membedakan antara kesalahan ejaan dan penggunaan nama diri. Mereka juga perlu konsisten dalam narasi editorial agar media tidak terlihat ambigu atau tidak profesional. Konsistensi ejaan bukan sekadar soal estetika, tetapi bagian dari kredibilitas institusi pers.

Baca Juga: Bahasa Terus Tumbuh, tapi Negara Selalu Tertinggal? Membaca Ulang Arah KBBI di Era Digital

Tantangan semakin besar di era digital. Mesin pencari dan media sosial sering “mengabadikan” bentuk yang paling sering diketik pengguna, bukan yang paling benar secara kaidah. Akibatnya, bentuk tidak baku bisa tampak lebih dominan di ruang daring. Dalam kondisi ini, media memiliki peran strategis sebagai penyeimbang: tidak hanya mengejar klik, tetapi juga menjaga kualitas bahasa publik.

Pada akhirnya, swarabakti mengajarkan satu hal penting: bahasa Indonesia hidup dalam negosiasi terus-menerus antara sejarah, kebijakan, dan kebiasaan masyarakat. Huruf “e” yang sering menyelinap ke tengah kata bukan sekadar gangguan linguistik, melainkan penanda perjalanan panjang bahasa kita.

Memahami proses ini membuat kita lebih bijak dalam berbahasa. Bukan sekadar memilih mana yang benar atau salah, tetapi memahami mengapa suatu bentuk muncul, bertahan, atau ditinggalkan. Dan di tengah perubahan zaman, mungkin itulah tugas utama penulis dan jurnalis: menjaga keseimbangan antara ketepatan bahasa dan realitas sosial pembacanya. (*)