AYOBANDUNG.ID - Senin pagi biasanya membawa dua hal bagi warga Jakarta era delapan puluhan. Pertama, antrean panjang di terminal yang memaksa orang bangun sebelum ayam kampung sempat menguap. Kedua, kereta ekonomi yang selalu tampak kelelahan tapi dipaksa terus berlari demi jutaan penumpang yang menggantungkan hidup padanya. Pada pagi 19 Oktober 1987, dua hal itu tetap hadir, namun ada satu tambahan yang tidak pernah terpikir oleh siapa pun: tabrakan maut yang kemudian dikenang sebagai Tragedi Bintaro.

Langit Pondok Betung saat itu masih memeluk sisa kabut semalam, seolah mengetahui bahwa sesuatu yang kelam sedang menunggu di balik tikungan. Rel besi yang membelah permukiman padat meliuk seperti ular tua yang sudah bosan tapi tetap harus bekerja. Di atasnya, kereta dari dua arah memulai tugas hariannya, tanpa tahu bahwa mereka sedang diarahkan menuju titik yang sama, dalam waktu yang sama, oleh kesalahan yang sama sama manusiawi.

Kereta Patas Merak yang meninggalkan Tanah Abang sejak subuh tampak gagah di kejauhan. Lokomotif BB303 16 memimpin rangkaian tujuh gerbong yang dijejali ratusan penumpang resmi dan yang tidak resmi. Sementara itu, dari arah Rangkasbitung, kereta lokal dengan lokomotif BB306 16 melaju membawa cerita hidup orang orang yang mesti sampai kantor, pabrik, atau kios kecil di ibu kota. Keduanya punya jadwal, punya rel tunggal yang harus dibagi, dan punya harapan sederhana: tiba di tujuan. Tak ada yang berniat saling menghancurkan.

Baca Juga: Hikayat Sumanto, Kanibal Tobat yang Tertidur Lelap dalam Siaran Televisi

Tapi hidup tidak selalu patuh pada niat baik. Sesekali ia memilih tikungan S yang licin, kabin masinis yang penuh, telepon stasiun yang tidak diangkat, dan formulir yang tidak dibacakan dengan benar. Jika nasib adalah sekumpulan detail kecil yang diperlakukan dengan sembrono, maka pagi itu nasib sedang tersenyum pahit.

Pagi yang Berjalan Terlalu Cepat

Rangkaian kejadian sebelum tabrakan terlihat seperti daftar kekeliruan yang dibiarkan hidup liar. Stasiun Sudimara pagi itu sedang sibuk bukan main. Jalur satu rusak, jalur dua diisi kereta barang yang mogok, jalur tiga ditempati kereta lokal. Di tengah kesibukan itu, petugas stasiun harus membuat keputusan cepat, dan kecepatan terkadang tidak ramah pada ketelitian.

Prosedur persilangan seharusnya terjadi di Sudimara, namun kereta patas belum tampak batang hidungnya. Jalur penuh, penumpang menumpuk, dan tekanan jadwal membuat petugas memutuskan memindahkan titik persilangan ke Kebayoran Lama. Keputusan ini tidak salah dalam teori. Yang salah adalah cara penyampaiannya. Formulir pemindahan harusnya dikonfirmasi via telepon, tapi telepon tidak digunakan. Informasi diserahkan seperti menitipkan kabar pada tetangga yang hendak pergi ke pasar, tanpa memastikan pesan benar benar sampai.

Di Kebayoran Lama, petugas yang baru masuk shift menerima informasi setengah matang: persilangan batal, jalur aman. Aman menurut siapa tidak ada yang tahu. Namun ia mengibarkan tanda berangkat. Lokomotif BB303 16 pun meluncur mantap menuju Sudimara.

Pada waktu yang hampir sama, di Sudimara, kereta lokal justru dipersilakan berangkat melalui proses langsir yang juga penuh tanda tanya. Kabin masinis yang penuh sesak membuat aba aba visual dari juru langsir nyaris tak terlihat. Tidak ada selompret resmi, tidak ada kepastian bahwa jalur depan benar benar kosong. Masinis hanya melihat lampu yang dianggap hijau atau mungkin ditafsirkan begitu oleh cahaya pagi. Dalam keraguan itu, roda mulai bergerak.

Tiba-tiba dua kereta yang tidak seharusnya bertemu sedang saling mendekat. Rel tunggal sepanjang hampir tujuh kilometer tidak memberi kesempatan untuk ragu. Dua lokomotif besar itu melaju seperti dua banteng logam yang ditakdirkan saling seruduk tanpa alasan pribadi.

Baca Juga: Hikayat Kasus Pembunuhan Marsinah, Pahlawan Buruh yang Kini Diakui Istana

Pada tikungan S Pondok Betung yang licin, jarak pandang terpotong. Ketika kedua masinis akhirnya saling melihat, jarak hanya beberapa ratus meter. Bagi kereta ekonomi penuh muatan, ratusan meter tidak cukup untuk berhenti. Dua set rem darurat ditarik sekuat tenaga, dua kepala kereta berusaha menolak takdir, tapi fisika punya keputusan sendiri.

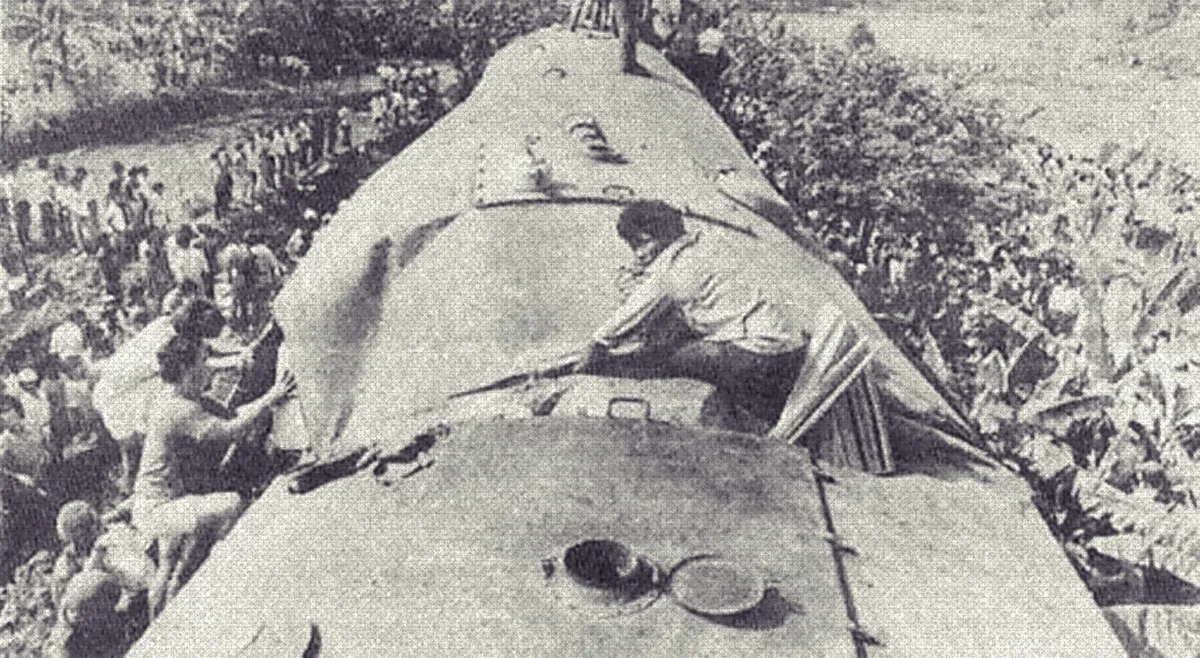

Benturan itu bukan sekadar tabrakan. Ia seperti dua dunia yang saling memasuki tubuh satu sama lain. Lokomotif Patas Merak tertelan gerbong kereta lokal. Lokomotif kereta lokal naik ke atas gerbongnya sendiri. Baja yang biasanya sombong kini melengkung seperti biskuit. Atap gerbong pecah, kursi terlempar, penumpang terpental.

Dalam hitungan detik, ratusan tubuh tercampur antara hidup dan mati.

Baca Juga: Sejarah Letusan Krakatau 1883, Kiamat Kecil yang Guncang Iklim Bumi

Dentuman Keras Pertanda Bencana

Warga Pondok Betung adalah saksi pertama. Mereka mendengar dentuman yang lebih pas untuk adegan film bencana. Ketika mendekat, mereka menemukan tubuh tubuh yang menumpuk seperti gunungan kain di pasar Senen. Ada yang memanggil ibunya padahal ibunya tidak ada di sana. Ada yang memohon air padahal mulutnya sudah sulit digerakkan. Ada pula yang diam berbaring, sudah menyerahkan hidup pada nasib.

Gerbong kelas tiga yang penuh penumpang ilegal adalah bagian paling parah. Orang yang duduk, berdiri, bahkan bergelantungan, kini menjadi bagian dari besi yang melipat. Warga berusaha menolong dengan alat seadanya, mulai dari linggis rumah tangga hingga pisau cukur besar. Mereka menarik badan badan yang masih dapat diselamatkan, namun sering kali yang berhasil ditarik hanyalah pakaian. Tubuhnya tertinggal.

Beberapa menit kemudian, polisi, ABRI, relawan PMI, dan pemadam kebakaran tiba. Suasana menjadi seperti medan perang. Tubuh ditata di pinggir rel, sebagian sudah kaku, sebagian patah, sebagian bahkan tidak lagi berbentuk tubuh. Paramedi mengangkut yang masih bernapas menuju Fatmawati atau Pondok Indah, dua rumah sakit yang pada hari itu terasa kekecilan untuk menampung semua luka.

Menjelang siang, bau darah dan bahan bakar menyatu dengan panas Jakarta. Relawan bekerja sambil menahan refleks muntah. Keluarga korban berdatangan sambil menjerit, mencari sanak saudara yang mungkin ada di antara tumpukan itu.

Investigasi pemerintah kemudian mencatat lebih dari seratus tiga puluh nyawa melayang. Ratusan lainnya luka berat. Banyak yang cacat seumur hidup. Dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, tidak ada pagi yang lebih kelam dari itu.

Baca Juga: Hikayat Tragedi Lumpur Lapindo, Bencana Besar yang Tenggelamkan Belasan Desa di Sidoarjo

Warisan Tragedi

Setelah agak reda, masyarakat mengutuk sistem. Media mengkritik dengan tajam. Kementerian menggelar rapat darurat. PJKA disorot dari semua sisi. Bagi publik, tragedi ini bukan sekadar kekeliruan manusia, melainkan bukti bahwa negara terlalu nyaman memberi nasib warganya pada telepon yang tidak selalu diangkat.

Dalam beberapa bulan berikutnya, rangkaian perubahan dimulai. Sinyal lama mulai diganti dengan sistem elektrik. Radio komunikasi untuk masinis diwajibkan. Pelatihan petugas diperketat. Razia penumpang ilegal dilakukan secara besar besaran di seluruh Jabodetabek. Rel ganda pada lintas Serpong–Tanah Abang akhirnya dibangun pada dua ribu tujuh, mengurangi risiko tabrakan tatap muka. Sistem boarding pass hadir beberapa dekade kemudian, menandai peralihan kereta ekonomi dari sekadar moda murah menjadi layanan yang lebih teratur.

Walau semua itu tidak menghapus luka masa lalu, masyarakat dapat melihat bahwa tragedi ini memaksa negara bergerak. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk perubahan itu, dan sayangnya harga itu adalah nyawa.

Hingga kini, jalur Pondok Betung telah berubah wajah. Rumah rumah baru tumbuh, suara kereta lebih lembut, dan masinis dapat melihat sinyal digital yang jauh lebih jelas daripada lampu sorot kabin tiga dekade lalu. Namun setiap kali roda baja melintasi titik tikungan itu, banyak orang yang masih merinding. Bukan karena takut, melainkan karena ingatan. Ingatan bahwa di tempat itu, pada pagi yang tampaknya biasa, ratusan orang kehilangan masa depan hanya karena beberapa prosedur yang tidak dibaca ulang.

Baca Juga: Gaduh Kisah Vina Garut, Skandal Video Syur yang Bikin Geger

Tragedi Bintaro menjadi pengingat bahwa sistem yang rapuh dapat merenggut banyak nyawa dalam hitungan detik. Ia juga menjadi kisah tentang bagaimana sebuah bangsa belajar melalui rasa sakit yang amat dalam. Indonesia mungkin sudah jauh lebih aman kini, namun sejarah rel tetap memiliki noda yang tidak bisa dihapus.

Bukan untuk diratapi, tetapi untuk diingat agar tidak terulang. Sebab di setiap deru lokomotif yang bergerak menuju pagi baru, ada cerita manusia yang berharap pulang dengan selamat.