AYOBANDUNG.ID - Dalam sejarah ekonomi-politik Indonesia modern, hanya sedikit nama yang mampu memicu debat panjang lintas generasi seperti Freeport. Ia bukan sekadar perusahaan tambang, melainkan semacam novel berseri yang tak kunjung tamat. Setiap rezim punya babnya sendiri. Setiap presiden mewarisi soal yang sama, dengan tekanan dan tafsir yang berbeda. Di Papua, Freeport hadir bukan hanya sebagai mesin penggali emas dan tembaga, tetapi juga sebagai simbol dari tarik-menarik antara kekuasaan, modal, dan tanah yang sejak awal sudah penuh luka.

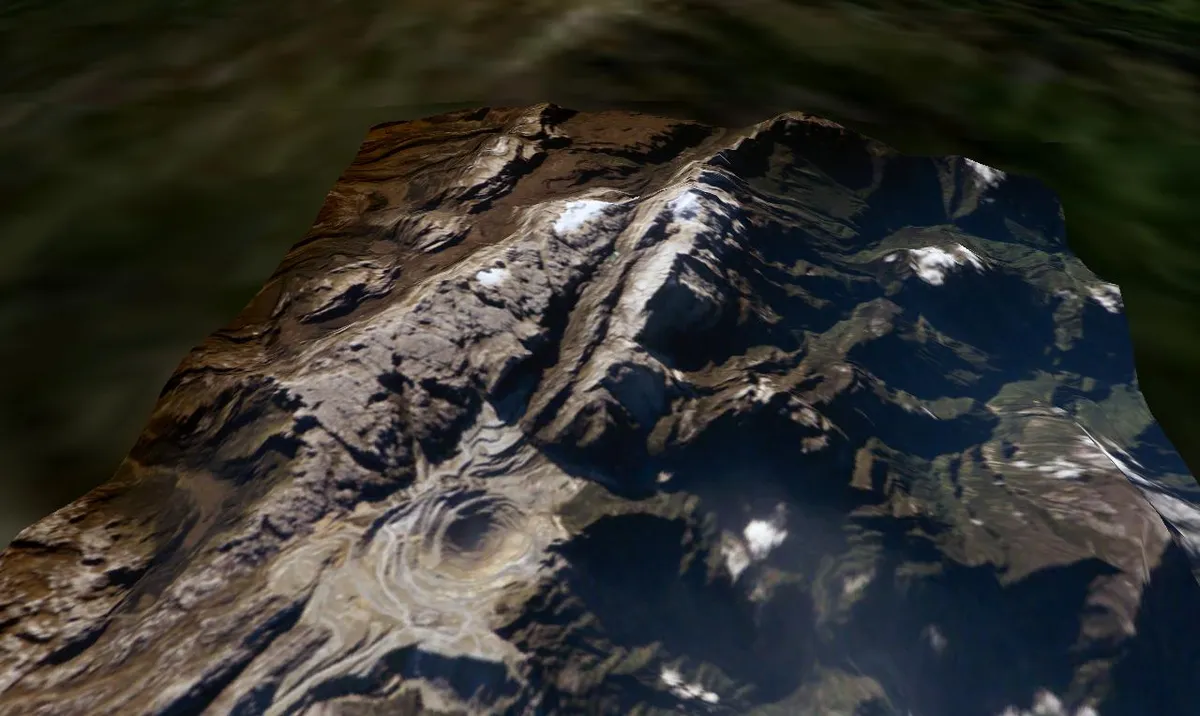

Kisah ini bahkan bermula jauh sebelum Indonesia merdeka sepenuhnya menguasai Papua. Pada 1936, seorang geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy menembus Pegunungan Jayawijaya dan menemukan sebuah gunung yang membuat laporan geologinya terdengar seperti cerita khayalan. Gunung itu kaya tembaga dalam kadar yang luar biasa. Kelak ia dikenal sebagai Ertsberg. Laporan itu lama tergeletak di rak, nyaris terlupakan, hingga dunia pasca Perang Dunia II berubah dan modal mulai mencari petualangan baru.

Laporan Dozy akhirnya jatuh ke tangan Forbes Wilson dari Freeport Sulphur Company, sebuah perusahaan tambang Amerika Serikat yang kala itu sedang mencari jalan keluar dari masalah finansial. Papua, dengan segala keterpencilannya, justru terlihat menjanjikan. Wilson mencoba mendekati Soekarno, tetapi presiden pertama Indonesia itu punya pandangan yang tegas tentang imperialisme ekonomi. Bagi Soekarno, kekayaan alam adalah urusan kedaulatan, bukan ladang percobaan kapital asing. Freeport pun pulang dengan tangan hampa.

Baca Juga: Hikayat Kasus Pembunuhan Marsinah, Pahlawan Buruh yang Kini Diakui Istana

Keadaan berubah total setelah 1965. Indonesia memasuki babak baru yang lebih ramah terhadap modal asing. Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 menjadi karpet merah bagi perusahaan internasional, dan Freeport berdiri paling depan. Pada April 1967, kontrak karya pertama ditandatangani. Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menancapkan kaki secara resmi di sektor tambang Indonesia. Luas wilayah konsesinya memang belum raksasa, tetapi maknanya politis dan simbolik. Ini adalah penanda arah baru ekonomi Orde Baru.

Operasi penambangan dimulai di Ertsberg pada awal 1970-an. Dari sudut pandang teknis, ini proyek gila. Pegunungan tinggi, cuaca ekstrem, akses terbatas, dan jarak yang jauh dari pusat kekuasaan. Tapi justru di situ Freeport menunjukkan keunggulannya. Jalan dibangun, pelabuhan didirikan, kota pekerja tumbuh. Papua berubah lanskap. Dari wilayah sunyi menjadi pusat aktivitas industri global. Tembaga dan emas mengalir keluar, devisa masuk, dan cerita sukses pun mulai dikisahkan dari Jakarta hingga New Orleans.

Tapi kesuksesan itu baru pemanasan. Akhir 1980-an, Freeport menemukan Grasberg. Deposit ini bukan sekadar besar, melainkan raksasa. Salah satu tambang emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga kelas wahid. Grasberg mengubah skala permainan. Pemerintah Indonesia dan Freeport kembali duduk berunding. Pada 1991, kontrak karya kedua diteken. Wilayah konsesi melebar drastis menjadi jutaan hektare. Sebuah angka yang jika dipetakan, nyaris setara sebuah provinsi kecil.

Kontrak ini juga membawa janji divestasi saham. Freeport diwajibkan melepas kepemilikan hingga Indonesia menguasai mayoritas. Tetapi janji di atas kertas sering kali kalah oleh dinamika kekuasaan. Pada 1994, aturan baru memungkinkan kepemilikan asing penuh. Divestasi pun tertunda, lalu terlupakan, sementara produksi terus berjalan dan keuntungan terus mengalir ke luar negeri.

Baca Juga: Hikayat Tragedi Lumpur Lapindo, Bencana Besar yang Tenggelamkan Belasan Desa di Sidoarjo

Luka Lingkungan dan Konflik Sosial di Tanah Papua

Kontroversi yang melekat pada operasi Freeport di Papua bukanlah isu baru. Sejak awal eksploitasi tambang Grasberg, dampak lingkungan dan sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita besar pertambangan tembaga dan emas terbesar di dunia itu. Berbagai laporan resmi dan independen menunjukkan bahwa ongkos ekologis dan kemanusiaan dari operasi Freeport jauh melampaui narasi kontribusi ekonomi yang kerap dikedepankan.

Dari sisi lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 lalu mencatat sedikitnya ada 47 pelanggaran lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia selama periode satu tahun pengawasan kementerian. Kerusakan yang ditimbulkan tidak bersifat lokal atau terbatas, melainkan menjalar lintas ekosistem. Sungai-sungai tercemar, hutan mangrove rusak, dan wilayah pesisir hingga laut di sekitar area tambang mengalami degradasi serius. Akar persoalannya terletak pada sistem pembuangan limbah yang digunakan perusahaan.

Freeport menerapkan metode Modified Ajkwa Deposition Area atau ModADA, yakni pembuangan tailing langsung ke badan sungai dan laut. Dalam praktiknya, metode ini berarti pasir sisa tambang yang mengandung berbagai unsur kimia dilepas ke lingkungan terbuka tanpa pengolahan tertutup. Berbagai organisasi lingkungan menilai pendekatan ini sebagai salah satu metode pembuangan limbah paling berisiko terhadap ekosistem. Laporan Earthworks dan MiningWatch Canada mencatat bahwa tailing dari tambang Grasberg telah mengubur lebih dari 166 kilometer persegi hutan dan lahan basah yang sebelumnya produktif secara ekologis.

Skala limbah yang dihasilkan tambang Grasberg menegaskan besarnya persoalan. Setiap hari, sekitar 700.000 ton limbah dihasilkan dari proses penambangan. Dalam satu siklus operasi, jumlahnya diperkirakan mencapai 6 hingga 7 miliar ton. Limbah dalam volume sebesar itu membawa dampak berlapis: pencemaran sungai, rusaknya habitat satwa liar, serta ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di sekitar wilayah tambang.

Baca Juga: Hikayat Johny Indo, Robin Hood Garut Pemburu Harta Orang Kaya

Kerusakan ini menjadi semakin ironis mengingat Papua merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sekitar 7persen spesies flora dan fauna global ditemukan di pulau ini. Namun, aktivitas pertambangan berskala raksasa telah menggerus habitat spesies endemik dan mengancam keseimbangan ekosistem yang terbentuk selama ribuan tahun. Racun dari tailing tambang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi berpotensi meninggalkan warisan ekologis bermasalah yang harus ditanggung masyarakat lokal selama puluhan tahun.

Dampak lingkungan tersebut juga memicu reaksi internasional. Pada 2006, pemerintah Norwegia memutuskan menjual seluruh saham Freeport-McMoRan yang dimilikinya. Keputusan ini diambil atas dasar pertimbangan etika lingkungan, setelah berbagai laporan menyebut tailing Grasberg telah mencemari lebih dari 11 mil persegi hutan hujan dengan aliran asam. Laporan yang sama memperingatkan bahwa aliran asam dari lebih dari 3 miliar ton batuan limbah selama masa operasi tambang berpotensi mencemari wilayah tersebut secara permanen.

Di luar isu lingkungan, Freeport juga berhadapan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Kedua komunitas ini merupakan pemilik sah tanah adat di wilayah operasi tambang. Sejumlah laporan organisasi internasional dan lokal mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran HAM, mulai dari tekanan terhadap masyarakat adat hingga konflik dengan aparat keamanan.

Pada 1996, Tom Beanal, tokoh Amungme, menggugat Freeport-McMoRan di pengadilan federal Amerika Serikat. Ia menuduh perusahaan terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan yang melindungi tambang, termasuk pengawasan, ancaman, dan pembatasan kebebasan. Beanal juga menyebut operasi tambang telah menghancurkan habitat dan simbol keagamaan masyarakat Amungme, yang ia sebut sebagai bentuk genosida budaya. Meski gugatan itu ditolak pada 1998, kasus ini menarik perhatian global terhadap situasi HAM di sekitar Grasberg.

Baca Juga: Hikayat Sarkanjut, Kampung Kecil yang Termasyhur di Priangan

Laporan International Coalition for Papua pada Desember 2020 memperkuat gambaran tersebut. Dokumen setebal 27 halaman itu merinci pelanggaran hak lingkungan, hak buruh, dan hak sipil yang dikaitkan dengan operasi PT Freeport Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah pemutusan hubungan kerja massal pada Februari 2017 tanpa negosiasi dengan serikat pekerja, yang memicu aksi mogok besar. Penanganan mogok tersebut dilaporkan melibatkan berbagai bentuk tekanan terhadap pekerja.

Data serikat buruh di Timika, 72 mantan pekerja dan anggota keluarga mereka meninggal dunia antara 2017 hingga 2020 pasca-PHK massal. Di saat yang sama, konflik bersenjata di sekitar area tambang menyebabkan ribuan warga Amungme mengungsi. Pada Maret 2020, sedikitnya 2.114 orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka menuju Tembagapura. Pandemi COVID-19 kemudian memperparah situasi di Mimika, wilayah yang menjadi episentrum dampak pandemi di Papua.

Untuk menjaga keamanan operasinya, Freeport juga diketahui memberikan dukungan finansial besar kepada aparat keamanan. Indonesian Corruption Watch mencatat aliran dana sebesar 79,1 juta dolar AS kepada polisi dan militer dalam kurun satu dekade. Laporan The New York Times pada 2005 menyebut pembayaran hampir 20 juta dolar AS untuk keamanan tambang antara 1998 hingga 2004. Di tengah catatan panjang pelanggaran HAM aparat keamanan, relasi ini terus memunculkan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar masyarakat Papua demi berjalannya industri ekstraktif berskala global.

Perjalanan Panjang Divestasi dan Politik di Sekitar Freeport

Isu divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi salah satu bab paling berlarut dalam relasi negara dan perusahaan tambang asing di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan angka kepemilikan saham, tetapi juga menyentuh soal kedaulatan sumber daya alam, posisi tawar negara, serta batas kompromi antara kepentingan ekonomi dan tuntutan politik nasionalisme.

Kewajiban divestasi sebenarnya telah tercantum dalam Kontrak Karya II yang ditandatangani pada 1991. Dalam kontrak tersebut, Freeport diwajibkan melepas sebagian sahamnya kepada pihak Indonesia paling lambat pada 2011. Namun, ketentuan ini tidak pernah benar-benar berjalan sesuai rencana. Peraturan Pemerintah tahun 1994 yang membuka peluang kepemilikan asing hingga 100 persen menjadi dasar hukum yang membuat kewajiban divestasi praktis tertunda selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Gunung Selacau, Jejak Dipati Ukur dan Letusan Zaman yang Kini Digilas Tambang

Upaya menghidupkan kembali kewajiban tersebut mulai mengemuka pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah menegaskan kembali keharusan divestasi serta mengubah rezim pengelolaan tambang dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Meski demikian, hingga akhir masa pemerintahan Yudhoyono, proses renegosiasi dengan Freeport belum menghasilkan kesepakatan yang konkret.

Situasi berubah ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat pada 2014. Pemerintah menyatakan niat lebih tegas untuk mengambil alih mayoritas saham Freeport. Selama sekitar 3,5 tahun, tim negosiasi pemerintah terlibat dalam perundingan intensif dengan Freeport-McMoRan untuk mengamankan kepemilikan 51 persen saham. Proses ini tidak berlangsung mulus. Freeport beberapa kali menyampaikan tekanan terbuka, termasuk ancaman penghentian operasi dan pemutusan hubungan kerja massal jika tuntutan pemerintah tidak dipenuhi.

Puncak ketegangan terjadi pada Februari 2017. Freeport menghentikan kegiatan produksinya dan merumahkan sebagian besar karyawan sejak 10 Februari. CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, memberikan tenggat waktu 120 hari kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan kontrak. Ia juga mengancam akan membawa sengketa ini ke arbitrase internasional melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement dengan nilai gugatan hingga 50 miliar dolar AS.

Setelah melalui tarik-ulur panjang, kesepakatan awal akhirnya tercapai pada 12 Juli 2018. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menandatangani Head of Agreement dengan Freeport-McMoRan yang membuka jalan bagi Indonesia untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah menilai kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, royalti, dan dividen, sekaligus memastikan keberlanjutan operasi tambang hingga 2041.

Baca Juga: Sejarah Padalarang dari Gua Pawon ke Rel Kolonial, hingga Industrialisasi dan Tambang Zaman Kiwari

Meski demikian, perjanjian tersebut sempat memunculkan perbedaan tafsir. Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan Head of Agreement bersifat mengikat, sementara Rio Tinto, salah satu pemegang saham, menilai dokumen itu hanya sebagai kesepakatan awal. Terlepas dari perdebatan tersebut, divestasi akhirnya terealisasi pada 2018, menandai perubahan signifikan setelah puluhan tahun ketimpangan pembagian keuntungan.

Sejak kontrak awal 1967, porsi manfaat bagi Indonesia dinilai sangat kecil. Negara hanya memperoleh 9,6 persen dari tembaga, sementara mineral lain seperti emas dan perak nyaris tanpa bagi hasil berarti. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam dilema berkepanjangan: antara kebutuhan akan modal dan teknologi asing, serta tuntutan publik agar kekayaan alam dikelola secara lebih adil dan berdaulat.

Skandal Korupsi Papa Minta Saham

Salah satu skandal paling memalukan dalam sejarah Freeport di Indonesia adalah kasus korupsi yang dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham" yang meletus pada November 2015. Peristiwa ini meledak pada November 2015 dan menyeret nama Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, dalam pusaran dugaan pencarian rente terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Skandal ini bermula dari pertemuan pada Juni 2015 antara Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Setya Novanto, dan pengusaha minyak Riza Chalid. Tanpa sepengetahuan kedua tamunya, Maroef merekam percakapan tersebut. Dalam rekaman itu, Setya dan Riza disebut meminta jatah 20 persen saham dalam proyek pembangkit listrik tenaga air yang akan menopang operasional Freeport. Permintaan tersebut dikaitkan dengan janji pengurusan perpanjangan kontrak Freeport sebelum masa berlakunya habis.

Yang membuat perkara ini segera menjadi skandal nasional adalah penyebutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam percakapan tersebut, disebutkan bahwa 11 persen saham akan dialokasikan atas nama presiden dan sisanya untuk wakil presiden. Nama Luhut Panjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga muncul sebagai figur yang dinilai mampu memfasilitasi kesepakatan.

Baca Juga: Hikayat Pelarian Eddy Tansil, Koruptor Legendaris Paling Diburu di Indonesia

Ketika rekaman itu bocor ke publik pada pertengahan November 2015, reaksi politik datang dengan cepat. Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan keberatannya, menegaskan bahwa pencatutan namanya dalam negosiasi bisnis adalah persoalan serius yang menyangkut martabat jabatan. Di tingkat korporasi, Freeport-McMoRan juga merespons dengan ketegangan. James Robert Moffett, pimpinan Freeport saat itu, disebut marah karena perusahaannya terseret dalam intrik politik domestik Indonesia, di tengah negosiasi proyek tambang bawah tanah bernilai sekitar 16 miliar dolar AS.

Tekanan publik mendorong Dewan Kehormatan DPR membuka sidang etik terhadap Setya Novanto. Dalam proses tersebut, Novanto menolak tuduhan dengan alasan rekaman diperoleh secara tidak sah. Namun, aparat penegak hukum menilai inti persoalan bukan pada legalitas rekaman, melainkan pada dugaan adanya permufakatan untuk meminta imbalan.

Di tengah derasnya sorotan, Setya Novanto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR sebelum putusan etik dijatuhkan. Meski kasus ini tidak langsung berujung pada vonis pidana, Papa Minta Saham memperlihatkan dengan gamblang bagaimana kontrak Freeport bukan sekadar urusan bisnis negara, melainkan arena tarik-menarik kepentingan elite politik dan jaringan bisnis.