Tak tahu tempatku di mana.

Mendengar para budayawan berlomba menjilat, agar mendapat restu dan tempat yang terhormat

Tak tahu tempatku dimana

Tak tahu tempatku di mana

Tak tahu tempatku dimana

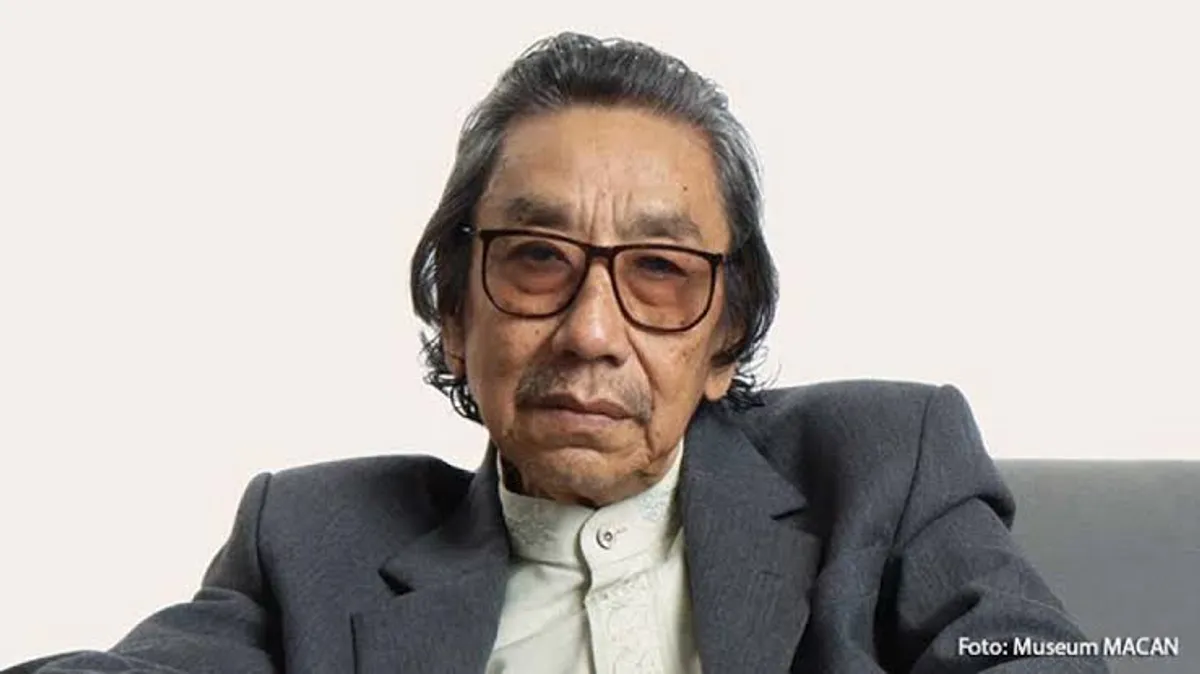

— Ajip Rosidi

Puisi Ajip Rosidi itu kembali menemukan gaungnya di Bandung hari ini. Bukan sebagai nostalgia sastra, melainkan sebagai kegelisahan etik yang terasa nyata dalam tata kelola kebudayaan kota. Ketika keberanian moral semakin langka, dan kebudayaan perlahan direduksi menjadi urusan administrasi, proyek, atau sekadar etalase kreativitas, pertanyaan Ajip menjadi relevan: di mana tempat kebudayaan yang sebenarnya?

Di tengah kegelisahan itulah Sawala Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung, 12 Februari 2026, menjadi peristiwa penting. Bukan karena seremoni atau agendanya, melainkan karena ia menyentuh inti persoalan: siapa yang berdaulat atas kebudayaan kota ini—warga atau kekuasaan? Pada gelaran tersebut, warga Bandung kembali dipanggil untuk hadir dalam Sawala. Pertanyaannya bukan perlu atau tidak, melainkan: jika warga tak hadir, siapa yang berhak menentukan arah kebudayaan kota ini?

Sawala: Amanat Hukum, Tapi Teruji di Lapangan

Secara normatif, Sawala memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara eksplisit mendorong partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pemajuan kebudayaan. Mandat ini diturunkan ke tingkat daerah melalui Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023, yang menegaskan Sawala sebagai pranata kebudayaan.

Bahkan, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2025—khususnya Pasal 33—mengatur fasilitasi kegiatan Pra-Sawala sebagai bagian dari siklus kebijakan kebudayaan.

Namun, persoalan kebudayaan tidak pernah berhenti pada teks regulasi. Ia diuji justru pada praktik, relasi kuasa, dan keberanian politik. Dan di sinilah Bandung menghadapi ujian serius.

Ketika Proses Partisipatif Bertemu “Ketidakberkenanan”

Pengalaman Sawala 2024 dan Pra-Sawala 2026 membuka fakta yang tidak bisa diabaikan. Dari notulensi resmi Pra-Sawala 4 Februari 2026, terungkap bahwa Dewan Kebudayaan Kota Bandung (DKKB) telah dipilih secara sah dan partisipatif melalui forum Sawala. Namun selama hampir satu tahun, SK pengesahan tidak pernah diterbitkan.

DKKB tetap bekerja, menyusun gagasan, dan menjaga etika—bahkan dengan komitmen tidak mengambil gaji, tidak mengelola proyek, dan tidak terlibat event. Ironisnya, justru di titik itu kerja mereka berhenti, bukan karena gagasan lemah, melainkan karena faktor non-substantif.

Pernyataan yang muncul dalam forum menjadi penanda krisis demokrasi kebudayaan:

Sebagus apa pun gagasan, jika ada yang tidak berkenan, maka akan tertolak.

Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan cermin cara pandang yang berbahaya: ketika kebudayaan ditentukan oleh selera personal, kedekatan sosial, atau rasa aman birokratis, bukan oleh proses dan mandat warga.

Secara regulatif, Sawala bukan ruang kosong. Ia diamanatkan oleh:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

- Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan

- Peraturan Wali Kota Bandung No. 45 Tahun 2025, khususnya Pasal 33 tentang fasilitasi kegiatan Pra-Sawala

- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai rujukan arah kebijakan

Namun sejarah mengajarkan satu hal: regulasi tanpa keberanian etik hanya melahirkan prosedur, bukan peradaban. Ajip Rosidi adalah teladan konkret. Tanpa ijazah SMA, ia menjadi profesor tamu di Jepang, pendiri Pustaka Jaya, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan penggerak sastra Nusantara—bukan dengan menjilat kekuasaan, tetapi dengan integritas dan jarak kritis.

DKKB dan Soal Etika Kekuasaan

Berbagai pandangan yang muncul dalam Pra-Sawala menunjukkan satu benang merah: DKKB tidak dipahami sebagai jabatan struktural, melainkan sebagai mekanisme etis.

Pepep D.W. menegaskan bahwa DKKB seharusnya berdiri sebagai sistem demokrasi kebudayaan—bukan alat teknokrasi. Anto dari Komunitas Eling mengingatkan bahwa Sawala adalah mufakat warga yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik praktis atau logika pasar. Gerby menyoroti bahaya Sawala yang berhenti sebagai forum tanpa konsekuensi kebijakan.

Sementara itu, Mahesa secara terbuka mempertanyakan aktor-aktor nonformal yang berperan sebagai “pembisik” kebijakan. Pertanyaan ini penting, karena tanpa transparansi, kebijakan kebudayaan akan selalu rentan disandera oleh kepentingan yang tak terlihat.

Pengunduran diri kolektif DKKB, dalam konteks ini, bukan kegagalan, melainkan sikap etik: menolak menjadi ornamen kekuasaan dan memilih menjaga martabat kebudayaan.

DKKB Bukan Jabatan, Melainkan Sistem

Dalam Sawala ditegaskan berulang:

- DKKB bukan pemegang proyek

- DKKB bukan penyelenggara event

- DKKB bukan alat legitimasi politik

DKKB adalah sistem penjaga demokrasi kebudayaan, agar arah kebudayaan tidak berganti setiap rezim. Ini sejalan dengan prinsip yang dikutip Rahmat Jabaril (disampaikan oleh Pepep D.W.): jangan pegang proyek, jangan terlibat event—sebuah etika menjaga jarak dari konflik kepentingan.

Ajip Rosidi memberi teladan praksisnya: cukup dekat untuk peduli, cukup jauh untuk kritis.

Ajip Rosidi, Mukti-Mukti, dan Sikap yang Diuji

Ajip Rosidi dan Mukti-Mukti tidak hadir sebagai teori atau pokok pikiran dalam Sawala. Mereka hadir sebagai penanda etika.

Ajip Rosidi, sepanjang hidupnya, menunjukkan bahwa kebudayaan tidak tumbuh dari kedekatan dengan kekuasaan, tetapi dari jarak kritis dan kesetiaan pada nilai. Sementara trilogi Mukti-Mukti—tanpa transaksi mata uang, tanpa politik balas budi, dan dengan kesediaan diawal dan diakhir saling memaafkan—teruji secara praksis dalam dinamika Sawala.

Nilai-nilai ini tidak romantik. Ia justru berat, karena menuntut keberanian untuk kehilangan kenyamanan.

Mengapa Sawala 12 Februari 2026 Penting bagi Warga

Sawala adalah forum warga. Di sanalah kebudayaan diletakkan kembali pada subjek sejatinya: warga. Bukan sebagai objek program, bukan sebagai ornamen event, melainkan sebagai penentu arah. Sawala 12 Februari 2026 bukan sekadar kelanjutan agenda tahunan. Ia adalah ruang koreksi, ruang uji keberanian, dan ruang penegasan kedaulatan warga kebudayaan.

Jika warga absen, Sawala berisiko menjadi prosedur kosong. Jika warga hadir dan bersuara, Sawala bisa menjadi fondasi kebudayaan yang tidak tunduk pada bisik-bisik kekuasaan.

Bandung sering membanggakan diri sebagai kota kreatif. Namun kreativitas tanpa keberanian etik hanya akan melahirkan kemasan, bukan peradaban. Kebudayaan yang sehat justru lahir dari perdebatan, kritik, dan kesediaan untuk tidak selalu “berkenan”.

Menemukan Kembali Tempat Kita

Pertanyaan dari puisi Tak Tahu Tempatku Di Mana, tidak harus dijawab dengan slogan. Ia dijawab dengan kehadiran, partisipasi, dan keberanian warga untuk menjaga kebudayaan tetap bermartabat.

Sawala memberi ruang itu. Dan mungkin, melalui Sawala, kita tak lagi perlu bertanya:

Tak tahu tempatku di mana.

Karena tempat itu jelas—

di ruang warga, di kebudayaan yang dijaga bersama, dan di ruang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Sebagaimana Sawala dimaksudkan sebagai ruang keberanian etik dan kejernihan sikap, maka pada akhirnya kebudayaan memang kembali pada iman paling dasar: iman pada diri, pada nilai, dan pada pilihan yang sadar.

Jeihan Sukmantoro pernah menuliskannya dengan sederhana, namun menggetarkan:

Pengantar terbaik adalah iman diri sendiri,

mengapa tak pilih yang terbaik?

kenali diri anda lewat lukisan saya

atau sebaliknya.

Di titik inilah Sawala menemukan maknanya:

sebagai ruang untuk memilih yang terbaik, dengan iman pada diri, tanpa transaksi, tanpa penjilatan, dan tanpa kehilangan keberanian untuk jujur. (*)