AYOBANDUNG.ID - Bandung, awal 1947. Kota yang belum lama bebas dari serangan sekutu dan NICA kembali bergolak. Di tengah ketidakpastian pasca-Perjanjian Linggarjati, muncul manuver yang mengejutkan: Soeria Kertalegawa, mantan Bupati Garut yang dikenal sebagai tokoh konservatif, memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan pada 4 Mei 1947. Aksinya dilakukan di alun-alun Bandung, disaksikan ribuan orang. Namun, proklamasi ini tak berumur panjang. Reaksi publik mengejutkan: mayoritas rakyat Sunda menolaknya, dan Belanda—yang diduga berada di balik aksi itu—justru menganggap langkah Kertalegawa tidak kredibel.

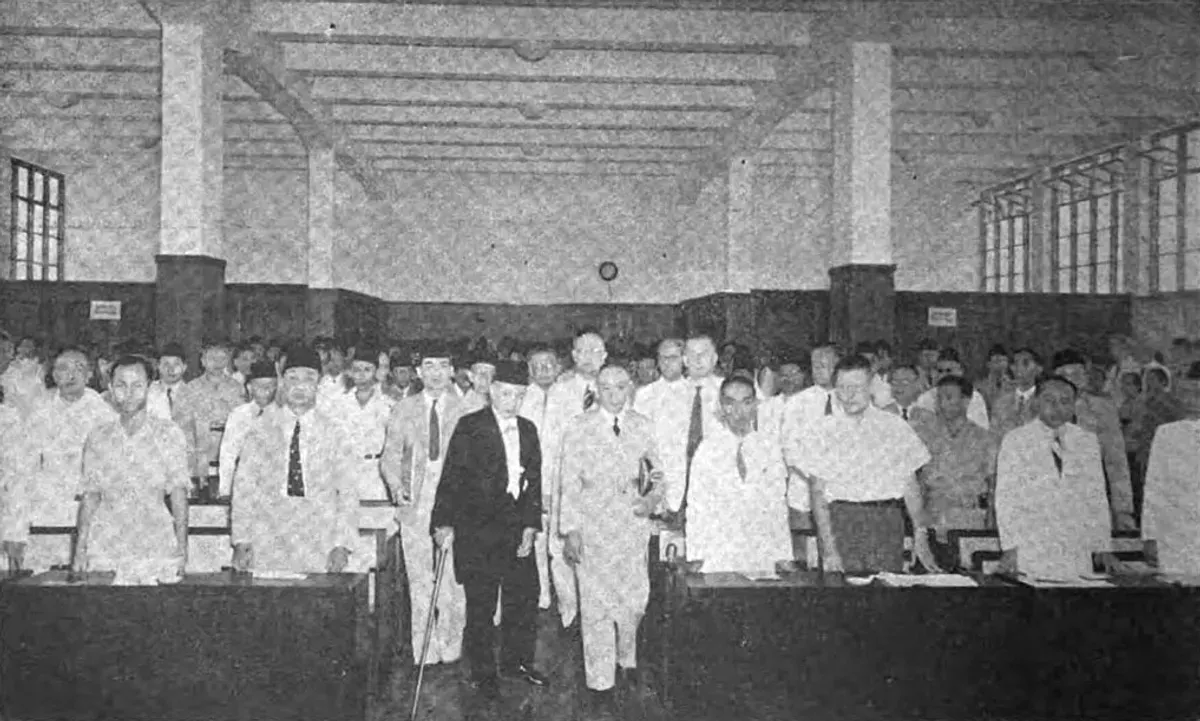

Gagal dengan proklamasi prematur, Belanda tidak berhenti. Mereka memutar strategi. Jika satu orang tak bisa mendirikan negara boneka, maka negara itu akan dibentuk lewat proses “musyawarah” yang disusun rapi dan bertahap. Maka digelarlah serangkaian West Java Conferences atau Konferensi Jawa Barat, dengan lokasi utama di Bandung. Konferensi pertama digelar pada Oktober 1947, disusul konferensi kedua Desember 1947, dan ketiga pada Februari hingga awal Maret 1948.

Tujuan Belanda jelas: membentuk negara bagian dalam kerangka federal untuk menyaingi Republik Indonesia yang berbasis di Yogyakarta. Dalam forum-forum itu, Belanda mengundang tokoh-tokoh lokal dari kalangan menak, ulama, nasionalis Sunda, hingga perwakilan masyarakat adat. Sebagian besar di antaranya berada dalam tekanan politik dan militer yang sangat tinggi.

Puncaknya terjadi pada 26 Februari 1948. Dalam konferensi ketiga, Belanda menyatakan pembentukan Negara Jawa Barat. Namun nama ini segera diganti. Pada 24 April 1948, hanya beberapa minggu setelah konferensi selesai, diumumkan nama baru: Negara Pasundan. Nama yang lebih membumi di telinga orang Sunda, sekaligus mengaburkan motif kolonial di baliknya.

Baca Juga: Pemberontakan APRA Westerling di Bandung, Kudeta yang Percepat Keruntuhan RIS

Bandung menjadi ibu kota negara bagian ini. Di atas kertas, Negara Pasundan berdiri dalam kerangka Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sedang dirancang Belanda. Tapi faktanya, Pasundan adalah percobaan Belanda untuk menanamkan pengaruhnya lebih dalam di tanah Sunda, menjauhkan wilayah ini dari pengaruh Republik.

Jalan Pergi dan Pulang Tanah Pasundan di Tangan Wiranatakusumah

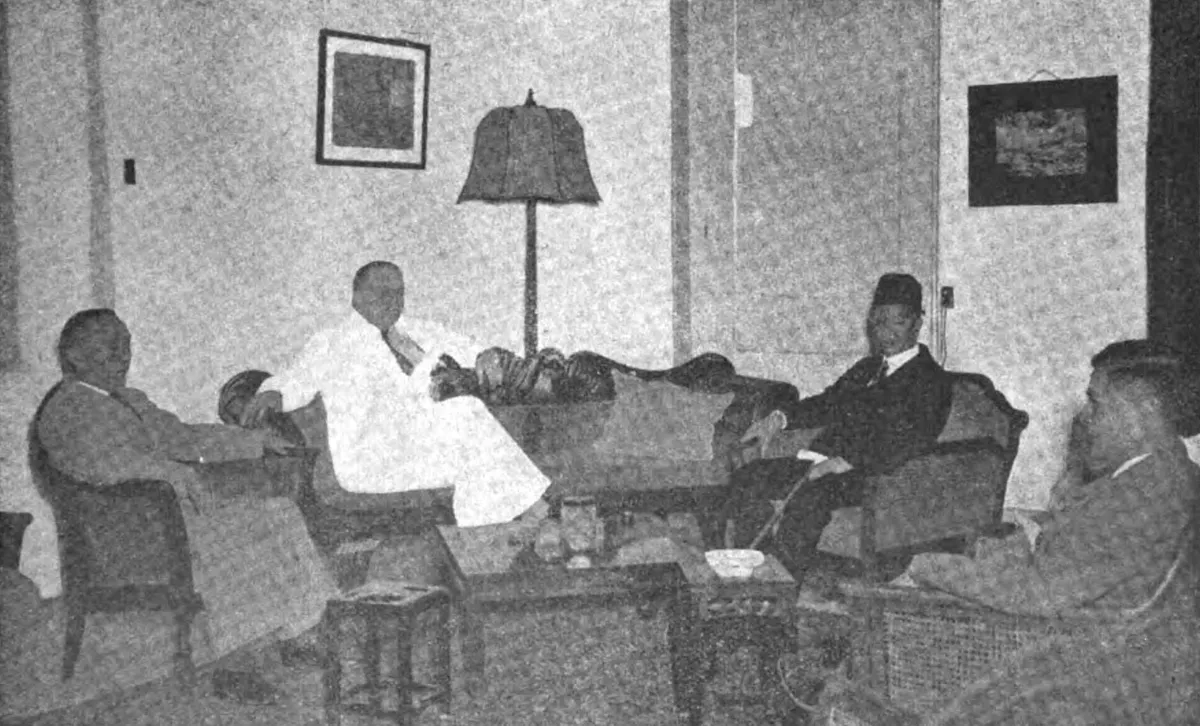

Dalam proses pembentukan Negara Pasundan, posisi Wali Negara menjadi jabatan kunci. Belanda tentu menginginkan tokoh yang mudah dikendalikan. Tapi di luar dugaan, muncul tokoh yang bukan dari barisan kolaborator: Raden Adipati Aria Wiranatakusumah V.

Wiranatakusumah bukan tokoh sembarangan. Lahir di Bandung pada 23 November 1888, ia pernah menjabat sebagai Bupati Bandung, lalu menjadi Menteri Dalam Negeri pertama Republik Indonesia pada 1945. Belakangan, ia menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Ketika namanya disebut sebagai calon Wali Negara Pasundan, ia sempat menolak. Tapi situasi politik berubah cepat. Jika bukan dia, maka posisi itu bisa jatuh ke tangan tokoh-tokoh pro-Belanda. Maka Presiden Sukarno sendiri memberi restu, dan tokoh-tokoh republiken di Jawa Barat mendesaknya menerima.

Dalam Konferensi Jawa Barat III (23 Februari–5 Maret 1948), Wiranatakusumah terpilih secara resmi. Pelantikannya sebagai Wali Negara berlangsung pada 24 April 1948, bersamaan dengan pengumuman nama Negara Pasundan.

Langkah pertama Wiranatakusumah adalah membentuk kabinet Pasundan. Ia menunjuk Adil Puradiredja sebagai Perdana Menteri pertama. Kabinet ini menyusun sejumlah program administratif, pendidikan, hingga identitas budaya lokal. Namun suasana politik tak pernah benar-benar tenang. Ketika Agresi Militer Belanda II dilancarkan pada 19 Desember 1948, Adil mundur sebagai bentuk protes. Ia menolak menjadi bagian dari manuver yang merusak Republik.

Penggantinya adalah Djumhana Wiriaatmadja, tokoh yang lebih vokal mendukung integrasi ke NKRI. Ia membentuk kabinet baru dengan arah yang lebih pro-republik.

Belanda, tentu saja, tidak senang dengan arah baru ini. Namun situasi berubah cepat. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Pasundan menjadi satu dari sekian banyak negara bagian dalam RIS. Tapi sejak awal 1950, dukungan terhadap format federal semakin merosot.

Kemudian, muncullah peristiwa besar yang mengubah segalanya: pemberontakan APRA pimpinan Raymond Westerling pada 23 Januari 1950. Pemberontakan bersenjata ini menggunakan Bandung sebagai basis operasi, dan membawa nama Negara Pasundan. Akibatnya, legitimasi pemerintahan Pasundan makin tergerus. Tokoh-tokoh Sunda yang pro-republik melihat situasi ini sebagai momen tepat untuk membubarkan negara bagian tersebut.

Baca Juga: Wiranatakusumah V, Bangsawan Sunda Penentu Bubarnya Parlemen Pasundan Boneka Belanda

Pada 30 Januari 1950, Wiranatakusumah menyatakan pengunduran dirinya. Mandat diserahkan ke Komisaris RIS, R.M. Sewaka, sebagai perwakilan pemerintah pusat. Lalu, pada 8 Maret 1950, dalam rapat besar perwakilan daerah Jawa Barat, diputuskan bahwa Negara Pasundan dibubarkan dan kembali ke dalam Republik Indonesia.

Tanggal 11 Maret 1950 menjadi hari terakhir keberadaan Negara Pasundan secara hukum. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1950, wilayah ini resmi kembali menjadi Provinsi Jawa Barat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Jejak Negara Pasundan hanya hidup selama dua tahun. Tapi kisahnya mengandung banyak pelajaran. Ia adalah representasi dari benturan dua kekuatan besar: kolonialisme yang mencoba bertahan melalui federalisme, dan nasionalisme yang tak pernah padam bahkan di balik institusi buatan Belanda.

Tokoh seperti Wiranatakusumah V menunjukkan bahwa perjuangan tak selalu dilakukan lewat senjata. Dalam posisi sulit, ia memilih bekerja dari dalam sistem untuk menyelamatkan tanah Sunda dari perpecahan. Melalui kabinet yang mendukung Republik, dan keputusan berani untuk membubarkan institusinya sendiri, ia mewariskan satu pesan penting: bahwa persatuan lebih utama dari ambisi politik jangka pendek.

Dan ketika negara itu akhirnya bubar, rakyat Sunda tak kehilangan identitasnya. Justru dari peristiwa itu lahir satu kesadaran baru—bahwa identitas kedaerahan bisa hidup berdampingan dengan kebangsaan, selama dijalankan dalam kerangka inklusif dan kesatuan yang adil.