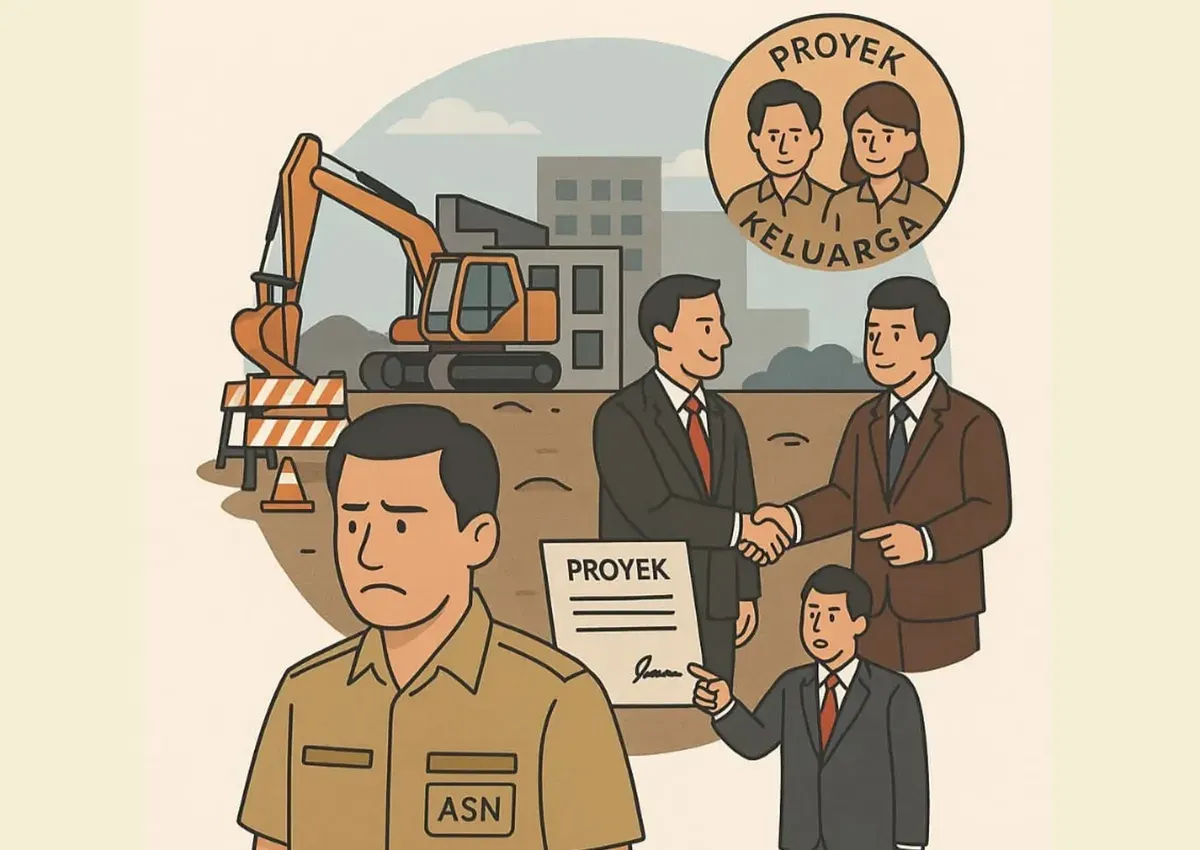

Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya dirancang untuk memenuhi kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya, proyek negara kerap menjelma menjadi proyek keluarga.

Praktik-praktik penunjukan langsung, penyalahgunaan diskresi pejabat, hingga intervensi politik menggerogoti integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja profesional.

Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus yang terjadi di sebuah daerah terkait proyek pengadaan yang diarahkan langsung kepada perusahaan milik keluarga kepala daerah.

Praktik ini memanfaatkan kelemahan regulasi, yakni Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 yang membuka ruang diskresi luas bagi Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan metode pengadaan dan penyedia layanan secara langsung.

Pasal 9 dan 11 dalam regulasi tersebut memang memberikan keleluasaan, namun sayangnya tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan. Hal ini membuka celah konflik kepentingan yang sangat besar.

Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 mengonfirmasi situasi tersebut:

71% ASN mengakui terjadi praktik nepotisme dalam pengadaan.

46% pernah menyaksikan praktik gratifikasi atau suap.

49% menyatakan bahwa vendor sudah ditentukan sejak awal proses.

Dampaknya Nyata dalam Dunia Pembelajaran ASN

Materi pelatihan integritas dan etika pengadaan yang selama ini disusun sering kali tidak berdampak signifikan pada perubahan perilaku ASN.

Dalam praktiknya, pelatihan-pelatihan tersebut sering kali hanya menekankan norma dan konsep, namun minim penguatan sistemik, contoh kasus nyata, atau ruang aman untuk refleksi pengalaman peserta.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan bukan sekadar potensi, tetapi telah menjadi bagian dari realitas birokrasi, termasuk di sektor pengadaan.

Kondisi ini berdampak langsung pada dunia pembelajaran ASN. Materi pelatihan yang tidak kontekstual dan terlalu normatif membuat ASN kesulitan menghubungkan prinsip yang diajarkan dengan tekanan riil yang mereka alami di tempat kerja.

Lebih dari itu, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2025, banyak ASN jujur justru merasa terpinggirkan karena tidak mengikuti arus “loyalitas politik” dalam proyek-proyek strategis.

Mereka yang melaporkan pelanggaran bahkan berisiko mengalami intimidasi struktural, mutasi non-strategis, atau stigma negatif dalam lingkungan kerjanya

Sebagai CPNS, hal ini menjadi bahan refleksi kritis bagi saya bahwa pengembangan teknologi pembelajaran tidak cukup hanya menciptakan konten digital atau modul interaktif.

Harus ada transformasi paradigma dalam pembelajaran ASN, di mana materi tentang integritas dan etika birokrasi dirancang berbasis konteks nyata, pengalaman langsung ASN, dan disertai kebijakan yang melindungi peserta pelatihan yang ingin bersikap jujur.

Artinya, tugas kami bukan sekadar membuat pembelajaran “menarik secara visual”, tetapi membantu membangun keberanian moral, kesadaran sistemik, dan kompetensi ASN untuk bersikap benar di tengah tekanan. Dan ini harus ditopang dengan keberpihakan institusi yang jelas terhadap mereka yang memilih integritas.

Mendorong Integritas ASN dalam Pengadaan: Dari Sertifikasi Menuju Pendekatan Sistemik

Permasalahan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa tak cukup diselesaikan hanya melalui pelatihan atau sertifikasi. Persoalan ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, strategis, dan berkelanjutan yang menyentuh akar sistem dan perilaku.

Salah satu langkah krusial yang perlu segera dilakukan adalah revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Revisi ini penting untuk menambahkan klausul kewajiban pelaporan konflik kepentingan sebelum proses pengadaan dimulai. Pelaporan ini harus dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi, sebagai bentuk transparansi awal yang menjadi fondasi integritas dalam birokrasi.

Selain itu, sistem e-procurement yang selama ini digunakan perlu diperkuat dengan prinsip transparansi publik. Setiap tahapan dalam proses pengadaan harus dapat dilacak oleh publik secara real-time.

Tak hanya itu, seluruh keputusan yang diambil harus disertai dengan justifikasi administratif yang dapat diuji secara objektif. Dengan cara ini, proses pengadaan menjadi lebih akuntabel dan minim celah bagi praktik-praktik tidak etis.

Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melaporkan potensi konflik kepentingan juga harus mendapatkan perlindungan yang memadai.

Sudah saatnya pemerintah menyediakan mekanisme whistleblower yang kredibel, aman, dan dilindungi secara hukum. Tanpa perlindungan ini, pelaporan rawan berujung pada tekanan atau bahkan pembalasan.

Tak kalah penting, pendekatan edukatif pun harus diperbarui. Modul pelatihan etika bagi ASN perlu dikembangkan secara lebih kontekstual.

Pembelajaran tidak lagi sekadar teori, tetapi menyentuh realitas melalui studi kasus aktual yang relevan, disertai ruang refleksi yang aman. Lebih dari sekadar pengetahuan, pelatihan ini harus menumbuhkan keberanian moral untuk bertindak benar, bahkan di tengah tekanan.

Dengan langkah-langkah sistemik ini, diharapkan birokrasi Indonesia dapat semakin terbebas dari praktik-praktik transaksional dan mampu menjadi institusi yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Baca Juga: 10 Tulisan Terbaik AYO NETIZEN Juni 2025, Total Hadiah Rp1,5 Juta

Jika proyek negara dikuasai oleh segelintir elite dan diarahkan kepada kerabat sendiri, maka reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. ASN akan kehilangan arah, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan.

Sebagai CPNS, saya menyadari bahwa membangun sistem pembelajaran yang baik berarti juga membangun keberanian ASN untuk berkata “tidak” terhadap intervensi yang melanggar nilai. Sudah waktunya birokrasi kembali kepada rakyat, bukan kepada kerabat. (*)