AYOBANDUNG.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini dikenal sebagai Whoosh atau Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), bukan sekadar pembangunan jalur rel modern. Ia adalah cerita panjang tentang ambisi Indonesia mengejar modernisasi transportasi, tarik-menarik kepentingan geopolitik Asia, serta drama persaingan antara dua raksasa teknologi: Jepang dengan Shinkansen dan China dengan CRH.

Jalur sepanjang 142,3 kilometer ini menjadi proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, waktu tempuh Jakarta-Bandung dipangkas dari tiga jam lebih menjadi hanya sekitar 40 menit. Namun sebelum sampai pada tahap itu, perjalanan sejarahnya penuh liku: dari wacana di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga keputusan mengejutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Jepang merasa kecolongan.

Ide kereta cepat Jakarta–Bandung sebenarnya berakar jauh sebelum era SBY. Sejak masa kolonial Belanda, jalur kereta api yang dibangun Staatsspoorwegen pada 1884 sudah menjadi nadi penghubung Jawa Barat. Namun jalur lama sepanjang 173 kilometer itu memakan waktu tiga hingga empat jam. Ketika populasi Jakarta melonjak mendekati 10 juta jiwa dan Bandung 2,5 juta jiwa pada awal 2000-an, kemacetan di jalan tol Cipularang makin kronis. Kerugian ekonomi akibat waktu tempuh panjang dihitung mencapai triliunan rupiah per tahun.

Baca Juga: Sejarah Gelap KAA Bandung, Konspirasi CIA Bunuh Zhou Enlai via Bom Kashmir Princess

Inspirasi datang dari Jepang dengan Shinkansen yang sejak 1964 menjadi ikon modernisasi, serta jaringan kereta cepat Eropa. Pemerintah mulai serius menimbang pembangunan kereta cepat pada 2008. Saat itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah Menteri Paskah Suzetta menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melakukan studi kelayakan.

Studi ini sebenarnya bagian dari rencana besar menghubungkan Jakarta–Surabaya lewat jalur kereta cepat sepanjang lebih dari 700 kilometer. Namun segmen Jakarta–Bandung diprioritaskan karena jaraknya lebih pendek (142 km) dan potensinya besar sebagai pusat ekonomi.

JICA menggarap studi teknis bersama Japan Railway Technical Service (JARTS) dan Yachiyo Engineering Co. Ltd. Mereka meneliti aspek konstruksi, rute, kondisi tanah, perpajakan, hingga potensi pengguna. Hasil awal pada 2008 memperkirakan kecepatan kereta 210 km/jam, kemudian naik menjadi 300 km/jam dalam laporan 2015. Biaya investasi diperkirakan mencapai Rp58,1 triliun dengan skema public-private partnership (PPP).

JICA juga merekomendasikan pembangunan stasiun modern di Halim (Jakarta) dan Tegalluar (Bandung), lengkap dengan pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis, meniru konsep stasiun Shinkansen di Tokyo dan Osaka.

SBY memasukkan proyek ini dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025, yang mengalokasikan infrastruktur sebagai pilar utama dengan nilai Rp4.000 triliun. Jepang pun semakin intens melobi.

Tapi tantangan muncul. Anggaran negara saat itu terbebani subsidi BBM hingga Rp200 triliun per tahun. Kritik publik mempertanyakan kelayakan finansial karena biaya sangat besar. Isu lingkungan juga mencuat, terkait potensi dampak terhadap hutan lindung di Jawa Barat. Di penghujung masa SBY, proyek ini tak kunjung dieksekusi, kalah prioritas oleh pembangunan MRT Jakarta dan agenda politik menjelang Pemilu 2014.

Baca Juga: Sejarah Stadion GBLA, Panggung Kontroversi yang Hampir Dinamai Gelora Dada Rosada

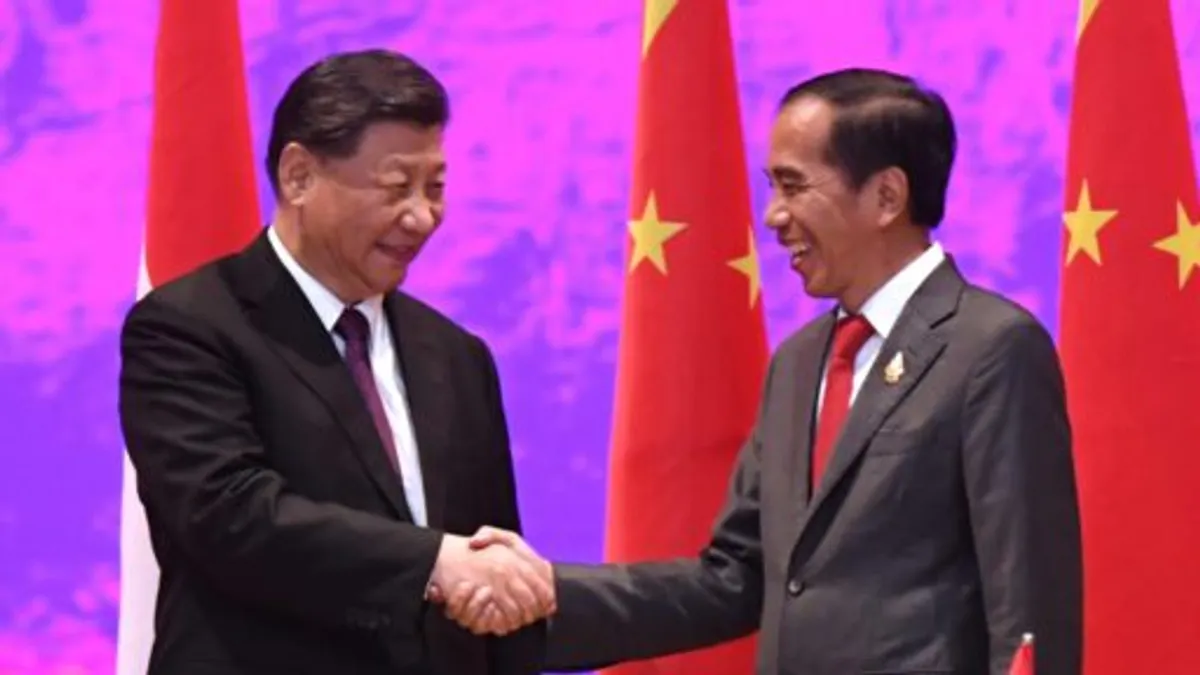

Jokowi Sambut China, Tendang Jepang

Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014, proyek kereta cepat kembali masuk agenda utama. Jokowi sejak awal membawa citra sebagai “Presiden Infrastruktur”, dengan visi mempercepat pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga kereta modern.

Jepang merasa punya keunggulan moral dan teknis karena sudah lebih dari enam tahun menggarap studi. Proposal mereka datang lengkap dengan perhitungan detail dan teknologi Shinkansen yang terbukti andal. Namun ada ganjalan: Jepang meminta adanya jaminan dari pemerintah Indonesia agar risiko proyek ditanggung negara.

Bagi Jokowi, yang ingin menggenjot infrastruktur tanpa menambah beban APBN, ini sulit diterima. Di saat itulah, Tiongkok masuk dengan tawaran agresif.

Pada 2015, China mengajukan proposal senilai sekitar 5,5 miliar dolar AS, lebih murah dibanding tawaran Jepang yang mencapai 6,2 miliar dolar AS. Lebih dari itu, China Development Bank siap memberikan pinjaman jangka panjang tanpa jaminan dari pemerintah Indonesia. Mereka juga menjanjikan konstruksi cepat, teknologi modern, dan transfer keterampilan.

Persaingan pun berubah menjadi drama diplomasi. Jepang yang sejak lama memandang Indonesia sebagai mitra strategis, kaget melihat keberanian Beijing. Media Jepang menyebut keputusan Indonesia berpindah ke China sebagai “pengkhianatan”. Perdana Menteri Shinzo Abe bahkan menyatakan kekecewaan terbuka.

Ironisnya, studi kelayakan JICA yang detail justru menjadi rujukan bagi tim China. Jepang merasa hasil kerja bertahun-tahun dipakai kompetitor untuk melengkapi proposalnya.

Ujungnya, pada 16 Oktober 2015, pemerintah meresmikan berdirinya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebuah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia—PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PTPN VIII—dengan China Railway International Co. Ltd.

Baca Juga: Reaktivasi Rel Kereta Bandung-Ciwidey: Dulu Belanda Bisa, Kini Hanya Bisa Berwacana

Hanya tiga bulan berselang, pada 21 Januari 2016, Jokowi melakukan groundbreaking di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Momen itu menjadi simbol dimulainya proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Sejak saat itu, proyek berjalan dengan segala dinamika: pembengkakan biaya, perubahan rute, masalah lahan, hingga perdebatan politik. Namun yang jelas, keputusan Jokowi memilih China membuat Jepang “kecele”. Shinkansen yang selama ini dianggap calon tunggal akhirnya kalah oleh paket finansial dan strategi Belt and Road Initiative dari Beijing.