AYOBANDUNG.ID - Jika Inggris di masa lampau memulai apa yang disebut sebagai revolusi industri, maka Bandung menjadi embrio bagi epos revolusi tekstil wangsa kompeni. Bedanya, revolusi di sini tidak digerakkan mesin uap, melainkan alat tenun yang bunyinya keras tetapi murah hati kepada para pengrajin. Dari lembaga bernama Textiel Inrichting Bandoeng (TIB), tradisi tenun yang tadinya berjalan lambat seperti sungai musim kemarau mendadak mengalir deras hingga Majalaya berubah jadi ladang uang berputar.

Revolusi kecil-kecilan itu tentu tidak lahir sendirian. Ada mata-mata kolonial yang sejak awal melihat Bandung sebagai tempat yang pas untuk bereksperimen dengan benang dan kayu. Kota ini sudah punya bakat lama dalam hal tenun, ditambah udara sejuk yang membuat para teknisi betah berlama-lama di bengkel percobaan. Maka ketika pemerintah kolonial mulai gelisah melihat pasar dibanjiri kain impor, Bandung pun menjadi kandidat utama untuk dijadikan dapur teknologi tekstil baru.

TIB berdiri pada 1 April 1922. Tanggalnya memang terdengar seperti hari orang di Eropa biasa saling mengerjai, tapi lembaga ini sama sekali tidak sedang bercanda. Pemerintah Hindia Belanda sedang pusing dengan kenyataan bahwa kain-kain impor menguasai pasar. Masyarakat Nusantara punya tradisi tenun, tetapi teknologinya lambat, kapasitas produksinya kecil, dan suaranya masih didominasi gedogan yang memerlukan tenaga sabar setengah dewa. Maka para pejabat kolonial berpikir: mengapa tidak membuat pusat pelatihan, riset, dan pengembangan tekstil di satu tempat yang punya tradisi tenun, udara sejuk, dan tenaga kerja yang siap dilatih?

Baca Juga: Hikayat Paseh Bandung, Jejak Priangan Lama yang Diam-diam Punya Sejarah Panjang

Pilihan jatuh ke Bandung. Sekali lagi, bukan kebetulan. Kota ini sedari dulu punya talenta dalam hal tekstil, terutama karena hubungan eratnya dengan pusat-pusat pembuatan kain di Priangan Timur. Dengan alasan yang cukup masuk akal itu, TIB pun lahir dan membuka buku sejarah baru.

Periode awal abad ke-20 bukan masa mudah. Impor kain dari Eropa menenggelamkan peluang lokal, dan pasar Nusantara dibanjiri produk asing. Tapi di sinilah TIB memainkan kartu terbaiknya. Seorang insinyur bernama Gerrit Dalenoord didatangkan untuk memimpin lembaga ini. Dalenoord ini tipe teknisi yang tidak suka duduk diam. Ia sudah bermain-main dengan eksperimen tenun sejak sebelum TIB berdiri resmi. Dua tahun lebih awal ia sudah sibuk mencoba-coba model alat tenun yang lebih praktis.

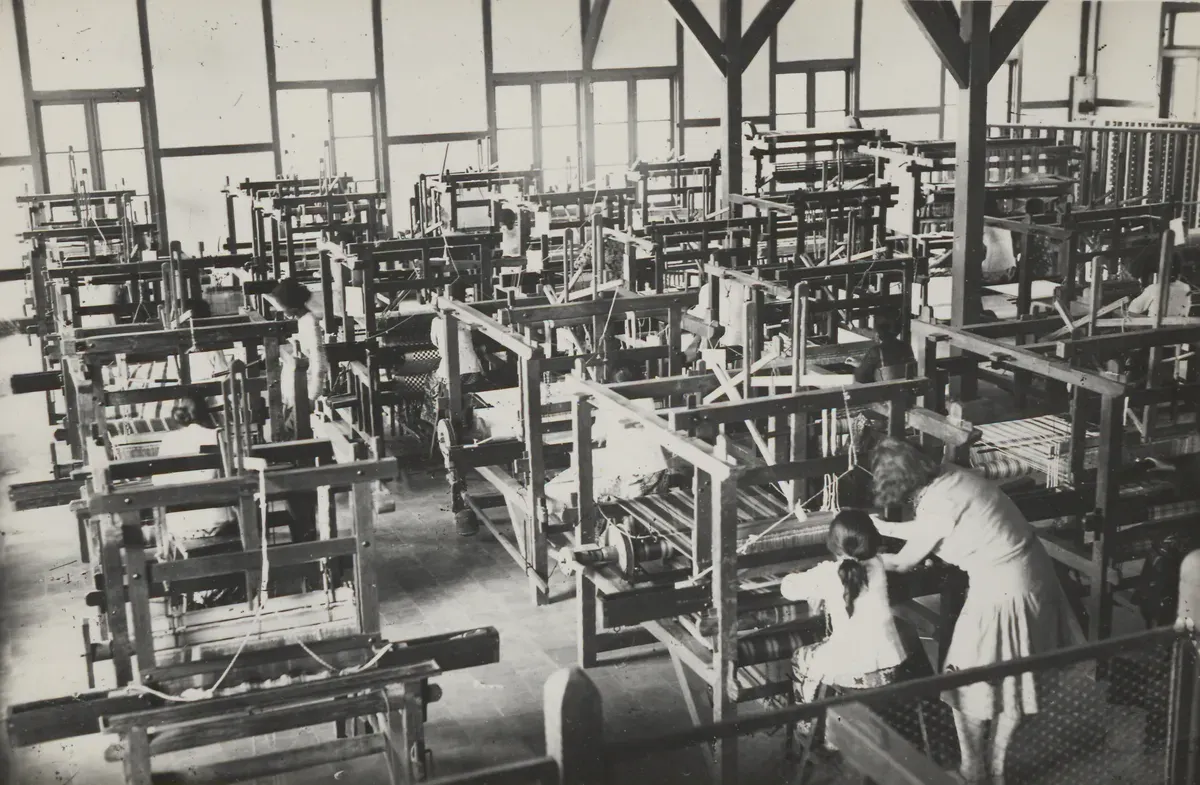

TIB diberi tiga tugas besar: membina industri tekstil rakyat, mencetak tenaga ahli tekstil, dan mengembangkan teknologi tenun yang lebih waras dan lebih cepat dibanding gedogan yang hanya bersandar pada punggung dan kaki penenun. Untuk mewujudkannya, TIB membuka kursus bagi calon penyuluh tekstil. Dari sini lahir generasi baru yang bisa bicara soal tenun bukan dari warisan keluarga, tetapi dari pelatihan ilmiah.

Tahun 1928, empat perempuan muda dari Majalaya dikirim ke Bandung. Namanya Emas Mariam, Endah Suhaenda, Oya Rohana, dan Cicih. Mereka belajar menggunakan alat tenun semi otomatis yang tidak pakai listrik. Sekembalinya ke Majalaya, mereka membawa pengetahuan yang membuat kampungnya berubah pelan-pelan jadi pabrik besar. Dari tangan mereka, Majalaya tumbuh menjadi salah satu sentra tekstil paling bergairah di tanah air, kota yang suatu hari mendapat julukan Dollar City karena uang yang berputar terasa seperti mesin cetak dolar mini.

Baca Juga: Sejarah Cicalengka, Gudang Kopi Kompeni dengan Sejuta Cerita di Ujung Timur Bandung

Tapi, kontribusi TIB yang paling monumental bukan empat perempuan itu, melainkan benda kayu besi yang bunyinya nyaring dan bentuknya tidak terlalu menakutkan: Alat Tenun Bukan Mesin atau ATBM. Di sinilah sejarah industri tekstil Indonesia seperti menemukan akselerasinya sendiri.

Perkakas ATBM adalah inovasi yang lahir dari eksperimen panjang sejak 1912. Berbeda dengan gedogan, ATBM punya rangka lebih stabil, memungkinkan penenun duduk layak, bukan berselonjor seperti hendak berdoa. Tidak butuh listrik, cukup tenaga tangan dan kaki. Ia murah, sederhana, dan tahan banting. Harga satu unit ATBM lengkap sekitar 50 gulden pada zaman itu, setara pendapatan tahunan keluarga miskin. Tapi karena murahnya relatif bagi pengrajin, ATBM menjadi primadona baru. Produksi kain meningkat drastis, kualitasnya naik, lebarnya bertambah, dan konsistensinya jauh lebih baik.

Pelatihan ATBM dilakukan besar-besaran. TIB menyediakan alatnya, mengajarkan cara pakai, cara rawat, hingga cara mengolah motif. Tidak heran, teknologi ini menyebar bak kabar gosip di pasar kecamatan: cepat, merata, dan kadang disertai cerita-cerita versi dramatis.

Baca Juga: Hikayat Banjaran, dari Serambi Priangan ke Simpang Tiga Zaman Bandung

Ketika The Great Depression alias Depresi Besar melanda dunia pada 1929, para produsen Belanda keteteran. Produk tekstil Jepang yang lebih murah membanjiri pasar. Namun justru di saat itulah produksi lokal mulai naik daun. Banyak orang kehilangan pekerjaan lalu beralih ke industri tenun kecil setelah mendapat pelatihan dari TIB. Dari hasil pelatihan itu lahir ratusan hingga ribuan industri rumah tangga baru. Pada 1930, jumlah ATBM di Jawa hanya ratusan. Tapi di awal 1940-an jumlahnya melonjak sampai puluhan ribu. Ini bukan sekadar statistik; ini bukti bahwa Bandung dan sekitarnya sedang berubah menjadi pabrik besar tak resmi.

Di masa itu, seorang dapat melihat tetangga yang dulunya petani berubah menjadi penenun yang sibuk. Suara ATBM menjadi bagian dari irama hidup. Tak sedikit keluarga lebih mengenal pekerjaan menenun daripada bercocok tanam. Pabrik-pabrik kecil bermunculan, dan Bandung semakin kuat posisinya sebagai kota tekstil.

Kedatangan Jepang pada 1942 membuat banyak lembaga kolonial berganti nama, termasuk TIB. Nama barunya panjang dan terdengar seperti judul dokumen militer, tetapi fungsinya tetap mirip: mendukung industri tekstil agar kebutuhan perang terpenuhi. Meski tujuan bergeser, aktivitas pelatihan dan produksi tidak berhenti. Alat tenun tetap berdenting, meski suasana kota tidak lagi seceria sebelumnya.

Setelah kemerdekaan, TIB kembali berubah. Pemerintah Belanda sempat mengambil alih lagi dan mengganti namanya menjadi Textiel Inrichting en Batik Proefstation. Tapi setelah pengakuan kedaulatan, lembaga itu diserahkan ke pemerintah Indonesia. Namanya berubah lagi, menjadi Balai Penerangan Pertenunan dan Pembatikan, lalu Balai Penyelidikan Tekstil. Kepemimpinannya pun silih berganti, mengikuti dinamika politik dan industri.

Baca Juga: Sejarah Lembang, Kawasan Wisata Primadona Bandung Sejak Zaman Kolonial

Perubahan besar terjadi pada 1954 dengan didirikannya Kursus Tekstil Tinggi. Lembaga ini menjadi cikal bakal pendidikan tinggi tekstil di Indonesia. Dan seperti industri yang terus bergerak maju, pendidikan pun ikut berubah. Pada 1964, lahir Perguruan Tinggi Ilmu Tekstil. Dua tahun kemudian, terjadi peleburan besar-besaran yang melahirkan Institut Teknologi Tekstil. Ini masa ketika Bandung benar-benar menjadi universitas hidup bagi dunia tekstil Nusantara.

Perjalanan panjang lembaga-lembaga ini akhirnya mengerucut menjadi dua institusi besar pada 1979: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil serta Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Keduanya masih eksis hingga kini dengan nama berbeda. Balai penelitian kini menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, sementara sekolahnya bertransformasi menjadi Politeknik STTT Bandung.

Jika orang bertanya mengapa Bandung begitu kuat sebagai pusat tekstil, jawabannya adalah karena kota ini punya warisan lengkap, dari alat tenun tradisional sampai laboratorium digital untuk simulasi mesin tenun berbasis Industri 4.0.

Di Jalan Ahmad Yani, gedung tua peninggalan kolonial masih berdiri. Di sanalah balai penelitian tekstil terus beroperasi, menjaga mutu industri yang semakin modern. Sementara itu, kampus Politeknik STTT mencetak tenaga ahli tekstil dan mode yang tidak hanya pandai menggambar pola, tetapi juga paham soal kimia benang, kekuatan serat, sampai rekayasa fabrik buatan.

Baca Juga: Sejarah Bandung dari Paradise in Exile Sampai jadi Kota Impian Daendels

Dari kampung-kampung tenun Majalaya sampai laboratorium negeri yang memajang mesin digital, Bandung punya ekosistem yang sulit disaingi. Kota ini bukan cuma tempat lahirnya inovasi tekstil, tetapi pusat di mana tradisi dan teknologi saling menjahit satu sama lain.

Sekarang tekstil Bandung sudah terpogoh-pogoh, kalah saing dari Tiongkok dan juga sering dituding jadi biang kerok pencemar Citarum. Nasibnya mirip pegawai senior yang masih datang paling pagi tapi gajinya kalah dari anak magang. Industri yang dulu membuat Majalaya dipanggil Dollar City itu kini sibuk membuktikan bahwa mereka masih hidup. Mesin-mesin baru berdatangan, tapi bayang-bayang masa jaya tetap lebih nyaring daripada bunyi ritme produksi hari ini. Seperti benang kusut, geliatnya tetap ada, hanya saja tak lagi segesit dulu.