Demokrasi idealnya memberi ruang luas bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik di Indonesia, partisipasi publik dalam kebijakan masih sebatas jargon. Banyak kebijakan lahir di ruang-ruang rapat yang tertutup, jauh dari aspirasi masyarakat. Akibatnya, kebijakan kerap ditolak, diperdebatkan, atau bahkan gagal diimplementasikan.

Reformasi 1998 membuka jalan bagi partisipasi publik yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya, secara jelas menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Berbagai forum konsultasi publik juga mulai diperkenalkan, dari public hearing hingga uji publik rancangan kebijakan.

Namun, dalam kenyataan, partisipasi publik masih minim. Banyak proses perumusan kebijakan hanya formalitas. Draft undang-undang atau peraturan sering dipublikasikan ketika waktunya sudah mepet, sehingga masyarakat tidak punya cukup ruang untuk memberi masukan yang berarti. Bahkan, tidak jarang publik baru tahu tentang isi kebijakan setelah regulasi disahkan.

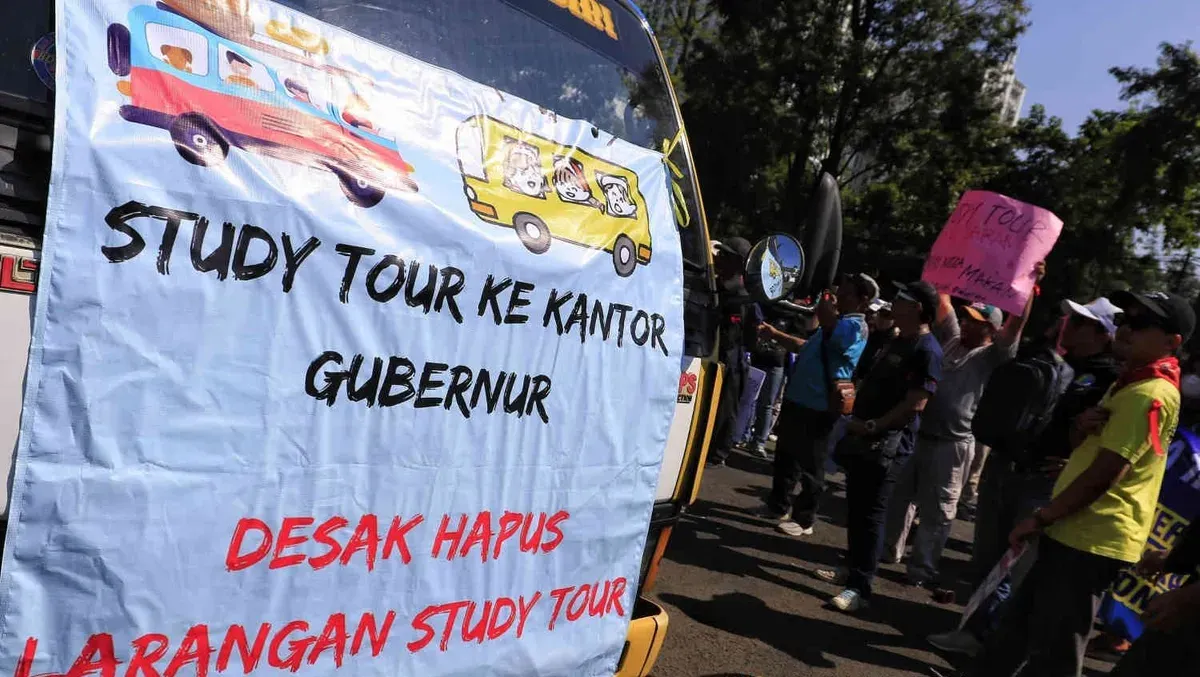

Kasus revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, hingga Peraturan Pemerintah tentang penanganan pandemi menjadi contoh bagaimana kebijakan bisa menimbulkan kontroversi karena minim partisipasi. Alih-alih menciptakan rasa memiliki (sense of ownership), kebijakan justru melahirkan resistensi publik. Demonstrasi di jalan menjadi kanal utama ekspresi, bukan ruang partisipasi yang sehat.

Masalahnya tidak hanya pada keterbukaan informasi, tetapi juga sikap elitis pembuat kebijakan. Masukan publik sering dipandang sebagai gangguan, bukan bahan perbaikan. Padahal, partisipasi adalah salah satu elemen kunci legitimasi kebijakan. Demokrasi tanpa suara rakyat ibarat rumah tanpa fondasi: rapuh dan mudah runtuh.

Mengapa Partisipasi Publik Mandek?

Budaya birokrasi Indonesia masih kental dengan pola pikir top-down. Proses perumusan kebijakan di banyak instansi pemerintah lebih menekankan pada perintah dari atas ke bawah, seolah pemerintah selalu tahu apa yang terbaik bagi warganya. Masyarakat diposisikan hanya sebagai penerima manfaat, bukan sebagai subjek yang turut menentukan arah kebijakan. Konsekuensinya, aspirasi warga sering tidak pernah benar-benar masuk dalam desain kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, kanal partisipasi yang tersedia pun minim dan tidak efektif. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memang ada di setiap tingkatan, dari desa hingga provinsi, tetapi forum tersebut sering dianggap sekadar seremonial. Masukan masyarakat jarang terakomodasi dengan sungguh-sungguh, sementara keputusan tetap dikuasai oleh elite politik dan birokrat. Alhasil, musrenbang lebih banyak menjadi ajang formalitas ketimbang wadah nyata bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan mereka.

Faktor lain yang membuat partisipasi publik kerap terhambat adalah rendahnya literasi kebijakan di masyarakat. Dokumen kebijakan biasanya disusun dengan bahasa teknis yang rumit dan sarat istilah hukum, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Situasi ini membuat ruang partisipasi hanya benar-benar dimanfaatkan oleh kalangan terbatas seperti LSM, akademisi, atau organisasi profesi. Ironisnya, kelompok masyarakat biasa yang justru paling terdampak oleh kebijakan sering kali tidak mendapat tempat yang layak dalam proses perumusan.

Lebih jauh lagi, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menjadi penghalang. Banyak warga merasa pengalaman mereka menunjukkan bahwa masukan masyarakat sering diabaikan, bahkan sebelum sempat dipertimbangkan. Kekecewaan itu melahirkan apatisme. Mereka menganggap percuma hadir dalam forum partisipasi bila keputusan sudah ditentukan sejak awal. Lingkaran setan pun tercipta: partisipasi minim, legitimasi kebijakan melemah, resistensi muncul, dan kepercayaan publik semakin menurun.

Dalam kondisi seperti ini, partisipasi publik justru lebih sering muncul dalam bentuk protes di jalanan. Padahal, kanal formal partisipasi semestinya menjadi ruang deliberasi yang sehat, tempat masyarakat dan pemerintah duduk bersama untuk membicarakan arah kebijakan. Sayangnya, ruang itu hingga kini masih lebih sering berperan sebagai pelengkap prosedural ketimbang wadah demokrasi yang bermakna.

Baca Juga: 10 Netizen Terpilih September 2025: Karya Berkualitas tentang Bandung

Membangun partisipasi publik yang substantif tidak cukup berhenti pada jargon atau sekadar memenuhi prosedur. Ia menuntut komitmen serius dari para pembuat kebijakan untuk menggeser paradigma dari “pemerintah paling tahu” menjadi “pemerintah bersama rakyat.” Dalam kerangka itu, partisipasi publik harus benar-benar dipandang sebagai bagian integral dari proses kebijakan, bukan sekadar formalitas yang muncul menjelang akhir.

Keterbukaan informasi menjadi pintu pertama untuk mewujudkan hal tersebut. Draft kebijakan semestinya tersedia sejak tahap perencanaan agar masyarakat memiliki kesempatan memberi masukan ketika keputusan belum dikunci. Dengan dukungan teknologi digital, keterbukaan ini bisa dihadirkan melalui portal konsultasi publik yang interaktif. Warga dapat membaca dokumen, memberikan komentar, hingga melacak tindak lanjut dari gagasan mereka. Di sejumlah negara maju, praktik ini telah membuktikan efektivitasnya dalam memperkaya kualitas kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi keputusan yang diambil.

Namun, akses saja tidak cukup. Partisipasi publik juga harus inklusif, tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang memiliki literasi tinggi atau kedekatan dengan lingkaran politik. Semua lapisan, termasuk petani, buruh, pedagang kecil, dan kelompok rentan, perlu memperoleh ruang yang setara. Survei daring yang sederhana, forum komunitas, atau diskusi kelompok terarah di tingkat lokal bisa menjadi cara untuk menghadirkan suara mereka yang selama ini terpinggirkan. Hanya dengan melibatkan beragam kelompok, kebijakan dapat mencerminkan kepentingan yang lebih luas.

Partisipasi yang inklusif memerlukan dukungan kapasitas masyarakat. Literasi kebijakan menjadi faktor penting agar warga mampu memahami substansi isu yang dibicarakan. Dokumen kebijakan yang penuh istilah teknis dan hukum sulit diikuti oleh warga biasa. Karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan universitas, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih sederhana. Infografis, video singkat, atau ringkasan populer dapat membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus mendorong mereka lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi.

Kepercayaan publik menjadi elemen yang tak kalah penting. Partisipasi tidak akan bermakna bila masukan masyarakat hanya berhenti sebagai catatan yang tidak pernah direspons. Pemerintah harus menunjukkan transparansi dengan menjelaskan masukan mana yang diterima, mana yang ditolak, dan apa alasannya. Praktik sederhana ini mampu menciptakan rasa dihargai dan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan. Kepercayaan yang terbentuk akan mendorong partisipasi lebih tinggi, menciptakan lingkaran positif antara masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, partisipasi publik yang sehat membutuhkan ekosistem kolaboratif. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendirian. Media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta perlu dilibatkan dalam proses. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperluas jangkauan partisipasi, tetapi juga memperkaya kualitas masukan yang diterima. Semakin beragam aktor yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Jika komitmen ini dijalankan dengan konsisten, partisipasi publik akan bergerak dari sekadar formalitas menuju praktik yang hidup dan substansial. Ia bukan lagi sebatas kehadiran dalam forum seremonial, melainkan menjadi ruang nyata di mana masyarakat ikut membentuk arah kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial karena lahir dari proses yang partisipatif dan dipercaya oleh warganya.

Paradoks Demokrasi dan Partisipasi Publik

Kurangnya partisipasi publik adalah paradoks demokrasi Indonesia. Kita hidup di era keterbukaan, tetapi ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses kebijakan masih terbatas. Demokrasi tanpa partisipasi hanyalah prosedur tanpa makna.

Sudah saatnya pemerintah berhenti melihat partisipasi sebagai ancaman. Sebaliknya, partisipasi justru merupakan modal sosial yang dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan, kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial.

Dengan keterbukaan informasi, kanal partisipasi yang inklusif, literasi publik yang ditingkatkan, serta kepercayaan yang dibangun, partisipasi publik bisa menjadi pilar utama demokrasi yang sehat. Tanpa itu, kita hanya akan terus terjebak dalam siklus kebijakan yang lahir tanpa suara rakyat, ditolak di jalanan, lalu berakhir dengan krisis kepercayaan.

Demokrasi yang kita bangun dengan susah payah bisa runtuh bukan karena kurangnya aturan, melainkan karena absennya partisipasi. Tanpa keterlibatan warga, demokrasi kehilangan jiwa, dan kebijakan publik kehilangan legitimasi yang sesungguhnya. (*)