Sejak tahun 1945 Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan kolonialisme, penjajahan dari segala perbudakan dan senjata yang bisa membuat manusia mati. Tapi apakah Indonesia benar-benar telah merdeka ? sesederhana merdeka dari pangan yang kita konsumsi sehari-hari.

Istilah gastrokolonialisme pertama saya dengar dari seorang peneliti bernama Craig Santos Perez yang berasal dari Guam yang membuka banyak perspektif mengenai bagaimana gambaran impor massal dan pangan olahan murah yang merusak ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat wilayah Pasifik.

Gastrokolonialisme merupakan sebuah terminologi yang menggambarkan kondisi masyarakat luas yang tidak menyadari sudah dikuasai dan dikendalikan oleh pangan ultra-olahan. Bahkan pemahaman ini secara tidak sadar juga telah mempengaruhi diri saya terhadap pilihan konsumsi pangan saat ini.

Sebelum abad ke-19, sebelum kapal dagang dari perusahaan Amerika datang, masyarakat Kepulauan Hawaii termasuk ke dalam masyarakat yang sudah memiliki kemandirian terhadap pengelolaan pangan lokal di sepanjang wilayah Pasifik. Lahan sumbur yang terdapat di Hawaii telah menembuhkan sejumlah tanaman kalo (talas), 'ulu (sukun), serta melimpahnya tambak ikan pesisir (loko i'a) yang menopang kehidupan berkelanjutan.

Namun kedatangan kolonialisme dan militerisasi telah memporak-porandakan keseimbangan tersebut. Lahan pangan masyarakat yang selama ini telah menghidupi, dialihfungsikan menjadi berbagai kebun tebu dan sejumlah pohon nanas demi memenuhi permintaan pasar global.

Tak hanya merenggut lahan dan pangan lokal masyarakat, orang Hawaii juga kehilangan bahasa daerah setempat, spiritualitas yang mereka yakini dan cara makan serta cara pandang mereka dalam memilih pangan untuk makanan sehari-hari.

Berdasarkan informasi yang tersebar dalam dunia digital sekitar 85-90 % makanan yang terdapat di Hawaii adalah hasil impor. Kondisi menjadikannya sebagai salah satu negara bagian yang paling bergantung pada impor pangan di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan dari isolasi geografis Hawaii yang sangat jauh dari dataran utama, keterbatasan lahan karena telah beralih fungsi dan tingginya permintaan pangan akibat kebutuhan industri pariwisata.

Kemandirian pangan yang diwariskan oleh para leluhur seketika menghilang dan tergantikan dengan ketergantungan total kepada pasar global dan kapal logistik dari dataran Amerika.

Pangan impor yang terlihat sebagai hal sepele justru memiliki dampak terhadap tubuh manusia. Dilansir dari National Library of Medicine bahwa penduduk asli Hawaii memiliki status kesehatan terburuk dibandingkan dengan semua kelompok etnis di Negara bagian Hawaii. Salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas kesehatan ini adalah prevalensi kelebihan berat badan atau obesitas.

Pada tahun 2009, Departeman Kesehatan Hawaii mencatat statistik yang menghawatirkan bahwa penduduk asli Hawaii memiliki tingkat prevalensi sebanyak 69.6 % untuk kelebihan berat badan atau obesitas. Penyakit ini disusul dengan penyakit jantung, hipertensi dan gagal ginjal terutama menyerang kalangan komunitas lokal termiskin di Hawaii.

Menurut Kawika Winter seorang Ekolog dari He'eia National Estuarine Research Reserve menemukan kerentanan pangan yang sudah hilang pada masyarakat Hawaii.

Orang-orang Hawaii menjadi sangat rentan pangan setelah kehilangan hubungan dengan tanah, pengetahuan dan teknologi yang dulu memberi makanan para leluhur mereka.

Menurutnya di Hawaii harga tanah melambung tinggi, sejumlah supermarket telah dipenuhi dengan produk impor dan generasi mudanya lebih mengenal pangan olahan seperti spam musubi, nasi, telur dan daging kaleng dibandingkan dengan poi (talas tumbuk) dan 'ulu puhi (sukun bakar) sebagai makanan warisan leluhur mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya hampir setiap tahun warga Hawaii telah menghabiskan lebih dari 7 juta kaleng spam musubi. Makanan yang pada mulanya hanya digunakan pada kondisi darurat saat terjadinya perang militer kini telah bergeser menjadi ikon kuliner. Baginya kondisi ini adalah wajah gastrokolonialisme yaitu penjajahan yang bekerja lewat makanan.

Kini kolonialisme datang bukan membawa senjata tapi dengan membawa tepung, gula dan kebijakan impor. Kolonialisme telah menaklukkan masyarakat lewat selera dan iklan, mengikis sejumlah akar budaya makan yang sejak dulu telah menopang kemandirian pangan masyarakat.

Kehadiran gastrokolonialisme telah menaklukan sistem yang kini telah mengikis akar budaya makan yang dulu menjadi penopang kemandirian, termasuk Indonesia. Negara kita termasuk wilayah yang memilki kondisi alam yang bisa menopang kemandirian pangan sejak dulu kala. Melimpahnya pangan dilautan, suburnya tanah yang bisa menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan dan sumber daya energi yang belum tentu negara lain miliki.

Tapi hari ini fenomena yang terjadi di Hawaii ternyata begitu dekat dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Cerita di Hawaii membawa kemiripan dengan Indonesia, negeri kepulauan yang juga hidup dari laut dan pangan lokalnya. Bahkan dalam lima dekade terakhir pola makan sebagian masyarakat Indonesia berubah dengan cepat. Keberadaan mie instan dan roti gandum menggantikan sagu, sukun, talas, singkong dan ubi-ubian.

Misalnya di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, keberadaan pangan tradisional yang telah menopang ekologi sudah mulai tersisihkan oleh program pembangunan yang memuja sawah dan beras sebagai simbol kemajuan. Proyek cetak yang dianggarkan oleh pemerintah di lahan gambut justru telah berulang kali mengalami kegagalan. Tapi upaya berulang tersebut juga merusak ekologi dan pemerintah masih terus ingin berusaha mengubah itu semua demi nama kemajuan.

Beras menjadi ukuran kemajuan, komponen gaji dan bantuan sosial. Anak-anak di wilayah tersebut pun tumbuh dengan perut yang tak kenyang sebelum makan nasi. Pola pikir seperti ini sudah jauh tertanam di masyarakat Jawa Barat. Sebagian dari masyarakat kita merasa belum "Makan" sebelum memakan nasi, padahal paginya sudah mengkonsumsi bubur, lontong, kupat dan olahan sarapan lainnya. Bahkan kebiasaan masyarakat Jawa Barat banyak menggabungkan makanan kaya karbohidrat dalam satu piring makanan. Misalnya memakan mie dengan nasi, memakan nasi dengan seblak, memakan bakwan dengan nasi dan masih banyak hal serupa.

Sementara pangan lokal dianggap sebagai makanan orang miskin. Mengkonsumsi olahan makanan lokal seringkali diidentikan dengan pola hidup diet dan seringkali menjadi bulan-bulanan masyarakat lain. Kondisi ini kadang menimbulkan masyarakat malu dan kembali konsumsi pangan olahan lain yang terasa lebih familiar di masyarakat. Maka inilah bentuk gastrokolonialisme paling halus di mana kebijakan negara memperkuat hierarki rasa dan membuat masyarakat malu terhadap makanannya sendiri.

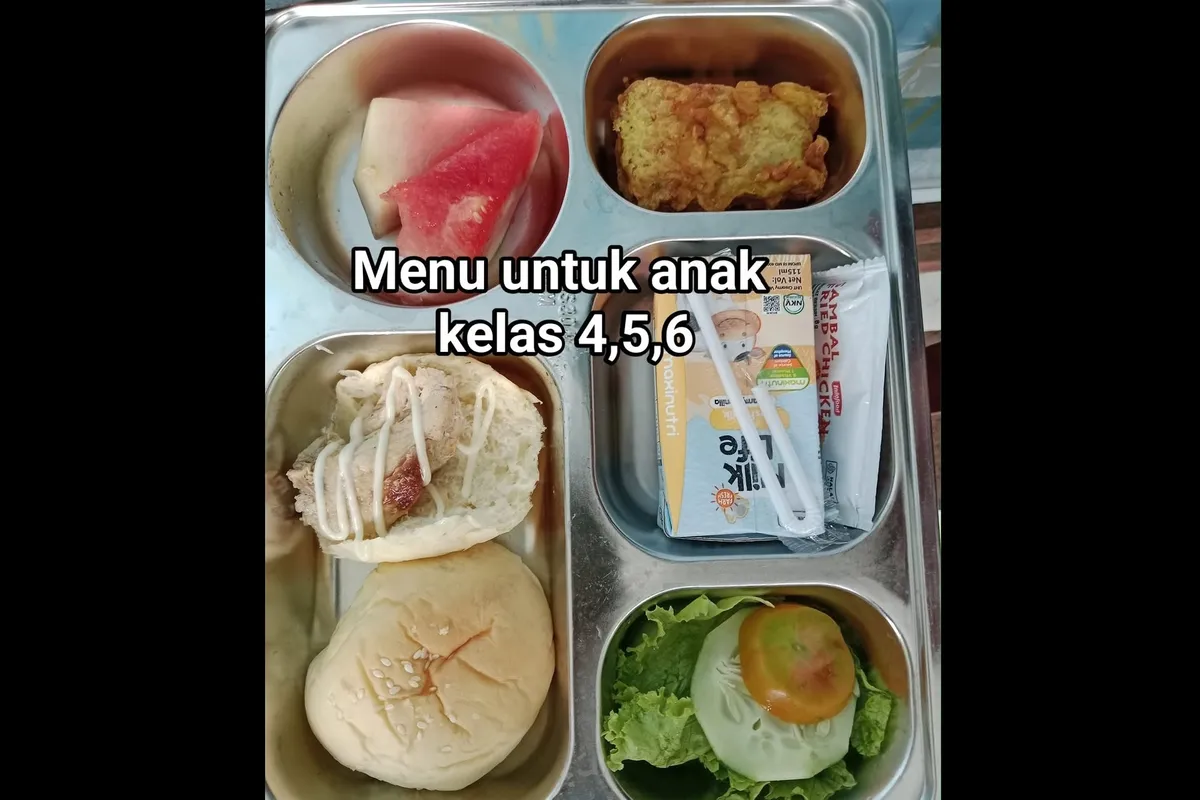

Ironi ketika Indonesia masih melakukan impor beras ketika dikenal sebagai negara agraris. Indonesia menjadi negara impor terbesar beras dan sejumlah gandum kurang lebih 10 juta ton per tahun. Kondisi makin rawan ketika anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa kini dinormalisasi melalui sajian pangan olahan berbahan impor dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Setelah harga gandum dan beras naik maka wajah rapuh dari sistem pangan nasional akan tampak.

Dibalik keragaman pangan lokal justru tersimpan pengetahuan ekologis yang dapat menjaga keseimbangan tanah dan air. Ketika pangan lokal mulai ditinggalkan maka rusak juga sistem ekologinya. Ancaman musim kelaparan bisa saja datang di tanah yang dulu dikenal berlimpah pangan dan sumber daya alam.

Hari pangan yang jatuh pada tahun 2025 ini ternyata bertepatan dengan 80 tahun berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian (FAQ) yang mengusung tema pentingnya kolaborasi lintas generasi dan sektor untuk mentransformasi sistem pangan lokal agar adil, bergizi serta berkelanjutan.

Dari cerita Hawaii yang dilansir dari sebumi.id , kita bisa belajar bahwa perjuangan dalam melawan kelaparan bukan sekedar menuntaskan isi perut, melainkan mengembalikan martabat di meja makan kita sendiri.

Menurut saya siapa kita di hari ini adalah bagian dari perwujudan apa yang kita makan selama hidup. Makanan yang kita pilih hari ini sangat mencerminkan identitas pribadi dan kolektif kita dalam banyak hal. Kita hari ini yang obesitas adalah cerminan dari pola makan tidak sehat yang sudah dipupuk beberapa tahun ke belakang. Kita hari ini dengan segala tantangan penyakit baru yang belum diketahui obatnya adalah cerminan pilihan kita terhadap makanan yang dianggap sepele. (*)