Sekitar 180.000 hingga 160.000 tahun yang lalu, ada satu hal yang tak pernah berhenti manusia lakukan, yakni mencoba memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.

Jauh sebelum berdiri gereja, kuil, atau masjid, manusia telah lebih dulu menatap langit, gunung, petir, dan kematian dengan perasaan yang campur aduk. Penuh takut sekaligus kekaguman. Namun demikian di sanalah benih religiusitas pertama tumbuh, dari rasa ingin tahu dan pengalaman hidup sehari-hari.

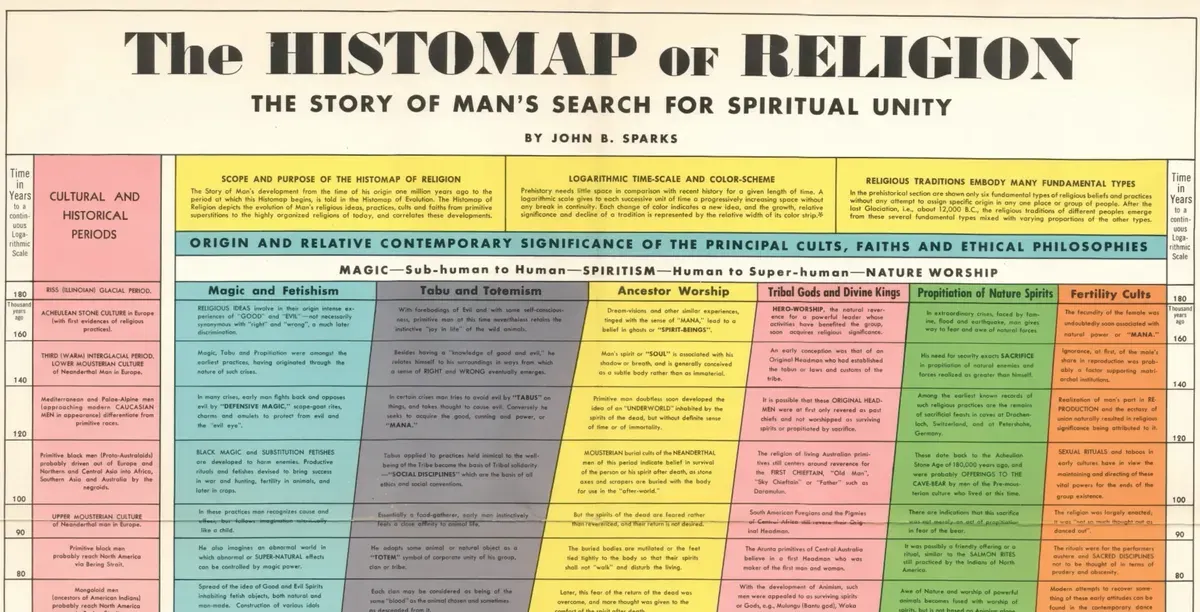

Salah satu karya yang mencoba menggambarkan perjalanan panjang pencarian makna ini adalah The Histomap of Religion: The Story of Man’s Search for Spiritual Unity, rancangan John B. Sparks yang diterbitkan oleh Rand McNally & Company di Chicago pada tahun 1952.

Dalam masa praaksara, ia menggambarkan bahwa manusia membentuk enam tipe dasar kepercayaan dan praktik keagamaan yang menjadi fondasi bagi beragam sistem religi di dunia. Sparks tidak menunjuk satu tempat atau satu suku sebagai asal mula agama, karena keenam tipe itu lahir dari pengalaman universal manusia yang serupa di berbagai penjuru bumi.

Sekitar 12.000 tahun sebelum Era Umum, setelah berakhirnya Zaman Es terakhir, berbagai masyarakat mulai mengembangkan tradisi keagamaannya masing-masing dari enam tipe dasar tersebut. Setiap komunitas manusia mencampurkannya dengan proporsi yang berbeda-beda, sehingga dari campuran itulah tumbuh keragaman bentuk keyakinan dan ritual yang masih kita temukan hingga sekarang.

1. Sihir dan Keramat

Manusia purba hidup di dunia yang penuh tanda-tanda. Batu, pohon, hewan, dan bahkan alat-alat sederhana bisa dianggap memiliki kekuatan gaib. Baik dan buruk belum dipahami secara moral, melainkan sebagai pengalaman. Sesuatu disebut “baik” bila membawa keselamatan, dan “buruk” bila membawa celaka.

Dari pandangan ini lahir jimat, mantra, dan tabu, cara manusia menjaga diri dari bahaya dan menjalin hubungan dengan yang tak terlihat. Dalam dunia yang serba magis itu, tidak ada batas tegas antara yang sakral dan yang profan. Segala sesuatu bisa jadi suci, tergantung pada cara manusia menghadapinya.

2. Tabu dan Totem

Ketika manusia mulai hidup berkelompok, muncul larangan-larangan yang lahir dari rasa takut sekaligus hormat pada kekuatan gaib. Seekor hewan, tumbuhan, atau benda tertentu bisa dianggap mewakili roh pelindung kelompok, itulah totem. Larangan memakannya atau merusaknya bukan soal moralitas, melainkan bentuk kesetiaan spiritual.

Dari sinilah tumbuh kesadaran moral pertama, yakni kesadaran untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan tak terlihat agar hidup selamat. Dalam tiap pantangan, manusia belajar bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang harus dihormati, bahkan bila tak sepenuhnya dimengerti.

3. Penyembahan Leluhur

Kematian tak pernah dipahami sebagai akhir. Roh orang mati dianggap tetap hadir di sekitar keluarga, bisa melindungi, mengawasi, atau bahkan menghukum. Bayangan dan napas menjadi simbol jiwa. Ia ada, tapi tak bisa disentuh.

Untuk menjaga hubungan dengan para arwah, manusia mempersembahkan sesaji, makanan, atau doa. Di sini, dunia orang hidup dan dunia arwah bukan dua ruang terpisah, melainkan dua sisi dari kehidupan yang sama. Ingatan dan penghormatan menjadi cara menjaga kesinambungan antara masa lalu dan masa kini.

4. Dewa Suku dan Raja Ilahi

Dalam banyak masyarakat, kepala suku atau tokoh besar yang berjasa tetap dihormati setelah meninggal. Mereka dikenang, diserukan namanya, dan lama-lama dipuja layaknya dewa. Dari sinilah muncul penyembahan pada pahlawan atau raja ilahi.

Mereka bukan dewa pencipta, melainkan manusia luar biasa yang dianggap masih menyertai kelompoknya dari alam roh. Kekuasaan spiritual lahir dari jasa dan pengaruh, bukan dari asal-usul ilahi. Di sini, batas antara manusia dan dewa mulai kabur, dan gagasan tentang kekuasaan sakral pun tumbuh.

5. Perdamaian dengan Roh Alam

Manusia menyadari bahwa hidupnya bergantung pada kekuatan yang jauh lebih besar. Misalnya badai, hujan, musim, gempa, atau banjir. Alam tak bisa dikendalikan, tapi bisa dihormati dan diajak berdamai. Persembahan, doa, api unggun, dan korban hewan menjadi cara menjalin hubungan dengan roh-roh alam.

Dari sinilah muncul gagasan dewa-dewa alam. Personifikasi dari unsur dunia yang menakjubkan sekaligus menakutkan, hujan, api, bumi, dan petir. Bagi manusia purba, berhubungan dengan alam berarti menjaga ritme kehidupan agar tetap seimbang. Ritual bukan sekadar permohonan, tetapi bentuk pengakuan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan kosmis yang luas.

6. Kultus Kesuburan

Salah satu simbol paling tua dalam sejarah religius manusia adalah tubuh perempuan. Kemampuan melahirkan kehidupan dipandang sebagai kekuatan ilahi. Patung-patung Dewi Ibu menunjukkan pemujaan terhadap kesuburan, bumi, dan kelahiran.

Bagi manusia purba, perempuan adalah lambang kekuatan alam itu sendiri. Sumber kehidupan yang memberi makan, menumbuhkan, dan memulihkan. Dari rahimnya lahir generasi baru, dari tanahnya tumbuh makanan, dari kasihnya dunia bertahan. Karena itu, kultus kesuburan menjadi bentuk penghormatan pada kehidupan, bukan sekadar pemujaan terhadap tubuh.

Penutup dan Catatannya

Keenam tipe dasar yang digambarkan Sparks di atas menunjukkan bahwa akar kesadaran religius manusia tumbuh dari pengalaman yang sangat konkret. Ide-ide itu saling berkait, membentuk jaringan makna yang rumit dan terus berubah, dan mungkin jejaknya masih bisa kita temukan dalam agama-agama dunia hari ini.

Namun, The Histomap of Religion tidak hanya penting karena keberaniannya memetakan sejarah religi umat manusia dalam satu pandangan visual. Lebih dari itu, karya ini adalah cermin dari semangat intelektual abad ke-20, masa ketika muncul pandangan bahwa sejarah bahkan yang sekompleks pengalaman religius, bisa disusun secara sistematis dan dibaca sebagai satu narasi besar.

Baca Juga: Gastrokolonialisme: Pelajaran Pangan dari Hawaii untuk Indonesia

Di titik ini, warisan peta Sparks juga perlu dibaca secara kritis. Upaya menyatukan seluruh sejarah agama dalam satu bagan yang koheren mengandung risiko penyederhanaan. Sebab pengalaman religius manusia tidak selalu linier, seragam, atau dapat dikelompokkan secara rapi. Pendekatan semacam ini mencerminkan ambisi besar “teori universal” yang khas modernitas Barat. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi kadang justru mengaburkan kekhasan dan konteks lokal tiap tradisi.

Meski demikian, peta ini tetap bernilai sebagai alat bantu refleksi. Visualisasi awal dari enam tipe dasar itu bisa membantu kita menelusuri cara manusia, di berbagai tempat dan waktu, mencoba memahami hidup dan dunia dengan cara mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa sejarah agama bukan sekadar catatan tentang asal-usul kepercayaan, tetapi juga tentang pencarian makna yang tak pernah selesai. (*)