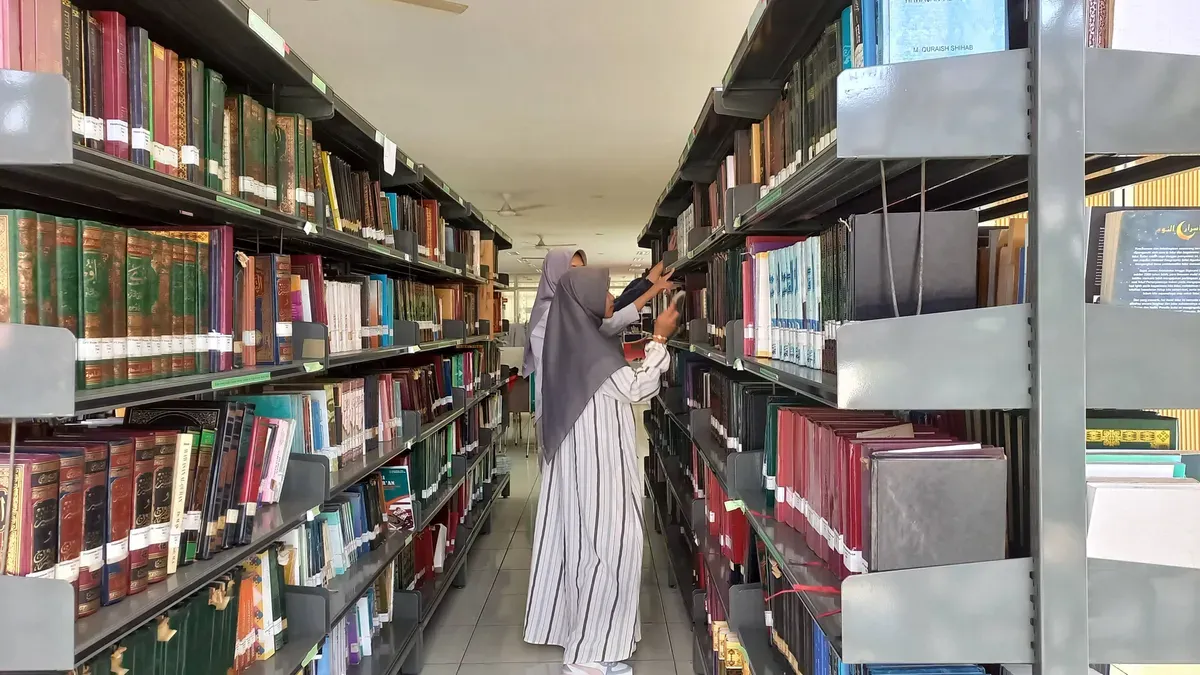

Di suatu siang hari yang teduh di kampus 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, suasana di dalam perpustakaan terasa berbeda dari hiruk pikuk dunia perkuliahan. Di lantai dua, di antara deretan rak buku tebal dan bangku yang melingkar, beberapa mahasiswa tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Ada yang sibuk mengetik laporan dengan wajah serius, ada yang membaca buku tipis dengan catatan kecil di pinggir halaman, sementara sebagian lain sekadar menikmati ketenangan ruangan berpendingin udara itu.

Salah satu mahasiswa yang sedang larut dalam aktivitasnya masing-masing, yakni Fereel Irsyad, mahasiswa KPI semester tujuh, menunduk di balik layar laptopnya. Buku-buku tebal berjejer di samping kanan, sementara ponsel di atas meja sesekali bergetar. “Kadang susah fokus kalau HP di samping,” katanya sambil tertawa kecil. “Tapi kalau di sini (perpustakaan), entah kenapa rasanya itu lebih tenang aja. Apalagi di perpustakaan memang tidak boleh berisik juga.”

Perpustakaan, bagi sebagian mahasiswa bukan hanya sekadar tempat mencari referensi. Seringkali perpustakaan juga dapat menjadi ruang sunyi untuk mengasingkan diri dari bisingnya dunia luar, tempatnya menata pikiran, mencari ide, atau sekadar menenangkan diri dari derasnya notifikasi media sosial. “Awalnya ke sini hanya untuk mengerjakan tugas, tetapi lama-lama jadi kebiasaan. Kalau dalam seharian belum mampir ke sini, rasanya seperti ada yang kurang,” ujar Fereel.

Ironisnya, di tengah era digital yang serba cepat ini, budaya membaca dan menulis ini justru kian terpinggirkan. Di dunia akademis, khususnya mahasiswa kerap mengandalkan ringkasan, video singkat di media sosial, atau bahkan bantuan AI untuk memperoleh informasi. Padahal, literasi itu bukan sekadar kemampuan membaca teks saja, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan selektif terhadap informasi yang diterima.

Secara nasional, budaya literasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data dari UNESCO Institute for Statistics mencatat tingkat melek huruf orang dewasa Indonesia mencapai sekitar 96 persen, menunjukkan hampir seluruh penduduk telah mampu membaca. Namun, survei yang dilakukan oleh Central Connecticut State University (CCSU) pada 2016 menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literate behaviour, yakni kebiasaan membaca dan menulis masyarakat.

Sementara itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis oleh OECD menunjukkan skor kemampuan literasi membaca siswa Indonesia hanya sekitar 359 poin, masih jauh di bawah rata-rata global dan termasuk dalam kelompok negara dengan skor terendah. Angka-angka ini menunjukkan suatu paradoks bahwa sebuah bangsa yang telah mampu membaca, tetapi belum menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup.

Dalam ruang akademis seperti kampus, paradoks itu terasa nyata. Banyak mahasiswa kini bukan lagi membaca karena kebutuhan intelektual, melainkan karena kebutuhan tren fear of missing out. Buku kini hanya menjadi simbol tren baru yang difoto dan diunggah ke media sosial, tetapi jarang benar-benar dibaca sampai tuntas “Sekarang banyak yang beli buku hanya untuk tampil keren di story, tetapi sebenarnya itu bisa jadi langkah awal juga buat mulai suka baca,” kata Fereel.

Fenomena ini menunjukkan bahwa minat baca di tengah mahasiswa memang tumbuh, meski telah mengalami pergeseran makna yang dipengaruhi oleh budaya digital yang serba instan. Kini, literasi tak lagi terbatas pada aktivitas membaca buku ataupun menulis saja, melainkan merupakan bagian dari self-development dan ekspresi diri juga. Di sisi lain, tren ini justru membuka peluang untuk menumbuhkan semangat literasi di tengah mahasiswa, walaupun bentuknya mungkin berubah.

Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada konsistensi. Banyak mahasiswa yang memiliki niat membaca, tetapi terhenti di tengah jalan karena distraksi digital yang tiada henti. Perilaku seperti ini menunjukkan bagaimana dunia digital membentuk pola pikir instan dan rasa cepat bosan, bahkan terhadap aktivitas seproduktif membaca. “Kadang udah niat baca, tapi baru dua halaman langsung buka TikTok atau medsos lainnya,” ujar Fereel sambil tertawa kecil.

Dengan adanya pergeseran tren bentuk literasi yang ada saat ini, maka beberapa perpustakaan pun berubaya menghidupkan Kembali atmosfer literasi dengan mulai menyesuaikan diri. Beberapa ruang baca kini dirancang untuk lebih terbuka dan santai, serta spot area yang estetik, termasuk yang ada di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini. Mulai dari beberapa area diskusi yang estetik, tempat baca lesehan yang nyaman, hingga akses e-journal yang makin mudah untuk diakses.

Hari pun mulai menjelang sore, cahaya oranye menembus jendela besar di sisi timur. Beberapa mahasiswa berkemas, sebagian masih tenggelam dalam catatan. Di antara mereka, Fereel menutup bukunya pelan, menyelipkan pembatas halaman, dan tersenyum kecil. “Terkadang kalau berada di perpustakaan, suka ada inspirasi yang tiba-tiba muncul yang membuat kita jadi lebih tumbuh dan berkembang,” ucapnya.

Di tengah arus digitalisasi yang serba cepat ini, kebiasaan literasi sederhana seperti membaca buku di perpustakaan ini barangkali dapat menjadi letak harapan baru literasi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Di tengah hiruk pikuk ini, dunia digital tidak selalu menjadi musuh literasi, tetapi bisa menjadi mitra jika dimanfaatkan dengan bijak.

Berbagai platform digital membuka akses tanpa batas terhadap informasi dan pengetahuan, namun kemudahan itu harus disertai dengan kemampuan memilih juga mencerna. Karena makna literasi di era digital saat ini, bukan lagi soal seberapa banyak halaman buku yang sudah dituntaskan, melainkan seberapa dalam seseorang memahami makna yang terdapat dalam bacaannya. (*)