AYOBANDUNG.ID - Di kaki Gunung Tampomas yang diselimuti kabut pagi, pernah berdiri sebuah kerajaan kecil yang kelak mengklaim diri sebagai pewaris terakhir Pajajaran. Namanya Sumedang Larang. Ia lahir dari rahim Tembong Agung, sebuah kerajaan yang tumbuh di tepi sungai, di antara ladang padi dan hutan lebat, sekitar abad ke-15.

Risalah Peneliti Balai Pelestarian Sejarah Bandung, Euis Thresnawaty yang terbit di Jurnal Patanjala yang terbit Maret 2011 mencatat cikal bakal kerajaan ini dimulai dari seorang tokoh bernama Prabu Guru Aji Putih, keturunan langsung dari garis Galuh. Ia adalah putra Aria Bimaraksa atau Resi Agung, cucu dari Wretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh.

Kisah bermula ketika Galuh dilanda perebutan tahta. Purbasora terbunuh oleh Sanjaya, dan keluarga besar Wretikandayun tercerai-berai. Aria Bimaraksa, yang menjadi target Sanjaya, melarikan diri ke Leuwihideung bersama keluarganya. Di tepian Sungai Cimanuk, ia menebang hutan, membuka sawah, dan mendirikan sebuah padepokan yang disebut Tembong Agung.

Dari padepokan sunyi itulah kelak lahir kehidupan baru di lembah-lembah Sumedang. Para murid datang menimba ilmu, bertani, sekaligus mempelajari ajaran keagamaan Sunda. Perlahan, dusun-dusun di sekitar Leuwihideung tumbuh menjadi wilayah yang terorganisasi. Ketika putranya, Prabu Guru Aji Putih, mewarisi kepemimpinan, padepokan berubah menjadi pusat kekuasaan yang lebih besar.

Baca Juga: Sejarah Tahu Sumedang, Warisan Cita Rasa Tionghoa hingga Era Cisumdawu

Guru Aji Putih menikah dengan Dewi Nawangwulan, dan dari perkawinan itu lahir empat anak: Batara Kusumah atau Prabu Tajimalela, Sakawayana, Haris Darma, dan Jagat Buana. Ketika Prabu Guru Aji Putih wafat, kepemimpinan berpindah kepada putra sulungnya, Batara Tuntang Buana yang kelak dikenal sebagai Prabu Tajimalela, raja pertama Kerajaan Sumedang Larang.

Berdasarkan tradisi lisan yang hidup di masyarakat, Tajimalela adalah seorang pertapa dan pengelana. Ia mencari “elmu Kasumedangan”, sebuah pengetahuan spiritual yang diyakini menghubungkan manusia dengan Sang Hyang Murbawisesa. Dalam pengembaraannya, ia menyinggahi Gunung Merak, Gunung Pulosari, hingga Gunung Lingga.

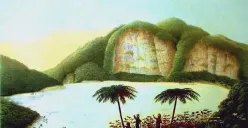

Di Gunung Mandalasakti, sekarang wilayah Situraja, ia bertapa hingga gunung itu disebut Gunung Simpay, karena konon sempat terbelah dan disatukan kembali oleh kekuatan batin Tajimalela. Dari tempat itulah ia memutuskan mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Sumedang Larang.

Sejarah ihwal nama “Sumedang” diyakini berasal dari ucapannya saat langit tiba-tiba memancarkan cahaya aneh seperti selendang bercahaya selama tiga hari tiga malam: “Ingsun medal, ingsun madangan,” yang berarti “Aku lahir, aku menerangi.” Dari kalimat itulah muncul kata Sumedang, dan kerajaan itu diberi gelar lengkap Sumedang Larang—tanah yang indah dan tiada banding.

Prabu Tajimalela menjadi raja pertama, dan setelahnya tahta diwariskan kepada keturunannya. Dari garis inilah kerajaan kecil di lembah Cimanuk berkembang menjadi kekuatan penting di Tatar Sunda bagian timur.

Setelah Tajimalela, tahta sempat berpindah ke Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Mereka adalah generasi yang lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan rohani daripada politik. Bahkan, kisah Babad Layang Darmaraja menyebut keduanya sempat menolak tahta dan lebih memilih bertapa di gunung.

Pusat kerajaan lalu berpindah ke Ciguling, dan diteruskan oleh para raja seperti Sunan Pagulingan, Sunan Guling, dan Sunan Tuakan. Dari generasi inilah muncul tokoh perempuan kuat bernama Nyi Mas Ratu Patuakan, putri Sunan Tuakan, yang menikah dengan penguasa Talaga, Sunan Corenda.

Putri mereka, Nyi Mas Ratu Inten Dewata, naik tahta dengan gelar Ratu Pucuk Umun, dan menjadi simbol penting transisi Sumedang Larang dari kerajaan agraris ke kerajaan bercorak Islam.

Baca Juga: Jejak Sejarah Gempa Besar di Sesar Lembang, dari Zaman Es hingga Kerajaan Pajajaran

Ratu Pucuk Umun, Pangeran Santri, dan Warisan Pajajaran

Pada masa Ratu Pucuk Umun, sekitar awal abad ke-16, Islam mulai masuk ke Sumedang. Agama baru itu datang lewat seorang bangsawan dari Cirebon, Pangeran Santri, cucu Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Ia datang sebagai ulama sekaligus calon suami sang ratu.

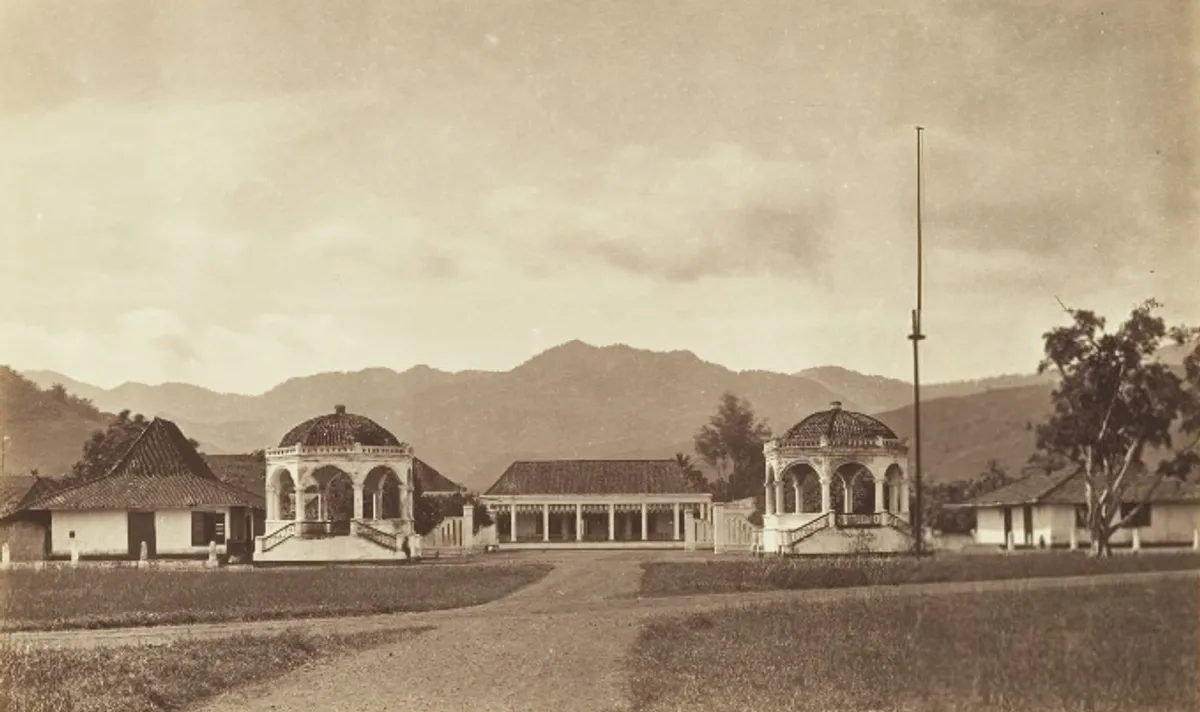

Pangeran Santri adalah putra Pangeran Palakaran, ulama asal Palembang yang pernah berguru kepada Sunan Gunung Jati. Setelah menikah dengan Ratu Pucuk Umun, ia menetap di Sumedang dan mulai membangun Kutamaya, ibu kota baru kerajaan. Dari sinilah Sumedang Larang memasuki babak Islamisasi.

Ratu Pucuk Umun tetap menjadi kepala pemerintahan, sedangkan Pangeran Santri berperan sebagai penasehat dan penyebar agama. Ketika Pangeran Santri wafat sekitar tahun 1578, ia dimakamkan di Gunung Ciung. Dari perkawinan mereka lahir enam anak, dan yang tertua, Raden Angkawijaya, kelak naik tahta dengan gelar Prabu Geusan Ulun.

Runtuhnya Pajajaran memberi ruang bagi Sumedang Larang untuk naik menjadi kerajaan mandiri. Tahun 1579, pasukan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf menaklukkan Pakuan Pajajaran. Raja terakhir, Prabu Suryakancana, melarikan diri ke Gunung Pulasari. Keruntuhan itu dikenal dalam sejarah sebagai “Burak Pajajaran”—hilangnya pusat kekuasaan Sunda tanpa sisa.

Ketika Pajajaran runtuh, Ratu Pucuk Umun sudah menegakkan kedaulatan Sumedang Larang secara de facto. Maka, ketika Prabu Geusan Ulun naik tahta pada 1580, ia langsung memproklamirkan Sumedang Larang sebagai penerus sah Kerajaan Sunda Pajajaran.

Ia dinobatkan pada hari Jumat Legi, 10 Syawal 988 H (18 November 1580), bertepatan dengan suasana lebaran. Upacara penobatan itu dianggap sebagai semacam “proklamasi kemerdekaan” Sumedang Larang. Sejak saat itu, Prabu Geusan Ulun menggelari dirinya Nalendra atau penguasa penuh.

Baca Juga: Sejarah Panjang Berdirinya Sumedang, dari Tanah Kerajaan Suda hingga jadi Kabupaten Republik

Konon, setelah Pajajaran tumbang, empat orang Kandaga Lante yangmerupakan pejabat tinggi kerajaan lama, datang membawa mahkota Binokasih, lambang kebesaran raja-raja Sunda. Mereka adalah Sang Hyang Hawu, Batara Dipati Wiradijaya, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana.

Kmudian mereka menyerahkan mahkota emas itu kepada Prabu Geusan Ulun sebagai tanda bahwa hanya Sumedang Larang yang berhak mewarisi legitimasi Pajajaran. Di tangan Geusan Ulun, Sumedang bukan lagi kerajaan kecil di lembah Cimanuk, melainkan pewaris sah tanah Sunda.

Tapi, sejarah jarang berpihak lama pada satu kerajaan. Meski mengklaim wilayah hingga Cipamali di timur dan Cisadane di barat, kekuasaan nyata Sumedang Larang jauh lebih kecil. Wilayah pesisir telah dikuasai Banten, sementara Cirebon berdiri sebagai kerajaan merdeka, dan Galuh masuk ke pengaruh Mataram Islam pada akhir abad ke-16.

Kendati demikian, masa pemerintahan Prabu Geusan Ulun dianggap sebagai puncak kejayaan Sumedang Larang. Ia menata pemerintahan dengan 44 penguasa daerah di bawahnya, terdiri dari 26 kandaga lante dan 18 umbul. Ibu kota Kutamaya ramai, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Di sanalah sisa-sisa aristokrasi Pajajaran menata hidup baru.

Di abad ke-17, pengaruh Mataram Islam dari Jawa Tengah mulai merambah ke barat. Prabu Geusan Ulun wafat pada 1608, dan takhta Sumedang Larang perlahan berubah status dari kerajaan merdeka menjadi bawahan Mataram.

Walaupun kekuasaan politiknya surut, warisan budaya Sumedang Larang tetap hidup. Mahkota Binokasih, yang pernah menjadi simbol kebesaran raja Pajajaran, kini disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang, menjadi saksi sunyi kebesaran yang telah lewat.

Sumedang Larang memang tak lagi berdaulat. Tapi dari padepokan kecil di tepi Cimanuk hingga mengibarkan panji pewaris Pajajaran, kerajaan ini mencatat kisahnya sendiri dalam sejarah Tatar Sunda, kisah tentang pelarian yang membangun kerajaan, pertapa yang menjadi raja, dan perempuan yang memimpin negeri di tengah peralihan zaman.