AYOBANDUNG.ID - Di sudut-sudut kota lama, dari Glodok di Jakarta hingga Pasar Baru di Bandung, berdiri bangunan-bangunan tua bergaya arsitektur campuran Eropa dan Tiongkok. Di balik warung bakmi dan toko emas, tersimpan jejak panjang sejarah yang tidak sepenuhnya damai. Pecinan, kawasan khas etnis Tionghoa, adalah produk kolonialisme yang dibalut pengawasan dan pembatasan.

Walaupun orang Tionghoa telah menetap di Asia Tenggara sejak lama, pembentukan masyarakat mereka sebagai sebuah struktur sosial yang terlihat jelas baru menguat saat kedatangan kolonial Belanda.

Sejarawan Universitas Padjadjaran, Tanti Restiasih Skober, menyatakan mayoritas imigran Tionghoa yang datang ke Nusantara sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19 berasal dari suku Hokkian—suku pelaut yang berasal dari Provinsi Fukien bagian selatan. Wilayah itu dikenal sebagai salah satu pusat tumbuhnya jaringan dagang Tionghoa di Asia.

Kelompok Hokkian ini umumnya tinggal di wilayah Indonesia bagian timur dan pantai barat Sumatera. Sedangkan di Jawa Barat, etnis Tionghoa yang paling dominan justru berasal dari suku Hakka. Mereka bukan suku pelaut, dan datang ke Nusantara bukan karena hasrat dagang, tetapi karena terdesak kebutuhan hidup.

“Bukan orang yang kaya, atau orang-orang China yang mapan,” kata Tanti. Karena itulah, mereka tersebar dan menetap di daerah-daerah pedalaman, termasuk di Bandung dan sekitarnya.

Baca Juga: Hikayat Sunda Empire, Kekaisaran Pewaris Tahta Julius Caesar dari Kota Kembang

Tapi, keterpencilan dan kemiskinan tak membuat mereka bebas dari perhatian kolonial. Justru sebaliknya. Tragedi pembantaian massal etnis Tionghoa di Batavia pada 1740—yang dikenal sebagai Geger Pacinan—mengubah wajah perkampungan Tionghoa di Hindia Belanda. Peristiwa ini memicu perubahan besar dalam kebijakan pemerintah kolonial.

Pasca-pembantaian, pemerintah Belanda menetapkan aturan baru: orang Tionghoa hanya boleh tinggal di wilayah tertentu. Kawasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Pecinan. Di sana, komunitas Tionghoa hidup dalam pengawasan ketat, lengkap dengan struktur administratif seperti mayor dan letnan Tionghoa yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial.

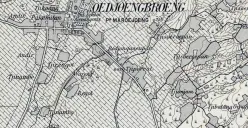

Di Bandung sendiri, perkampungan Tionghoa sudah tercatat sejak tahun 1810. Pecinan tidak hanya muncul di kota ini, tetapi juga di sejumlah kota di wilayah Priangan seperti Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Galuh. Awalnya, komunitas Tionghoa di Bandung bermukim di kawasan Banceuy. Namun, karena jumlah mereka bertambah, pemerintah kolonial menyediakan area baru di barat kota, yang kini dikenal sebagai Pasar Baru.

Tapi, kehidupan di Pecinan bukan tanpa batasan. Sebaliknya, Pecinan justru menjadi simbol pembatasan itu sendiri. Orang-orang Tionghoa tidak hanya diwajibkan tinggal di wilayah tertentu, tetapi juga aktivitas ekonomi mereka dibatasi dengan tegas.

Ketetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 6 Juli 1820, nomor 23, menyebut bahwa orang Tionghoa yang belum mengantongi izin resmi di wilayah Karesidenan Priangan harus menghentikan usahanya. Bahkan jumlah gerobak dagang yang boleh mereka gunakan pun dibatasi.

Pembatasan itu tak hanya berlaku untuk orang Tionghoa. Orang Arab pun turut merasakan tekanan yang sama. Namun, Tanti menegaskan, jika pun ada privilese dari pemerintah kolonial kepada kelompok asing tertentu, itu tidak terjadi di Bandung. Justru, etnis Tionghoa kerap menjadi sasaran pembatasan yang paling ketat.

Pers kolonial kala itu juga mencatat ketegangan antara komunitas Tionghoa dan kelompok Eropa. Sebuah artikel di harian Sin Bin yang terbit pada 15 Juli 1925, menampilkan ketidakharmonisan relasi tersebut secara gamblang. Pemerintah kolonial bahkan menerapkan kebijakan anti-rentenir yang menargetkan saudagar-saudagar Tionghoa yang meraih keuntungan dari usaha peminjaman uang.

Baca Juga: Jejak Samar Sejarah Pecinan Bandung, dari Chineesche Kamp ke Ruko Klasik Pasar Baru

Soal kebersihan pun menjadi alat kontrol. Pecinan di Bandung yang berada dekat pasar digambarkan sebagai kawasan kumuh, dan restoran-restoran Tionghoa dianggap jorok. Maka, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan kebersihan khusus untuk restoran China. “Pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat kebijakan yang kaku,” ujar Tanti, “dengan aturan untuk membersihkan restoran-restoran China.”

Semua pembatasan itu, baik melalui peraturan tempat tinggal, kebijakan ekonomi, hingga kebersihan, menunjukkan satu hal: ruang gerak orang Tionghoa sejak masa kolonial telah dikurung dalam sistem.

“Dengan diciptakannya Pecinan saja menandakan sudah adanya pembatasan ruang gerak,” kata Tanti, menegaskan makna simbolik sekaligus politis dari keberadaan perkampungan itu.

Pecinan bukan perkampungan biasa. Ia bukan hasil pilihan komunitas, melainkan produk kebijakan diskriminatif yang membatasi, mengawasi, dan memisahkan. Di balik warna merah lampion dan hiruk pikuk pasar malam, ada sejarah panjang tentang segregasi yang dibalut kata ‘tertib’ oleh penguasa kolonial.

Dan kini, meski zaman telah berubah, jejak pembatasan itu masih bisa dirasakan, dalam bentuk stereotip, jarak sosial, atau kebijakan kota yang tak sepenuhnya inklusif. Pecinan bukan hanya warisan budaya, melainkan juga pengingat bahwa ruang dan identitas bisa dipaksa, dikotakkan, bahkan dikunci dengan nama peraturan.