AYOBANDUNG.ID — Di balik deretan ruko tua yang menjepit jalanan sempit di sekitar Pasar Baru, ada jejak yang tak lekang oleh zaman: jejak komunitas Tionghoa yang pernah menjadi denyut nadi awal pertumbuhan kota Bandung. Tapi jejak itu kini nyaris hilang ditelan papan reklame, kemacetan, dan gentrifikasi.

Tak seperti Semarang yang punya Pecinan mentereng lengkap dengan gapura merah menyala dan arsitektur seragam, kawasan pecinan di Bandung lebih samar, lebih kabur, seperti kenangan lama yang ditelan gerobak nasi goreng dan baliho diskon kosmetik.

Dulu, sekitar awal abad ke-19, kehadiran warga Tionghoa di Bandung bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Mereka masuk atas perintah langsung Herman Willem Daendels. Dalam konteks pertahanan dan kepentingan ekonomi kolonial, Daendels tidak hanya membangun Groote Postweg, tapi juga menetapkan kawasan hunian khusus untuk etnis Tionghoa.

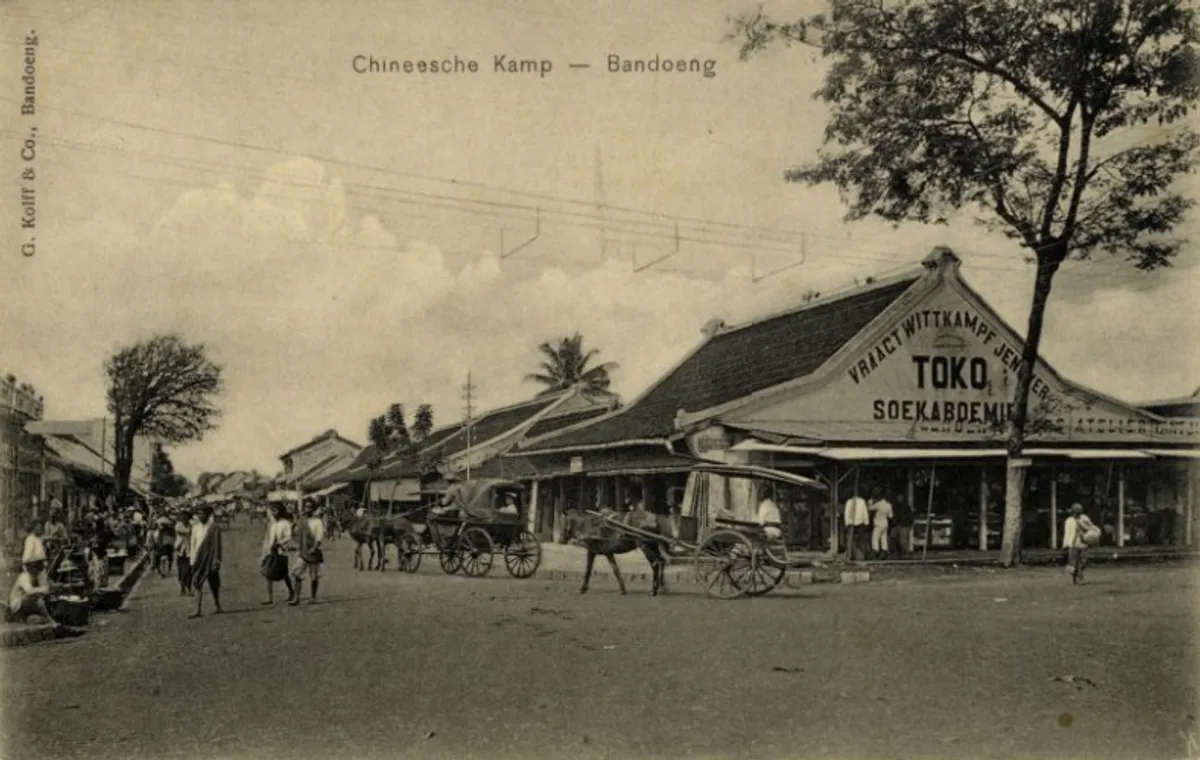

“Daendels memerintahkan agar mulai dibangun wijk khusus hunian Tionghoa, Chineesche kamp,” tulis peneliti sejarah Tionghoa Universitas Maranatha, Sugiri Kustedja dalam risalahnya Jejak Komunitas Tionghoa dan Perkembangan Kota Bandung (2012).

Chineesche kamp, atau kampung China, dibentuk secara resmi lewat besluit (keputusan) tanggal 9 Juni 1810. Tujuannya tak lain untuk memberdayakan lahan kosong dan menggiatkan perdagangan. Tapi lokasi pasti kampung ini di Bandung tak pernah benar-benar jelas. Mengitip Haryoto Kunto dalam Semerbak Bunga di Bandung Raya (1986) menyebutkan, Profesor Dr. E.C. Godee Molsbergen adalah seorang sejarawan yang pernah menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Hindia Belanda (Landsarchief) memperkirakan pasar pertama dibangun tahun 1812 di kampung Ciguriang, belakang Kepatihan sekarang.

Baca Juga: Hikayat TPU Cikadut, Kuburan China Terluas di Bandung yang Penuh Cerita

Kawasan pecinan ini berbeda dari kota-kota pesisir seperti Semarang atau Surabaya. Bandung saat itu justru tertutup bagi pendatang. Larangan keras diberlakukan sejak zaman VOC. Baru setelah tahun 1852, keresidenan Priangan dinyatakan terbuka. Itu pun setelah sebelumnya sempat dilarang keras bagi bangsa Belanda, Eropa, dan asing lain untuk berdagang di Priangan. Tujuannya? Agar perdagangan kopi tetap dipegang oleh pemerintah kolonial. Semua demi kopi. Bahkan larangan penjualan tanah dari pribumi ke warga Tionghoa pun sempat diberlakukan dari tahun 1875, seturut Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (1984).

"Peraturan ini di kemudian hari digantikan oleh peraturan agraria nasional pada masa pemerintahan Soeharto," tulsi Sugiri.

Walau begitu, etnis Tionghoa tetap bertahan dan berkembang. Mereka tak hanya berdagang, tapi membentuk lanskap kota dengan cara yang khas. “Hunian bagi komunitas etnis Tionghoa yang intens demikian berakibat membentuk lingkungan khusus bercirikan typo-morphological patrimonial,” tulis Sugiri. Rumah-rumah petak berjejer, fasadnya bisa dibuka-tutup untuk berdagang, dengan klenteng berdiri tak jauh dari situ sebagai penanda spiritual dan identitas kolektif. Di sinilah ruko lahir, sebelum jadi istilah populer properti masa kini.

Tak bisa dimungkiri, simpul-simpul kota Bandung awal dibentuk dari denyut perdagangan. Dan warga Tionghoa ada di jantung itu. Mereka tinggal dekat pasar, stasiun, dan jalan utama. Mereka tidak tinggal di pinggiran, tapi di tengah. Bahkan pembangunan rel kereta api antara Batavia hingga Cicalengka yang dimulai 1879 juga melibatkan banyak tenaga kerja Tionghoa.

Bandung tumbuh. Residen pindah dari Cianjur ke Bandung, pusat-pusat militer dan industri masuk. Kota ini menjadi ibukota keresidenan dan pelan-pelan menjadi magnet. Tahun 1894 Balai Besar Kereta Api pindah ke Bandung. Tahun 1898 giliran pabrik mesiu dan ACW menyusul. Semuanya menambah denyut kota yang membuat rumah-rumah petak Tionghoa makin lekat dengan kegiatan ekonomi dan logistik.

Pecinan Bandung bukan hanya sekadar kampung tua, tapi bagian dari arsitektur sosial kota. Namun setelah masa Jepang dan kemerdekaan, batas-batas kawasan Tionghoa makin kabur. Gentrifikasi, modernisasi, dan ketegangan politik membuat kawasan itu seperti ditelan zaman. Kini hanya tersisa klenteng, rumah toko tua, dan segelintir warung mi yang mempertahankan aroma masa lalu.

Baca Juga: Hikayat Pasar Baru Bandung, Bermula dari Kerusuhan Ciguriang 1842

Jejaknya masih ada di Ciguriang, di sudut Pasar Baru, atau mungkin di balik lemari tua warung kelontong. Tapi seperti dikatakan Sugiri, pecinan Bandung memang hanya punya sejarah yang singkat. “Dengan demikian, daerah pecinan di Bandung hanya mempunyai sejarah yang singkat sampai saat Jepang masuk yang dilanjutkan dengan kemerdekaan Indonesia, batasan daerah pecinan menjadi tersamar dan tidak terlalu tegas.”

Bandung hari ini tak punya gapura pecinan seperti kota lain. Tapi jejaknya tetap ada. Terpahat dalam denah lama, dalam ruko-ruko tua, dan dalam cerita-cerita diam dari bangunan yang enggan bicara. Kota ini tumbuh dari jalan-jalan yang dibangun paksa dan dihidupkan oleh mereka yang dulu justru dibatasi. Ironi yang, seperti sejarah, terlalu sering diabaikan.