AYOBANDUNG.ID - Di Lembang, sapi perah dan susu murni sudah jadi bagian dari sejarah panjang. Dulu, kawasan ini jadi dapurnya Hindia Belanda untuk urusan peternakan, perkebunan, juga tempat ngadem buat orang Eropa yang kepanasan di Batavia.

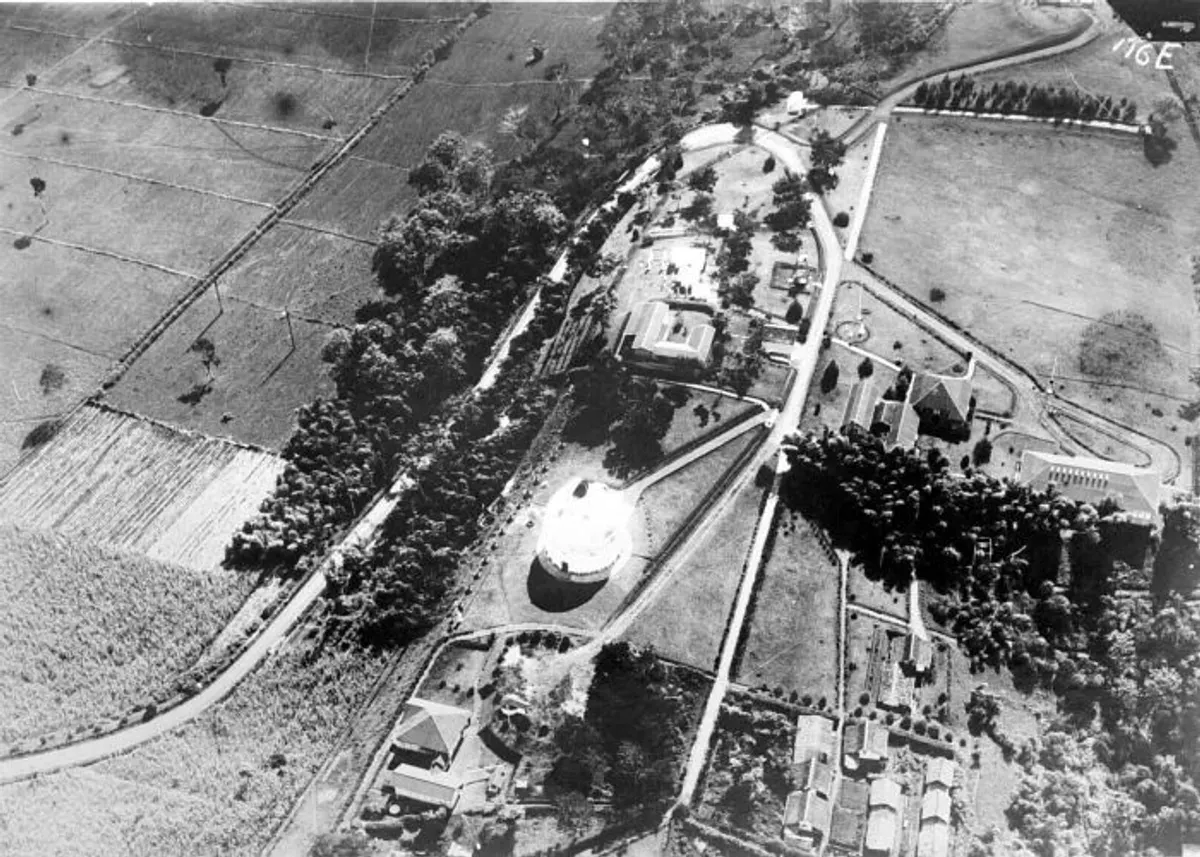

Tapi Lembang bukan sekadar tempat istirahat kolonial yang beraroma eukaliptus, dia juga tempat lahirnya ilmu pengetahuan. Observatorium Bosscha berdiri di sini sejak 1923, sebagai simbol bahwa langit Lembang cukup terang buat para astronom, meski sekarang makin kabur oleh lampu-lampu vila.

Tapi satu hal yang belum berubah sejak masa kolonial sampai sekarang: akses ke Lembang itu... bikin ngelus dada. Dulu pedati dan delman ngos-ngosan, sekarang mobil dan motor juga tak kalah merintih. Macet jadi langganan, apalagi di akhir pekan.

Lucunya, dari era Belanda sampai zaman now dengan teknologi serba canggih, Lembang tetap susah dicapai dengan mulus. Jalanan sempit, tanjakan curam, dan proyek infrastruktur yang lebih sering jadi wacana ketimbang kenyataan.

Wacana Bikin Rel ke Lembang Gagal Berulang Kali

Pada dasarnya, Belanda bukan bangsa yang suka macet. Mereka suka segalanya terjadwal, tepat waktu, dan bergerak di atas rel. Maka tak heran, begitu melihat hasil bumi Lembang melimpah, mereka langsung berpikir, “Kenapa nggak kita bikin rel sekalian ke atas?”

Sejarah Kereta Api di Priangan (2017) karya Agus Mulyana menyebut racana pembangunan jalur kereta ke Lembang pertama kali muncul tahun 1883. Waktu itu, seorang pengusaha bernama N.H. Niertrasz mengajukan konsesi ke pemerintah kolonial untuk membangun rel dari Lembang ke Bandung, diteruskan ke Cikalong. Lengkap dengan cabang ke Banjaran lewat Kopo sampai Cisondari. Sungguh visi yang besar.

Tapi pemerintah bilang: tidak. Alasannya? Tak dijelaskan secara detil, tapi boleh jadi mereka sadar medan ke Lembang bukan buat rel. Niertrasz tak menyerah. Tahun 1884, dia coba lagi lewat J.B. Hubenet. Tapi tetap ditolak. Belanda memang keras kalau urusan tanjakan.

Lalu tahun 1898, muncul nama baru: W.H.J. Keuchenius. Dia ajukan rute dari stasiun Staatsspoorwegen (SS) Bandung ke Lembang lewat Cihideung. Tapi sekali lagi, jawaban dari Batavia adalah: tidak. Jalurnya terlalu berat dan mahal, katanya.

Tahun 1910, muncul lagi pengusaha dengan nama megah: R.P.F. Hagenaar. Ia dapat konsesi untuk rute Bandung–Lembang, dan juga Ciparay–Pacet. Tapi entah kenapa, hanya yang ke Pacet yang disetujui. Lembang? Kembali dicoret dari daftar prioritas. Dua tahun kemudian, konsesi itu dicabut. Hagenaar dianggap tidak mampu merealisasikan rencananya.

Karen aitu sejak 1915, Belanda akhirnya menyerah. Mereka fokus membangun jalur ke Selatan Bandung: Bandung–Banjaran dan Citeureup–Majalaya. Dua rute itu dikerjakan oleh SS dengan anggaran f1.385.000. Sementara Lembang dibiarkan tetap menjadi tanjakan misterius yang hanya bisa dijangkau oleh kendaraan beroda, bukan rel besi.

Lembang memang tak sempat dilintasi kereta api, tapi jangan salah, wilayah ini pernah jadi bagian dari jaringan penerbangan Hindia Belanda. Tepatnya di Desa Cibogo, dibangunlah landasan pacu darurat bernama Noodlanding Terreinen Tjibogo. Namanya agak sulit diucapkan, tapi fungsinya jelas: tempat darurat buat mendarat kalau pesawat kehabisan bensin atau cuaca buruk menggagalkan misi.

Baca Juga: Sejarah Terowongan Kereta Sasaksaat, Tertua dan Terpanjang di Indonesia

Berdasarkan dokumen yang dirilis Departemen Perusahaan Pemerintah Hindia Belanda sekitar 1931, lapangan ini berada di ketinggian 1.175 meter dpl, panjangnya 500 meter dan lebar 125 meter. Tak besar, tapi cukup buat pesawat militer zaman itu. “Noodlanding Terreinen Tjibogo memiliki dimensi medan rumput yang sangat bagus, kondisi daerah sekitar area miring,” tulis laporan itu.

Landasan ini bukan satu-satunya. Hindia Belanda kala itu sudah membuat empat bandara utama di Kalijati, Cililitan, Andir (Bandung), dan Semarang. Sementara untuk lapangan pacu darurat, ada 29 lokasi tersebar di seluruh Jawa: dari Cimahi, Cileunca, hingga Pameungpeuk. Tapi Cibogo Lembang cukup istimewa karena posisinya yang tinggi dan dekat pusat sains: Observatorium Bosscha.

Kenapa Belanda bisa bikin lapangan pacu di tempat yang medannya susah, tapi tak bisa bikin rel ke Lembang? Mungkin karena pesawat bisa terbang, dan rel butuh landai. Atau mungkin karena pilot lebih pemberani dari masinis.

Wacana Tol Pasteur-Lembang

Puluhan tahun sejak Belanda angkat tangan, Lembang masih berkutat pada masalah yang sama: akses yang sulit. Setiap akhir pekan, ribuan kendaraan merayap dari Bandung ke arah utara. Dari Jalan Setiabudi sampai Lembang, jalan jadi parkiran massal. Tukang tahu susu senang, tapi pengendara sering putus asa.

Karena itu, muncul lagi wacana pembangunan infrastruktur: jalan tol dari Pasteur ke Lembang. Yang mewacanakan bukan sembarang orang. Adalah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang terkenal dengan gaya blusukannya.

“Pasteur–Lembang saya rencana bikin tol. Bisa dari Pasteur atau sebelum Pasteur, yang penting kecamatan Pasteur terurai selesai. Artinya, mereka yang bertujuan ke Lembang gak usah lewat Pasteur,” kata Dedi.

Sah-sah saja. Tapi reaksi publik terbagi. Ada yang antusias, berharap tol ini bisa menyelamatkan mereka dari kemacetan abadi. Ada pula yang skeptis, menyebut proyek ini hanya akan memindahkan titik macet ke tempat lain. Apalagi jika melihat rekam jejak pembangunan infrastruktur yang sering macet duluan sebelum jadi.

Belum lagi soal dampak ekonomi. Jalan tol privat biasanya lebih menguntungkan investor ketimbang rakyat kecil. Warung makan di jalur arteri bisa sepi, tukang oleh-oleh kehilangan pembeli, dan sopir angkot makin gigit jari.

Yang juga patut dicatat: Lembang bukan kawasan kosong. Ia berada di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang punya status konservasi. Membuka jalan tol berarti membuka peluang rusaknya kawasan resapan air, memperbesar risiko longsor dan banjir ke Bandung bagian bawah. Alam bisa balas dendam kalau kita terlalu rakus membuka lahan.

Baca Juga: Salah Hari Ulang Tahun, Kota Bandung jadi Korban Prank Kolonial Terpanjang

Dari ambisi rel kolonial hingga tol modern, satu hal yang tak berubah: Lembang tetap memesona dan tetap sulit dijangkau. Mungkin ini cara alam menjaga kemurniannya. Tempat yang terlalu mudah dicapai, biasanya cepat rusak. Lembang seperti perempuan cantik yang terlalu sering dipuji tapi jarang benar-benar dipahami.

Zaman boleh berganti. Delman diganti motor, pedati berganti mobil pribadi, dan pesawat kini cuma dilihat di langit. Tapi akses ke Lembang tetap membuat orang berspekulasi, bermimpi, dan mengajukan proposal, dari Niertrasz, Hagenaar, hingga Dedi Mulyadi.

Sangat boleh jadi nanti akan ada lagi yang mengajukan kereta gantung atau hyperloop ke Lembang. Tapi sejarah mengajarkan: keinginan besar harus ditopang oleh kerja keras dan peta yang realistis. Kalau tidak, ia hanya akan jadi satu halaman lagi di tumpukan wacana yang tak pernah sampai.