Untuk mengabadikan ingatan masyarakat akan peristiwa alam, atau tentang keragaman bumi, keragaman hayati, dan keragaman budaya yang ada dan terjadi di lingkungan masyarakat di Tatar Sunda, oleh warganya, atau oleh orang yang mempunyai otoritas dalam kehidupan bermasyarakat, peristiwa alam itu dilekatkan menjadi nama geografis.

Misalnya, ketika ada longsor besar yang terjadi di lereng gunung, maka persistiwa itu diabadikan menjadi penanda kawasan, menjadi pengingat, dinamailah Gunung Urug. Ketika ada kawasan yang bergerak menurun, lalu ambles secara luas, dinamailah tempat itu Lemahneundeut. Ketika di suatu tempat terjadi gempa bumi yang membuat penduduk di sana merasa pusing seperti diputar-putar, dinamailah tempat itu Muril.

Keadaan dan peristiwa alam yang terjadi, yang dilakoninya, ada yang merangkainya menjadi kisah yang dipertalikan dengan tokoh-tokoh imajiner yang berpengaruh dalam pikiran bawah sadar masyarakat. Lalu disampaikan secara lisan, diceritakan dalam cerita pantun yang dikisahkan dan dilantunkan dalam acara selamatan yang berhubungan siklus hidup seseorang. Seperti geomitologi Sang Kuriang – Dayang Sumbi, Situ Bagendit, Gunung Guntur, dll. Ada pula tokoh yang mencatat semua kisah perjalanannya, seperti yang dilakukan oleh Bujangga Manik.

Begitu pun dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di lereng utara Gunung Salak pada tahun 1699. Dampaknya sangat luas di sepanjang aliran sungai dan anak-anak sungainya. Goyangan gempabumi itu telah membuat lereng gunung menjadi rapuh kemudian runtuh. Dari ketinggian +900 meter dpl, dinding gunung ambrol, materialnya runtuh meluncur ke lembah-lembah yang berlimpah air.

Peristiwa gempa bumi dahsyat yang merobohkan dinding gunung itu diingat dan dikenang oleh masyarakat saat itu, lalu diceritakan kembali dalam perhelatan syukuran yang khas, yang disebut pantun. Inotji Hajatullah menulis penggalan pantun itu dalam tulisannya di majalah berbahasa Sunda Balébat nomor 15 tahun 2010. Pada halaman 33, penggalan pantun Disaeurna Talaga Rancamaya: “Baheula mah Gunung Salak tara eureun ngelun bae di puncakna. Tapi harita mah, laju bae ngadadak eureun ngebulna. Kawahna ngadadak ngaguruh mani eundeur, lamping-lampingna loba nu arurug. Ti suku gunung terus ka jauh, taneuh ngariyeg deui ngariyeg deui. Ngariyegna, ngariyegna lila. Jagad sakalereun Gunung Salak dioyag-oyag lini gede nu terus noron ririntakan”.

Zaman dulu, Gunung Salak tidak pernah berhenti mengepulkan asap dari puncaknya. Tapi, pada waktu itu, bubungan asap mendadak berhenti. Kawahnya bergemuruh sampai bergetar. Lereng-lereng gunung banyak yang urug (longsor). Dari kaki gunung sampai jauh, tanah bergoyang lagi dan bergoyang lagi. Bergoyangnya, bergoyangnya lama. Begitu pun kawasan di utara Gunung Salak, digoyang-goyang gempa besar terus beruntun.

Saleh Danasasmita (1983) mengutip laporan Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 karya Mr JA Van Der Chijs (1886), “Dataran tinggi antara Batavia dengan Ci Sadane, di belakang bekas keraton raja-raja Jakarta yang disebut Pakuan, yang asalnya berupa hutan besar, setelah terjadi gempa bumi, berubah menjadi lapangan luas dan terbuka, tanpa pepohonan sama sekali.

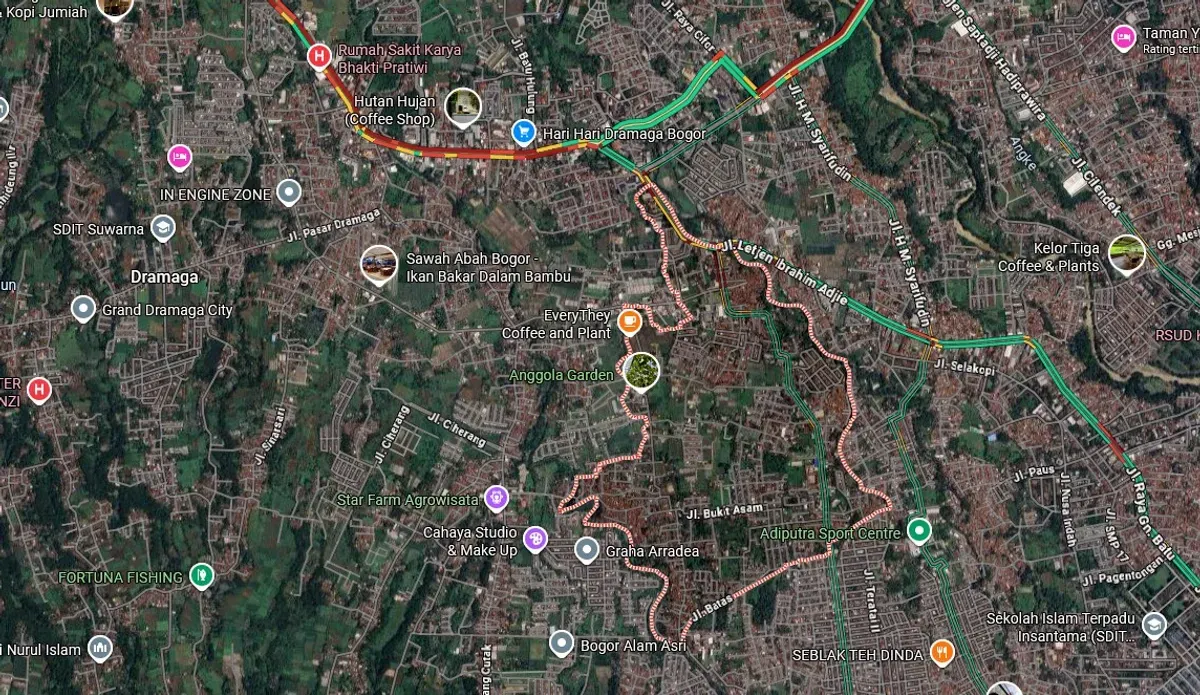

Setelah dinding gunung itu ambrol ke lembah, menimbun anak-anak sungai, tanah vulkanik yang gembur itu langsung bercampur air, menjadi bubur tanah yang meluncur di anak-anak sungai, kemudian mengalir deras di sungai yang lebih besar. Perjalanan aliran lumpur yang berupa campuran abu, pasir, kerikil, kerekal, dan bebatuan yang lebih besar, akhirnya daya luncurnya mengecil, terutama di ketinggian +150 m dpl sampai 200 m dpl. Di Kawasan ini, sebagian material longsorannya mengendap sangat tebal, seperti di sebelah barat Ci Apus, di sebelah timur Ci Sindangbarang, yang sekarang dicirikan di utaranya ada jalan berarah barat – timur, yaitu jalan antara Ciampea dan Dramaga. Batang-batang pohon yang terbawa longsor hanyut di sungai hingga ke hilir.

Masyarakat saat itu menyebutnya endapan pasir halus itu ladu. Makanya, di Jawa Barat ada dodol berbahan dasar tepung ketan dan gula merah, namanua ladu. Setelah teraduk bagus, dibentuk menjadi segitiga sama sisi, yang panjangnya sekitar satu jengkal orang dewasa. Dodol ini dinamai ladu, karena bagian luarnya ditaburi tepung sangrai putih dengan ukuran butir agak kasar. Sehingga ketika dimakan, tepung sangrai terasa sedikit keras, tapi mudah melunak, seolah pasir.

Endapan pasir luapan dari aliran Ci Apus dan Ci Sindangbarang itu oleh masyarakatnya disebut ladu. Ada juga endapan pasir berwarna kopi kemerahan, seperti dodol ladu. Boleh jadi, inspirasi dari wujud alam berupa pasir itulah nama laladon itu berasal. Laladon itu semula dari kata la-la-du-an. Gabungan dua huruf u-a, oleh masyarakat dilafalkan o, sehingga kata la-la-du-an menjadi la-la-don.

Baca Juga: Toponimi Kampung Muril: Serasa Berputar karena Gempa Sesar Lembang

Masyarakat setempat menyaksikan caah dengdeng atau banjir bandang menyusul gempa besar, yang menyebabkan dinding utara Gunung Salak longsor. Air bah itu meluap ke kiri kanan sungai, mengendapkan pasir yang tebal dan luas. Peristiwa alam itu abadi menjadi nama geografis Laladon yang berada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nama geografis Laladon dilekatkan pada kawasan yang berupa endapat pasir.

Semula, banjir besar itu diduga banjir lahar karena adanya letusan Gunung Salak. Namun, Verbeek & Fennema (1896) dalam tulisannya De Salak, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh K Kusumadina (1982), menegaskan bahwa, “Letusan Gunung Salak pada tahun 1699 itu tidak terjadi, sehingga harus dicoret dari daftar gejala letusan gunungapi”.

Begitu pun hasil penelitian Christopher J Harpel (2015) dari Earth Observatory of Singapore, berkesimpulan, bahwa pada tahun 1699 itu terjadi letusan Gunung Salak, tapi telah terjadi gempa bumi besar yang memicu longsoran sangat besar di dinding utara. Batang kayu yang tertimbun endapan aliran guguranpuing di Ci Apus dan di tiga sungai lainnya, menghasilkan usia yang sama, bahwa batang pohon itu telah tertimbun sejak sekitar 1699 M.

Nama geografis Laladon, bertalian erat dengan kejadian gempa bumi besar yang mengambrolkan dinding utara Gunung Salak. Material lahar purba itu di antaranya berupa pasir halus yang mengendap tebal di dataran banjir. Endapan pasir yang luas itu telah menginspirasi warga setempat untuk menamai kampungnya Laladon, yang menjadi penanda dan pengingat. (*)