Kita ini bangsa yang kelihatannya religius sekali. Rumah ibadah selalu ramai, perayaan keagamaan penuh sesak, dan media sosial tak pernah kehabisan konten ceramah. Bahkan kampanye politik, branding kurikulum sekolah, sampai paket wisata pun sering membawa gerbong agama.

Namun pertanyaannya, apakah literasi religi kita sudah benar-benar memadai? Atau justru sebaliknya, etos religius ini malah berpotensi menimbulkan petaka, apalagi di tengah masyarakat yang sering dibuat emosional dan mudah tersulut oleh isu yang dikemas dengan iming-iming agama?

Di titik ini, agama sering kali dimainkan bukan pada substansinya, tapi pada simbolnya. Jargon, merek, dan klaim kebenaran. Padahal literasi religi mestinya mencakup cara kita memahami, menghayati, dan menghubungkan nilai-nilai agama dengan kehidupan nyata. Dan di sinilah letak masalahnya, kita masih punya banyak PR yang belum selesai.

1. Hafal, Literal, dan Dangkal

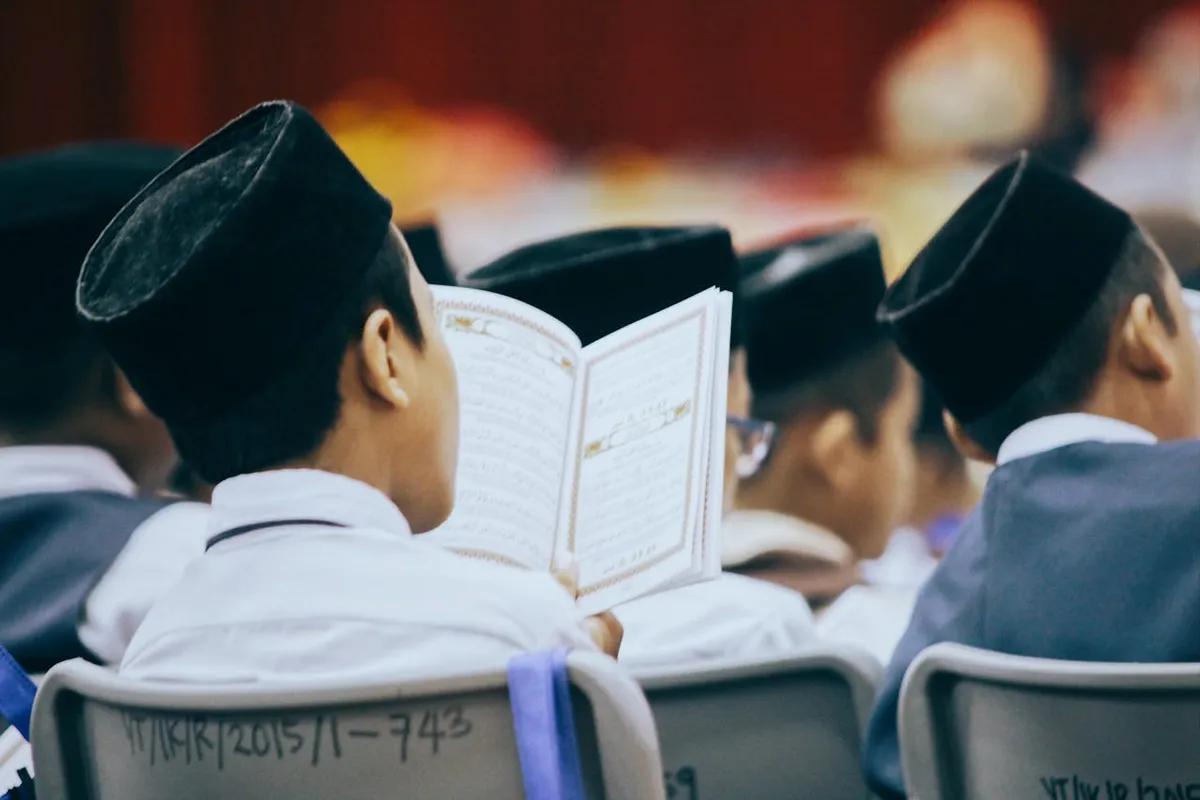

Coba ingat pelajaran agama waktu sekolah. Apa yang kita kejar? Setoran hafalan, mantra, nama-nama tokoh? Semua penting, tentu saja. Tapi kalau berhenti di sana, hasilnya adalah orang yang seolah-olah tahu banyak khazanah agama, tanpa mengerti pada arahnya.

Pendekatannya pun cenderung literal. Teks agama dibaca hitam-putih tanpa ruang tafsir. Agama diperlakukan seperti tidak punya induk sejarah, tidak berinteraksi dengan ruang kehidupan yang lebih kompleks.

Yang lebih mengerikan, pemahaman agama sering disamakan secara esensial dengan pendapat tokoh, lembaga keagamaan, atau provokasi yang berseliweran hari ini. Padahal jelas ia punya konteks sosial, ideologi, bahkan kepentingan tertentu. Tapi hal-hal seperti ini tampaknya tidak pernah diajarkan secara terbuka.

Kita tidak pernah diajak bertanya, “kenapa pandangan ini muncul?” atau “apa yang berubah dari masa ke masa?”. Akibatnya, kita belajar agama tanpa tahu cara berpikir teologis. Hasilnya ialah iman yang kaku, mudah tersinggung, dan dangkal.

2. Menyembunyikan Keragaman

Masalah berikutnya, literasi religi kita sering menutupi keniscayaan aka keberagaman. Baik di dalam agama sendiri, maupun hubungannya dengan agama lain.

Padahal setiap agama punya kekayaan kosmik yang panjang dan berlapis. Ada aliran, mazhab, denominasi, interpretasi, dan tradisi yang semuanya tumbuh dari cara berpikir yang berbeda. Tapi di ruang-ruang kita mengenal agama, yang diajarkan hanya satu versi. Versi kita sendiri atau yang diklaim resmi.

Kita tidak diajak mengenal perbedaan pandangan sejak dalam agama sendiri. Akhirnya, kita kaget begitu tahu bahwa di luar sana ada cara berpikir lain yang juga sah. Sependek ada organisasi keagamaan dengan praktik yang berbeda.

Begitu juga soal agama lain. Sering kali kita hanya diajarkan nama dan jumlahnya, bukan soal dunianya. Itupun sebetulnya masih mending, ketimbang tidak sama sekali apalagi dipandang sebagai lawannya.

Mengenal perbedaan bukan berarti menumbuhkan kebingungan. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan kedewasaan intelektual dan empati spiritual.

3. Minim Refleksi Moral dan Keteladanan

Lucu, literasi religi yang mestinya jadi tempat menanamkan akhlak, seringkali gagal menghadirkan refleksi etis.

Kita diajari “berbuat baik”, tapi tidak dijelaskan mengapa sesuatu dianggap baik. Kita tahu mana dosa dan mana karma, tapi tidak pernah diajak berpikir alasan sesuatu disebut cela, atau makna moral di baliknya.

Belajar agama akhirnya hanya berhenti di aturan, bukan kesadaran. Kita sibuk memastikan bentuk luar, tapi lupa menggali isinya. Lupa memetik buah-buahnya.

Karakter luput dari sesuatu yang kita sebut sebagai agama. Empati, kesederhanaan, dan tanggung jawab seolah-olah nihil. Pendidikan agama hanya jadi daftar larangan dan ancaman. Ia kehilangan daya ubahnya terhadap budi pekerti manusia. Dan kita sudah lama kehilangan keteladanan ini.

4. Tidak Kontekstual, dan (Jujur Saja) Membosankan

Belajar agama bisa, dan seharusnya, menyenangkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kaku, bahasanya formal, kadang menghakimi, dan topiknya jauh dari kehidupan sehari-hari.

Padahal nilai-nilai agama bisa dikaitkan dengan banyak hal, lingkungan, sains, kemanusiaan, gender, budaya pop, bahkan politik. Bayangkan kalau pelajaran agama membahas, misalnya, bagaimana nilai religius bisa memandu kita menghadapi budaya check-out dan bayar nanti, atau bagaimana ajaran etika agama bisa peduli pada masalah kesehatan mental.

Kita juga punya tradisi lokal yang kaya dengan nilai spiritual, tapi sayangnya sering diabaikan. Literasi religi seharusnya juga kreatif, mengembangkan strategi-strategi yang buat kita betah berlama-lama.

Kalau saja pendekatannya dibuat seasyik ini, belajar agama tidak lagi jadi beban, tapi jadi ruang dialog yang berkesan.

5. Spiritualitas yang Kering

Masalah terakhir ini yang paling sulit dirasakan tapi paling penting. Ialah spiritualitas kita yang gersang.

Kita tahu banyak tentang agama, tapi jarang benar-benar mengalami kedalaman batinnya. Kita bersembahyang, tapi apakah kita larut dan terkoneksi di dalamnya?

Literasi religi kita terlalu fokus pada bentuk luaran. Ruang esoteris jarang dieksplorasi. Pengalaman, perasaan, sensasi, kesadaran, dan perjumpaan personal dengan nilai-nilai yang kita imani, hampir selalu dipinggirkan.

Andai saja belajar agama bisa membuka ruang seperti ini, mungkin orang tak akan sekadar tahu agama, tapi benar-benar meraga-sukma dalam hidupnya.

Masalah-masalah ini tentu tidak muncul begitu saja. Kita lama sekali memperlakukan agama seperti barang antik yang harus dijaga dari debu kritik. Meningkatkan literasi religi berarti berani meneratas jalan baru, melihat bahwa ajaran agama selalu berinteraksi dengan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Bahwa yang sakral bisa berjalan beriringan dengan zaman.

Kita butuh literasi religi yang reflektif, kontekstual, dan manusiawi. Yang tidak hanya mengajarkan hafalan, tapi mengajarkan cara berpikir. Tidak hanya dunia yang ada di sana, tapi juga kemanusiaan di sini.

Ayo beres-beres, kita mulai dari diri sendiri. (*)