Bandung sering disebut kota. Tempat orang-orang mencapai mimpinya, bersekolah, mengejar karir, bahkan menumpahkan segala ide intelektualitasnya. Kawasan urban ini tak pernah lepas selalu dirindu menjadi labuhan wisata. Katanya adem, kulinernya enak-enak, tapi lumayan serba ada kalau mau menyoal kemajuaan. Bioskop, tempat gym, taman-taman, halte, ataupun penginapan berkabin.

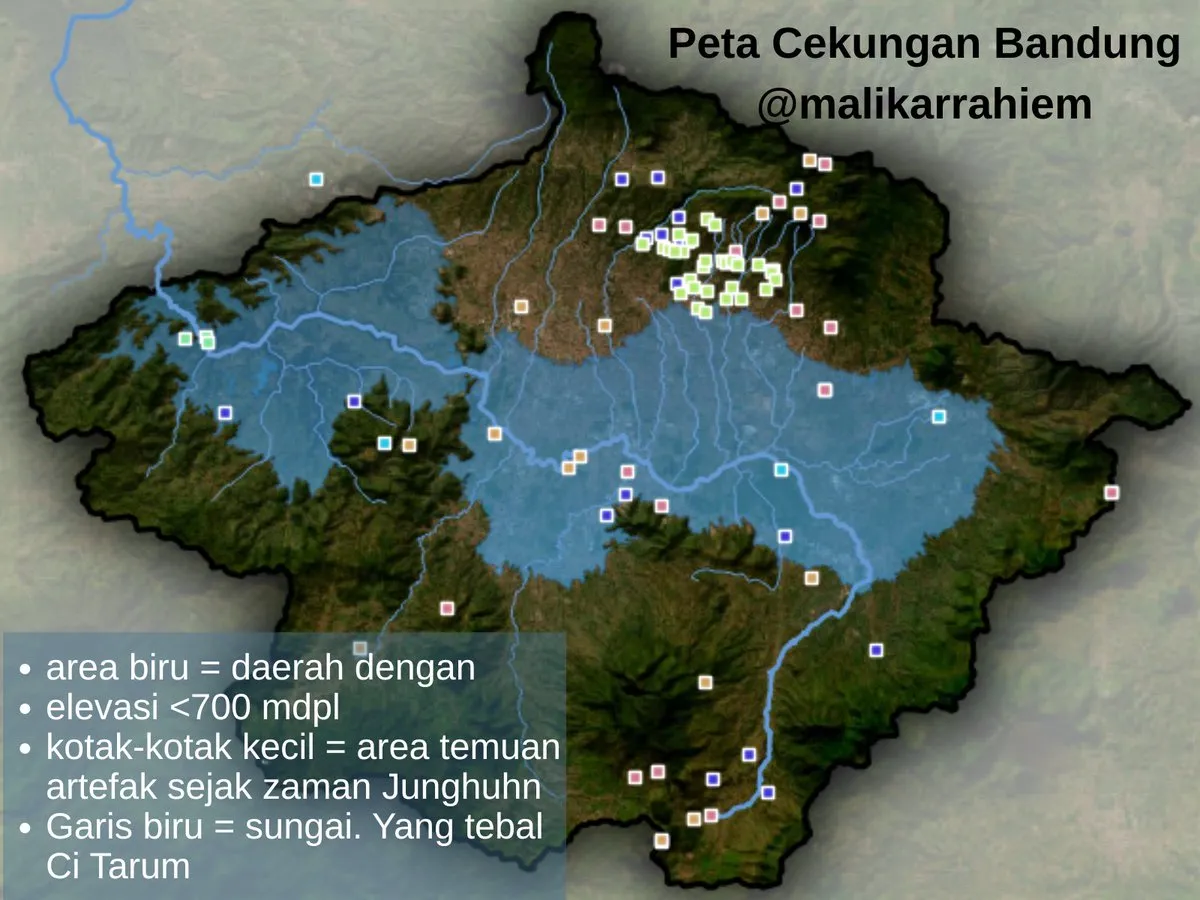

Kata “kota” diulang seperti mantra, seolah cukup untuk menjelaskan segalanya. Tapi sayangnya Bandung bukan sekadar kota. Ia adalah “bendung”, sebuah cekungan yang dilingkungi gunung. Lintasan yang mempertemukan Citarum dan Cikapundung.

Bandung adalah ruang hidup yang tidak dibentuk ketika Daendels menancapkan tongkatnya di sebuah titik pada September 1810. Jauh sebelum tanggal 25 di bulan itu, wilayah ini telah berdenyut sebagai Tatar Ukur, sebuah bentang kuasa yang berakar pada kerajaan lokal Sunda dari Timbanganten hingga Sumedang Larang. Sejak abad ke-17, daerah ini telah berstatus Kabupaten yang beribukota di Krapyak.

Namun demikian, Bandung juga tidak dilahirkan oleh peradaban manusia semata. Ia muncul dari mereka yang bersemayam di kelanggengan, Dayang Sumbi, Tumang, dan Sangkuriang. Sebuah ingatan kultural-ekologis yang jauh lebih tua daripada arsip kolonial.

Bandung dibentuk oleh bentang alam yang bergerak pelan namun menentukan. Letusan gunung api purba, pergeseran sesar, dan danau besar yang pernah menenggelamkan dataran rendahnya. Lanskap ini telah lebih dulu menetapkan logika ruang hidup jauh sebelum batas kota, tugu kabupaten, dan provinsi digambar di atas peta administratif.

Terpecah di Atas Peta Modern

Fosil-fosil yang ditemukan di Cekungan Bandung memberi isyarat bahwa wilayah ini pernah menjadi habitat gajah Elephas dan Stegodon, rusa dan bovidae besar, badak jawa, harimau, sampai trenggiling raksasa. Mereka bergerak mengikuti alur air, vegetasi, dan dataran kering, membentuk pagar geografis yang jauh sebelum manusia menggambar batas dan nama.

Ketika tubuh-tubuh satwa itu lenyap, ingatan tentangnya bertahan dalam bahasa ruang. Toponimi Bandung Raya seperti Leuwigajah, Bojongsoang, Cikalong, Rancaekek, merekam jejak biodiversitas yang pernah hidup di sana.

Ironisnya, ruang hidup yang sejak awal dibentuk oleh alur diri nonmanusia itu kini dipotong-potong atas nama peradaban. Bandung terbelah menjadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Garis-garis yang tampak rapi di peta, namun asing bagi tanah, air, dan ingatan ekologis yang melampaui batas tersebut.

Air dari Bandung Utara mengalir ke hilir tanpa bertanya wilayah mana yang berwenang. Sampah bergerak mengikuti arus konsumsi, bukan keputusan rapat birokrasi. Di sinilah persoalan bermula. Ketika Lembang dan sekitarnya dialihfungsikan, dampaknya dirasakan di selatan. Ketika Sarimukti menumpuk, bau dan risikonya menembus batas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Fragmentasi tata kelola membuat krisis ekologis berubah menjadi arena saling tuding. Daenah mana yang salah, warga pejabat mana yang lalai, lalu siapa yang mau bertanggung jawab?

Mobilitas Sehari-hari

Bandung adalah tubuh yang bergerak. Setiap pagi, ribuan orang meninggalkan rumah di kabupaten untuk bekerja di kota. Para pengemudi ojek online menjadi pembuluh darah yang menghubungkan titik-titik yang tidak pernah benar-benar terpisah. Mahasiswa, buruh pabrik, pekerja kreatif, dan pedagang kecil bergerak mengikuti desakan ekonomi, bukan logika administratif.

Ketika DAS Citarum meluap, yang terjebak bukan hanya warga Dayeuhkolot, melainkan kelas pekerja yang setiap hari hilir-mudik lintas kota dan kabupaten. Yang lumpuh bukan sekadar satu kawasan, melainkan seluruh sirkulasi hidup Bandung Raya. Di sini terlihat terang benderang bahwa krisis ekologis selalu juga berwajah sosial. Yang paling terdampak bukan mereka yang merancang kebijakan, tetapi mereka yang hidup dari keterhubungan ruang.

Kawasan ini juga hidup dari pariwisata. Kawah Putih, Maribaya, Ranca Upas, Punclut, Braga, atau Dago membentuk imajinasi kolektif green city tentang keindahan dan pelarian. Alam “liar” berhasil ditaklukan lewat proses ekstraksi yang halus. Ada eksotisme udara sejuk Priangan yang dijual, ada seksualisasi objektifikasi “teteh Bandung cantik-cantik” atau “akang Bandung ganteng dan lucu”. Lalapan jadi ajang nativisme, Bandung tenggelam dalam lautan kolonialisme baru di tengah jenama “Paris van Java”.

Menutup “Salawe” Pertama di Milenium ini

Menyongsong 2026, memungkas seperempat abad yang telah berlalu, Bandung nyata-nyata tidak pernah tunggal. Ia adalah kesatuan hidup yang berdiri sebagai penanda ekologis bahkan kosmologis. Ia adalah sungai yang mengalirkan kehidupan dan limbah sekaligus. Ia adalah bekas kolonialisme yang membentuk jalur kereta, kawasan industri, dan segregasi ruang. Ia juga adalah coffeeshop, kontrakan sempit, dan kecemasan pembangunan yang siapa tahu ingkar pada janji keberlanjutan.

Bioregionalisme Bandung tidak memusuhi modernitas semata, tetapi menuntut pertanggungjawaban etis pada tata kelola kawasan. Ia mengajak kita berhenti memperlakukan tanah sebagai bidang kosong dan sungai sebagai saluran teknis. Bandung harus ditegaskan sebagai ruang hidup yang menuntut etika keadilan sosial lagi ekologis.

Baca Juga: Bambu Ramah Lingkungan

Resolusi kita tahun ini bukanlah daftar proyek, melainkan perubahan cara memandang kota dan sekitarnya. Mimpi yang mengajak semua pihak tertutama para pemangku kekuasaan untuk menata Bandung Raya sebagai satu kesatuan ekologis, menempatkan kolaborasi yang bermakna, membangun transportasi yang mengakui keterhubungan wilayah, dan mengembangkan lokalitas yang membumi.

Lebih dari itu, resolusi ini adalah refleksi untuk belajar tinggal kembali di Bandung, bukan sebagai penakluk apalagi penjarah ruang, tetapi sebagai bagian dari tubuh wilayah itu sendiri. Sebab masa depan Bandung tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai satu kantor pemerintahan setempat, melainkan oleh sejauh mana kita mau mendengar gunung, sungai, dan mereka yang hidup di antaranya. (*)