Gunung-gunung ngabaris ngadingding

Lir ayang-ayangan

Ngujur ti kulon ka wétan

Mangrupa bénténg nu teguh

Ti bihari tug ka kiwari

Henteu aya barobahna

Nyorang pirang-pirang geus rébuan taun

Milu nyaksi gunta-ganti

Gunta-ganti robah jaman

Milu nyaksi keur alam nu bihari

Gelar Karajaan Sunda

Pajajaran nu kasohor

Linggihna Maha Prabu

Nu Raspati Siliwangi

Dayeuhna Galuh Pakuan

(Ladrak, Tembang Mamaos Cianjuran)

***

Sunda dan Hindu, dua kata yang kini terpisah oleh waktu. Dua jiwa yang sempat saling merayu dalam asmara Sunda-Galuh. Kisahnya abadi dalam romansa Pajajaran, dengan Pakuan pelaminannya. Di sana raja bertahta sebagai wakil dewa, menjelma harimau, bermesra dengan leluhur dan para sesepuh Sunda. Kita mengingatnya dalam aneka rupa sablon kaos lokal kekinian.

Sejak Tarumanagara, Hindu hadir sebagai cetak biru negara dan semesta Sunda. Ibu kotanya membentang bak Gunung Meru yang menyalurkan kesuburan tanah dan kesejahteraan bagi orang banyak. Seperti ditulis Robert Wessing dalam “A Change in the Forest: Myth and History in West Java” (Journal of Southeast Asian Studies, 1993), kesaktian seorang raja Sunda tidak sekadar simbol politik, melainkan jantung religi yang mengikat kerajaan dengan semesta.

Namun, tak ada dunia yang abadi. Tokoh Kian Santang datang, membawa cakrawala baru yang menggeser Pajajaran. Meski secara politik kerajaan runtuh, tapi imaji kita menolak menyebutnya sebagai kekalahan.

Prabu Siliwangi dituturkan tidak pernah mati, melainkan ngahiang, menghilang ke hutan Sancang sebagai Harimau Putih. Dalam simbol ini, keluhuran Hindu tidak dihancurkan tetapi ditarik kembali ke rimba, diserahkan lagi kepada sukma-sukma Sunda.

Hindu tidak pernah benar-benar hilang dari Tanah Sunda. Ia berubah menjadi ingatan kolektif yang hidup.

Di Pasundan Kiwari

Lalu, waktu membawa kita tiba di masa kini, anak cucu Siliwangi yang menampakkan diri dalam rupa baru. Yang menemukan jalannya melalui hutan lama. Zaenal Abidin Eko Putro dan Kustini menulis dalam “Flexibility of Hinduism in a Sojourning Land: Study on Diasporic Balinese Hindu in Cimahi, West Java Province of Indonesia” (Analisa Journal of Social Science and Religion, 2017) tentang Hindu Bali yang merantau ke Tanah Sunda.

Mereka belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan akarnya. Mereka tidak hanya membawa gemerincing upacara dan pakaian adat dari pulau asalnya, tetapi juga berhasil menemukan gema kesakralan masa lalu dalam agama leluhur di Cirendeu.

Di sanalah mata air memancar membasahi ritual melasti, menyatukan dua dunia dalam satu percikan suci. Pada titik ini Sunda dan Hindu bernostalgia, memadukan jiwa yang merindu rumahnya.

Perjalanan ini adalah lanjutan dari riak panjang sejarah Hindu di Nusantara. Martin Ramstedt mencatat dalam pengantar Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests (2004) bahwa umat Hindu Bali dulu distigma sebagai orang yang belum beragama. Mereka lalu melakukan reformasi teologi, menegaskan Sang Hyang Widhi Wasa sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan resmi menyusul datang pada 1959.

Sejak itu, umat Hindu memperoleh kebebasannya di antara akar tradisi dan tuntutan identitas formal. Merekalah yang menumbuhkan Hindu Nusantara, sebuah ekspresi religius yang lentur. Antara adat Bali, universalisme India, dan identitas nasional, Hindu menyala meski badai penyeragaman dan modernitas berusaha memadamkannya.

Seketika riak itu menjadi gelombang, melahirkan sosok resi berdarah Sunda. Ialah Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi Manuaba, yang mencoba menapak jalan leluhurnya tanpa meninggalkan dunia kiwari. Lewat keterlibatannya sebagai sekretaris Sabha Pandita di Parisada Hindu Dharma Indonesia, ia menenun kebalian dengan kearifan lokal Sunda, menyalakan Hindu Nusantara di tanah Pasundan.

Dalam rangkaian cerita ini, I Gusti Ngurah Sudiana menuturkan keyakinannya yang mendalam. Ia percaya bahwa peradaban Sunda adalah ibu bagi kebudayaan Bali (Hilma Rahmawati, “Gak Nyangka! Benarkah Tanah Sunda Nenek Moyang Asli Orang Bali? Ini Penjelasannya”, AYOBANDUNG.com, 18 Mei 2024).

Sebuah narasi yang dipenuhi dengan rasa kekaguman, menautkan dua budaya besar Nusantara dalam benang yang bernama Hindu. Dalam perspektif ini, akar spiritual dan adat Bali digambarkan sebagai aliran dari warisan sungai Sunda lama, menyoroti perkelindanan relasi hangat antara Pasundan dan Pulau Dewata.

Baca Juga: Membayangkan Sunda Tanpa Kristen (?)

Di Pasundan Bihari

Sunda dan Hindu, alangkah panjangnya cerita yang harus kita susuri. Perjalanan ini mengingatkan kita pada Bujangga Manik, seorang resi Sunda dari Pakuan Pajajaran yang meninggalkan istana demi pengembaraan batin. Dalam naskah Sunda Kuna yang kini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, Oxford, ia menuliskan ratusan nama gunung, sungai, dan situs suci di Jawa serta Bali (lihat J. Noorduyn & A. Teeuw, Tiga Pesona Sunda Kuna, 2006).

Semua itu bukan sekadar dunia yang dilewatinya, melainkan peta ziarah yang menuntun Atman dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Di balik langkah-langkahnya, kita bisa merasakan pandangan dunia Sunda yang berdialog dengan spiritualitas Hindu.

Kita ikut berkelana, sampai pikiran ini menemukan Candi Cangkuang di Garut, yang berdiri di antara genangan air. Di sanalah Sang Siwa hadir sebagai Pelebur dan Penguasa Waktu, api yang membakar rupa untuk mengembalikan jiwa pada asalnya.

Dari candi mungil ini kita belajar, bahwa kehancuran selalu membuka jalan yang baru. Termasuk Sunda yang pernah mau tidak berhenti pada masa keruntuhan Pajajaran semata. Justru di sanalah Sunda memasuki lorong waktu lain, menuntaskan karmanya sendiri.

Situs Cibuaya di Karawang pun menghadirkan sisi lain dari warisan Hindu. Di sana Sang Wisnu yang teduh berdiri sebagai Pemelihara Semesta. Dari sanalah juga cinta dipelihara, menjaga ladang, sungai, dan kampung kita agar tidak hanyut nestapa adharma.

Wisnu dalam rupa batu itu bukan sekadar peninggalan, melainkan pesan tentang kesetiaan menjaga keseimbangan bahwa peradaban harus terus dirawat hingga Sunda bisa tetap langgeng dalam putaran zaman.

Di Museum Sri Baduga, Bandung, kita masih bisa menatap arca Brahma, sang Pencipta, yang menegaskan wajah lain dari kekuatan semesta. Ia adalah lambang permulaan, kekuatan yang melahirkan dunia, dan yang menempatkan Sunda dalam garis cakrawala ini. Dari wajah Brahma, kita diingatkan bahwa kelahiran Sunda di masa lalu bukan semata kebetulan. Tapi bagian indah dari lapisan yuga yang tebal.

Inilah Trimutri, bagian dari sraddha yang masih membekas di Tanah Sunda.

Klaus K. Klostermaier dalam A Survey of Hinduism (Edisi Ke-3, 2007) menegaskan bahwa ketiganya bukan Tuhan yang terpisah. Setiap tradisi Hindu mungkin menekankan salah satu nama sebagai Yang Tertinggi, tetapi ketiganya tetap manifestasi dari satu realitas Ilahi. Trimurti menunjukkan bahwa peran Ilahi adalah wajah yang berbeda dari Yang Satu.

Baca Juga: Sunda dan Buddha yang Langka Kita Baca

Di Pasundan Kamari

Jejak-jejak Hindu bergelayut di alam kiwari, seolah mengalami punarbhawa, seperti makhluk yang berjiwa. Namun ini bukan soal avidya, ketidaktahuan, melainkan isyarat bahwa alam masih menyukma dengan kita semua. Salah satu contohnya tampak pada jejak hari kemarin.

Gedung Sate di Bandung, yang dibangun tahun 1920 dengan gaya Indo-Eropa. Fasade depannya tampak dihiasi motif-motif khas Hindu yang halus, menyiratkan tentang estetika dan simbolik keagamaan tetap hadir dalam kehidupan kota.

Dalam seni pertunjukan rakyat, wayang golek Sunda masih juga setia memanggungkan kisah dari epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Tokoh Arjuna tampil sebagai satria bijaksana, Gatotkaca sebagai simbol keberanian, Rama dan Shinta sebagai lambang kesetiaan.

Cerita-cerita ini dituturkan dalam bahasa Sunda, diiringi gamelan, kadang jenaka, kadang satir kritis, sehingga kisah-kisah ini bukan jadi tuturan asing, tetapi menyatu dengan lokalitas Sunda.

Bahkan dalam keyakinan leluhur kita, yang mungkin masih ada di satu dan dua orang saja, jejak Hindu tetap nyata. Ia berkelindan di alam kayangan yang memperjumpakan “Hyang” dengan “Dewa”, Sunda dengan Hindu. Kehadiran mereka menegaskan untuk yang kesekian kalinya tentang kesinambungan spiritual, bahwa Hindu tidak pernah hilang begitu saja, melainkan melebur menjadi bagian dari kesadaran kebudayaan Sunda.

Baca Juga: Meretas Makna 'Islam téh Sunda, Sunda téh Islam'

‘Pengantar’ Studi Sunda Modern

Apa yang hidup dalam cerita leluhur adalah cara Sunda menjaga ingatannya sendiri. Imajinasi itu mengalir dalam berbagai dimensi kebudayaan, menegaskan bahwa sejarah tidak hanya disimpan rapi dalam arsip. Dari sini, akhirnya kita bisa melihat sikap akademisi yang mencoba membaca ulang jejak Sunda dengan caranya yang berbeda. C. W. Watson dan Mikihiro Moriyama dalam “Tatar Sunda; An Introduction to Modern Sundanese Studies” (Wacana, 2025) melihat semua ingatan ini sebagai bagian dari kesundaan yang terus hidup.

Katanya Kerajaan Sunda sendiri pernah menaungi wilayah administrasi modern yang kini meliputi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten hingga keruntuhannya pada 1579. Jejak itu masih terasa dalam sebutannya sebagai Tatar Sunda atau Pasundan.

Rakyatnya disebut orang Sunda, bahasanya Sunda, dan adat serta seninya juga Sunda, meski tiap daerah punya warnanya sendiri-sendiri. Priangan, Cirebon, Banten sampai Batavia. Kini, sekitar 40 juta orang masih menuturkan bahasa ibu ini di tengah populasi 62 juta yang juga dihuni pendatang Nusantara dan Tionghoa sejak abad ke-19.

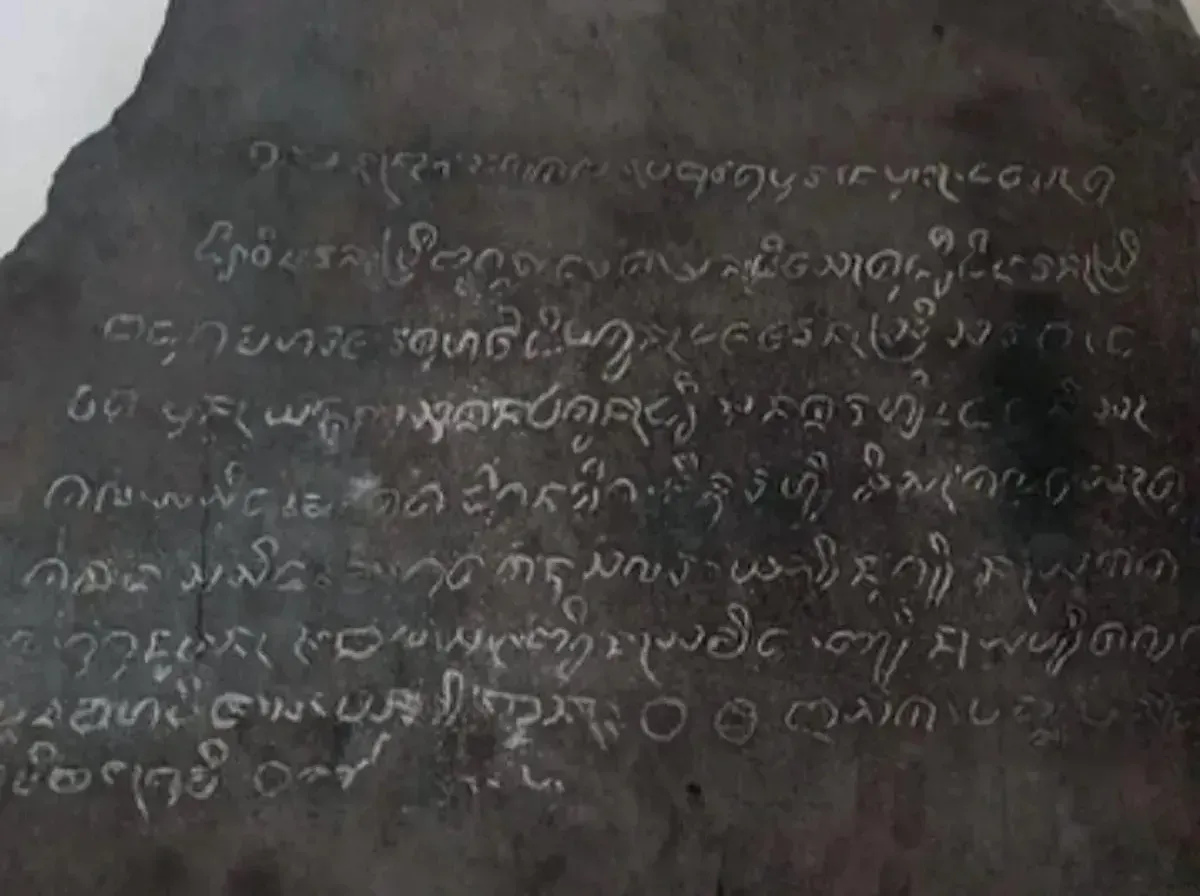

Inilah Sunda. Kesatuan identitas itu berakar pada jejak masa lampau yang tampak dalam prasasti, naskah Sunda kuno, dan catatan pengelana Eropa abad ke-16. Dari semua sumber itu terlihat jelas bahwa Hindu sejak abad ke-2 Masehi hadir bukan hanya sebagai pengaruh luar, tetapi jadi hamparan lanskap dasar peradaban.

Darinyalah kemudian lahir kerajaan-kerajaan, sebagaimana telah disebutkan, Galuh di Ciamis dan Pakuan-Pajajaran di Bogor, yang pada abad ke-16 bersatu dalam nama Sunda. Astungkara. (*)