Istilah Manajemen Talenta (MT) semakin sering bergema di ruang-ruang birokrasi Indonesia. Globalisasi, revolusi industri 4.0, society 5.0, dan dinamika geopolitik menempatkan talenta sebagai faktor kunci daya saing bangsa. Manajemen talenta adalah cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menempatkan ASN terbaik di posisi yang paling pas. Bukan karena “siapa orangnya”, tapi karena “apa kemampuannya”. Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, sistem ini bisa jadi revolusi senyap di birokrasi Indonesia. Era baru birokrasi: birokrasi berbasis talenta.

World Economic Forum (2023) juga menekankan bahwa negara dengan sistem manajemen talenta yang adaptif akan lebih siap menghadapi future of work. Namun, pertanyaan krusial muncul: apakah manajemen talenta di Indonesia sudah benar-benar berjalan sebagai sistem yang terintegrasi, atau masih sebatas jargon di dokumen strategis?.

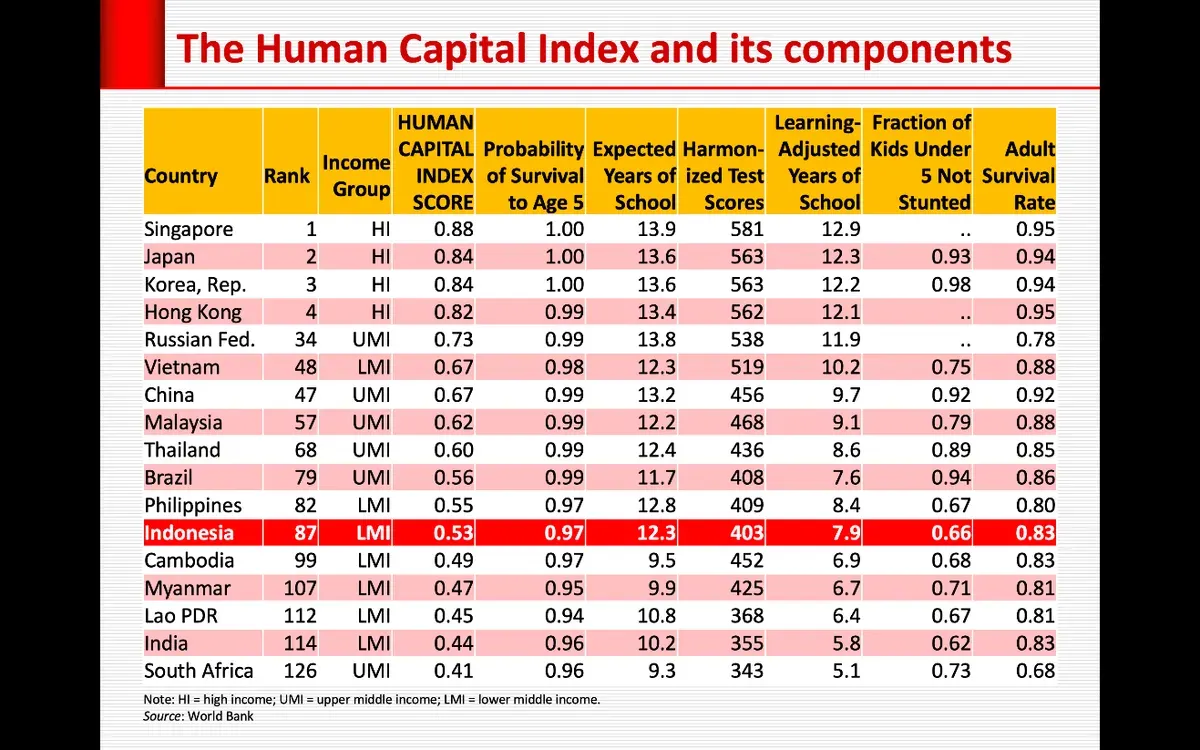

Dalam laporan indeks Global Human Capital (HCI) Tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Sama dengan laporan versi Bank Dunia, di mana posisi Indonesia lebih buruk dari lima negara ASEAN. Tahun 2020, skor HCI Indonesia hanya 0,54 yang berarti seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitasnya, itu pun jika memiliki pendidikan dan kesehatan yang prima. Padahal dalam menghadapi masa depan yang kompleks dan serba tidak pasti, Indonesia memiliki bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga Tahun 2035, dengan jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Di atas kertas, ini adalah modal talenta yang besar jika dikelola dengan baik dan benar.

Pemerintah Indonesia menyadari betul pentingnya pengelolaan SDM dan telah memasukkan manajemen talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan agenda pembangunan nasional. Beberapa kebijakan kunci antara lain:

- UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029;

- Peraturan Menteri PAN dan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;

- Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN Instansi Pemerintah;

- Keputusan Kepala LAN Nomor 604 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi;

- Keputusan Kepala LAN Nomor 605 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan sangat bergantung pada pembangunan SDM yang salah satunya melalui implementasi Manajemen Talenta. Namun, Survey Pusjar SKTAN tahun 2025 membuktikan bahwa 40% Pemerintah Daerah belum menerapkan satupun langkah akuisisi talenta/pengisian talent pool. Selain itu, hasil survey terhadap ketersediaan infrastruktur MT menunjukkan bahwa dokumen roadmap program pengembangan talenta beserta anggaran minim untuk mendukung implementasi MT. Pengembangan talenta yang terstruktur melalui penyusunan dokumen Human Capital Development Program (HCDP) dan Individual Development Programme (IDP) seyogyanya dimiliki oleh setiap instansi juga belum banyak dilakukan. Koordinasi antar lembaga juga masih lemah, di mana MT cenderung terfragmentasi antara program pendidikan, pelatihan, rekrutmen, hingga penempatan.

Bahkan faktanya, banyak lulusan ASN yang tidak selaras dengan kebutuhan; Manajemen ASN belum konsisten berbasis kompetensi. Hal ini ditandai dengan promosi dan mutasi yang kadang lebih menekankan senioritas atau kedekatan, bukan potensi dan kinerja; Promosi sering kali lebih ditentukan oleh jaringan, bukan rekam jejak. dan kurangnya ekosistem kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan pendidikan masih berjalan dengan ritme masing-masing.

Implementasi MT masih menghadapi berbagai tantangan utama, diantaranya: Fragmentasi kelembagaan: program talenta tersebar di berbagai kementerian/lembaga tanpa orkestrasi nasional yang jelas, Tidak ada badan tunggal yang berfungsi sebagai talentovernance authority, sehingga kebijakan berjalan parsial; Budaya birokrasi: meritokrasi masih sering terhambat oleh resistensi budaya organisasi yang nyaman dengan status quo, Penempatan jabatan dalam birokrasi masih sering dipengaruhi faktor politis dan kultural; Banyak instansi yang belum siap dengan sistem manajemen talenta digital, Masih ada ASN yang kinerjanya tinggi, tapi tidak tercatat dengan baik di sistem. Kualitas pendidikan dan pelatihan: Kurikulum pendidikan tinggi dan vokasi sering kali tidak selaras dengan kebutuhan industri berbasis teknologi baru (ILO, 2021) dan Kesenjangan digital: sistem manajemen talenta berbasis data besar (big data) belum terintegrasi untuk pemetaan, pengembangan, dan mobilisasi talenta nasional, Penggunaan big data analytics dalam pemetaan talenta masih terbatas, padahal hal ini menjadi prasyarat integrasi sistem. Selain itu, Sosialisasi yang terbatas: banyak pegawai bahkan belum tahu apa itu talent pool atau bagaimana cara masuk ke dalamnya.

Modal insani yang dimiliki setiap manusia terdiri dari IQ (Intellectual Quotient); EQ (Emotional Quotient), SQ (Social Quotient), AQ (Adversity Quotient), MQ (Moral Quotient), CQ (Creativity Quotient), sampai ke PQ (Physical Quotient) dan dilengkapi dengan modal komunikasi yang efektif menjadi hal yang krusial untuk terus dikembangkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas modal insani inilah yang menjadi kunci dalam menyadari potensi diri sebagai anggota masyarakat yang produktif. Terlebih bagi ASN sebagai motor penggerak pemerintah sehingga dapat berkontribusi dalam perwujudan pembangunan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Salah satunya seperti mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Agar manajemen talenta tidak berhenti sebagai jargon, ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh, antara lain:

- Penguatan kapasitas kelembagaan dengan membentuk Dewan Manajemen Talenta Nasional. Demi membangun orkestrasi, perlu ada Talent Management Council lintas sektor yang menetapkan arah dan integrasi kebijakan, memantau implementasi, dan mengintegrasikan basis data talenta nasional. BKN harus aktif mendampingi daerah. Jangan hanya menilai kesiapan, tapi membantu membangun kapasitas dan infrastruktur.

- Penguatan ekosistem meritokrasi ASN. Implementasi talent pool harus berbasis kinerja, potensi, dan integritas, bukan sekadar senioritas. diperkuat dengan instrumen akuntabilitas dan transparansi, termasuk penggunaan asesmen berbasis kompetensi, rekam jejak kinerja, dan integritas. Budaya ASN perlu diubah. Dari “asal kerja” menjadi “berkinerja dan berpotensi.

- Sinergi Pendidikan–Industri–Pemerintah. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan future skills seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan literasi digital, yang dikembangkan secara kolaboratif. Kampus, dunia usaha, dan pemerintah harus duduk bersama untuk mencocokkan kurikulum dengan kebutuhan talenta masa depan, termasuk AI, green jobs, dan ekonomi kreatif. Data ASN harus akurat dan terkini. Ini fondasi penting. Tanpa data, tidak mungkin ada manajemen talenta yang valid. Inisiatif sektor swasta melalui program pengembangan kepemimpinan dan akselerasi digital talent, misalnya Digital Talent Scholarship oleh Kementerian Kominfo menjadi contoh nyata sinergitas ini. Bahkan saat ini, telah diluncurkan Program Magang Nasional di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.

- Transformasi Digital Sistem Talenta. Penggunaan AI-driven talent analytics bisa untuk pemetaan potensi secara real time, mobilisasi, dan pengembangan karier secara berkelanjutan.

- Perubahan mindset pimpinan dan pegawai. Pimpinan instansi harus jadi “champion” perubahan. Kalau pimpinan hanya formalitas, bawahannya pasti ikut setengah hati. MT bukan sekadar aplikasi baru di dashboard ASN Digital. Ini perubahan cara pandang — dari “pegawai” menjadi “aset bangsa”.

Implementasi MT di birokrasi diharapkan mendorong terwujudnya ASN Profesional. Karena ketika ASN tidak professional, jika bekerja sebatas business as usual, ancamannya adalah Indonesia tetap berada dalam middle income trap dan mayoritas penduduk akan sengsara ketika memasuki hari tua. Selain itu, ASN tidak professional mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk sehingga kepercayaan publik turun dan legitimasi pemerintah lemah. Pemborosan anggaran pemerintah berpotensi terjadi ketika ASN tidak professional. Pada akhirnya akan merusak budaya dan talenta gagal tumbuh sehingga daya saing bangsa runtuh. Oleh karena itu, Manajemen talenta di Indonesia tidak boleh berhenti di meja rapat atau naskah kebijakan. Ia harus hidup dalam praktik kerja sehari-hari: bagaimana ASN dipromosikan, bagaimana instansi memberi ruang inovasi, dan bagaimana pendidikan menyiapkan generasi mendatang. Tanpa itu, kita berisiko kehilangan momentum bonus demografi.

Manajemen talenta bukan sekadar mengelola orang hebat; melainkan memastikan setiap individu punya ruang untuk bertumbuh, dan bangsa ini punya sistem untuk menempatkan talenta terbaiknya di "panggung" yang tepat. Ketika kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan niat baik, ASN hebat akan mendapat ruang untuk tumbuh, berkembang dan menyala (Melayani dengan Nyata, Amanah, dan Luar Biasa!). Tapi kalau tidak, hanya akan menambah satu lagi istilah keren dalam tumpukan jargon birokrasi.

Manajemen talenta di Indonesia telah mendapatkan legitimasi politik dan normatif dalam berbagai kebijakan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan teknologi. Momentum bonus demografi akan menjadi peluang emas hanya jika pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat dan media mampu membangun ekosistem manajemen talenta yang terintegrasi. Dengan demikian, manajemen talenta bukan sekadar slogan, melainkan instrumen strategis menuju Indonesia Emas 2045. (*)