Jujur saja, saya tak pernah tahan untuk benar-benar melihat foto gereja kami sewaktu diserang. Foto bertajuk "Gereja ini Disegel" itu presentasi tentang intoleransi di Indonesia. Ada nuansa rasa yang selalu saya hindari meski terkadang muncul dalam berbagai tanpa sadar ingin saya enyahkan. Nuansa yang membawa saya ke Hari Minggu pagi bertanggal 16 Nopember 2008.

Itu sudah tahun ketiga gereja kami ditutup paksa. Gereja kecil di bilangan wilayah Dayeuh Kolot, pinggiran Kota Bandung. Gereja yang nama jemaatnya sudah ada sejak 1954, lalu dipindahkan wujud fisiknya ke sini sejak 1994. Gereja yang selama sebelas tahun gedungnya bisa dipakai tanpa masalah. [Nah lihat, alangkah mudahnya saya menceritakan secara rasional dan analitis, bukan?]

Yang jelas gereja itu juga punya pastori, yaitu rumah saya, pendetanya.

Kami sadar, kami tidak boleh terima begitu saja penutupan sepihak. Tiap menjelang akhir tahun biasanya kami akan mencoba lagi untuk berkumpul disana. Sudah minggu ketiga usaha percobaan itu. Namun kali ini kami tetap berkebaktian di tempat ibadah sementara kami di Kapel Rehuel, Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Gedung gereja kami itu akan dipakai untuk rapat jemaat.

Pukul tujuh pagi itu saya sudah berangkat ke Kapel Rumah Sakit Immanuel untuk melayani GKP Jemaat Katapang, jemaat yang juga ditutup sejak tahun 2005 dan sama-sama mengungsi di kapel itu.

Saya berencana akan kembali melayani gereja kami di kapel rumah sakit, pada kebaktian pukul sepuluh. Tapi selepas pelayanan untuk jemaat Katapang, saya menerima SMS dari seorang majelis: "BU, GEREJA SUDAH DISERANG

Waktu itu darah saya seolah muncrat semua ke otak. Saya buru-buru melepas toga pendeta. Saya menelepon suami.

"Iya, ini masih diserang...," suara orang yang saya cintai itu berbisik tapi agak menggaung. Rupanya ia menjawab telepon dari kamar mandi.

"Sudah telepon polisi?"

"Sudah, tapi belum datang-datang juga."

Panik saya tidak mereda. Saya menelepon seorang anggota Majelis Jemaat untuk minta bantuan melihat kondisi rumah kami.

"Waduh... Bu, disana masih ramai. Tidak bisa masuk ke gereja." "Barang-barang dihancurkan..."

“Kami khawatir kalau datang malah makin membahayakan Bapak dan anak-anak..."

Aduh, Tuhanku...

Sepenggal cerita Obertina Johanis "Menyentuh Rasa" ini diambil dari buku Melangkahi Luka, 12 Kisah Perjalanan Menuju Damai (Rio Rahadian Tuasikal, Aphrem Risdo Simangunsong, dkk, 2014:59-60).

Sengketa dan Dinamika Pendirian Rumah Ibadah

Dalam liputan berjudul “KUHP Nasional dan Permasalahan Pendirian Rumah Ibadah di Bandung Raya” yang ditulis oleh Risdo Simangunsong, hasil republikasi dari Jakatarub dan disarikan dari makalah “Analisis Konflik Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM 2006 dan KUHP 2023” karya Fajriatun Nisa Islami (MPRK UGM), yang dipublikasikan pada 26 Desember 2025.

Permasalahan pendirian rumah ibadah masih menjadi tantangan serius di wilayah Bandung Raya. Sejumlah kasus bahkan memerlukan waktu penyelesaian hingga bertahun-tahun dan sampai kini belum menemukan solusi yang benar-benar menjamin terpenuhinya hak warga untuk beribadah.

Padahal, konstitusi secara tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun, dalam praktik di lapangan, jaminan ini kerap berbenturan dengan berbagai pembatasan.

Salah satu sumber utama ketegangan antara jaminan normatif dan realitas praktik adalah regulasi perizinan pendirian rumah ibadah, khususnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006).

Regulasi ini pada awalnya untuk memelihara kerukunan umat beragama. Namun, dalam implementasinya, PBM 2006 justru sering kali menjadi pemicu konflik dan memperumit pemenuhan hak beribadah kelompok minoritas.

Catatan LBH Bandung menunjukkan adanya sejumlah aksi penolakan pendirian gereja di Bandung Raya, antara lain yang terjadi di HKI Bandung Selatan, GKP Dayeuhkolot, Gereja Katolik Arcamanik, Rancasari, dan beberapa lokasi lainnya. Dalam banyak kasus, ketentuan perizinan dalam PBM 2006 kerap dijadikan dalih oleh kelompok penolak.

Parahnya, aparat negara tidak jarang menggunakan regulasi ini sebagai alasan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap hak warga dalam menjalankan ibadah. Aksi-aksi penolakan terkadang sering disertai ujaran kebencian, gangguan, perusakan bangunan dan perlengkapan ibadah, hingga menghilangkan nyawa orang. (www.kbb.id)

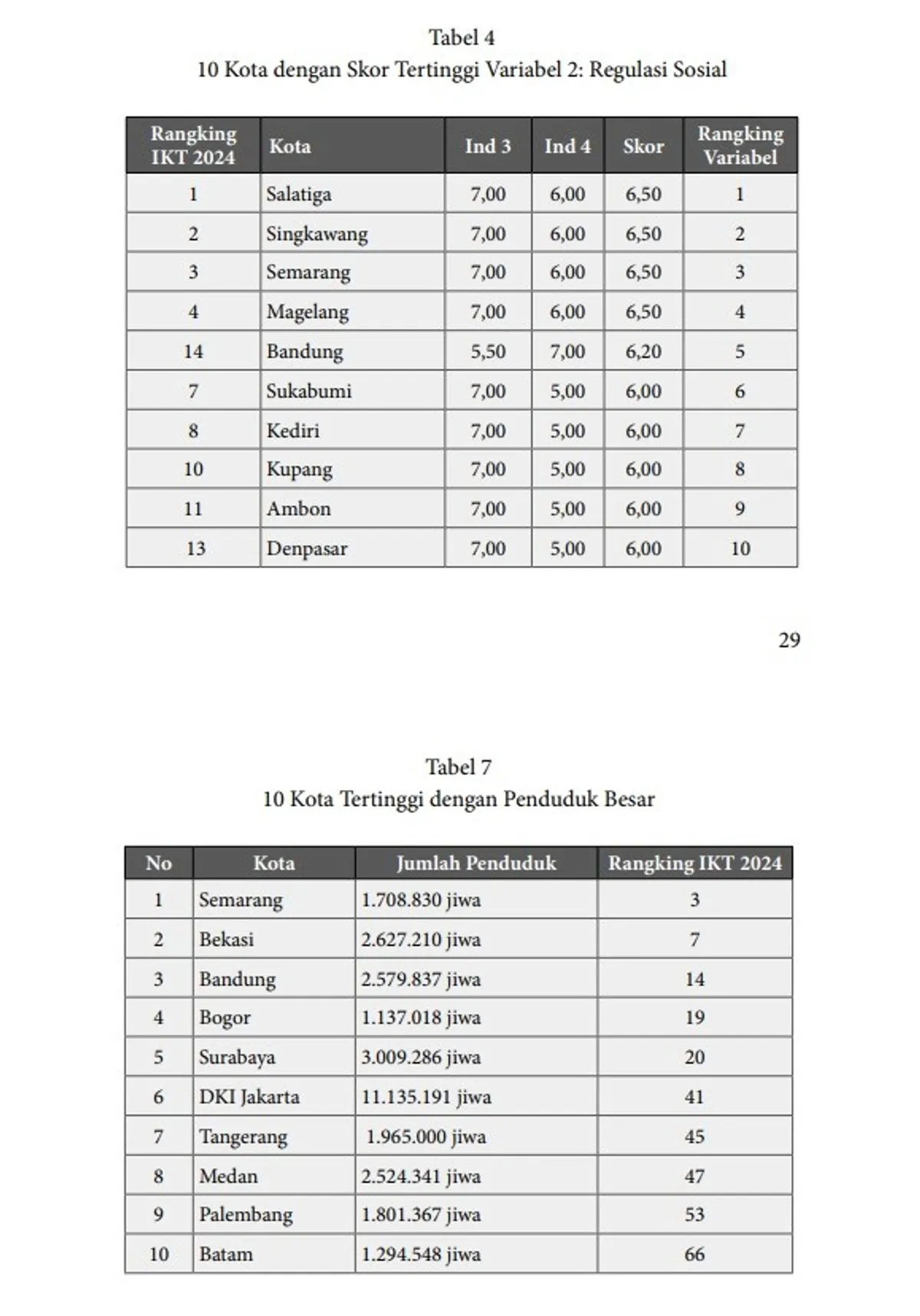

Dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang dirilis SETARA Institute pada 27 Mei 2025, menempatkan Kota Bandung pada posisi ke-14. Studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Tujuannya untuk memotret secara lebih komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum.

Dengan harapan dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

Di Kota Bandung, meskipun terjadi peristiwa intoleran, di antaranya dilakukan aktor non-negara berkaitan dengan larangan ucapan Selamat Natal bagi Umat Islam, tetapi elemen-elemen masyarakat sipil lainnya begitu gencar melakukan agenda-agenda pemajuan toleransi.

Dari tahun-tahun sebelumnya hingga kini, berbagai dialog dan kebijakan promotif toleransi yang hadir di Kota Bandung, di dalamnya terdapat peran masyarakat sipil, seperti Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jakatarub) dan Bandung Lautan Damai (BALAD).

Keberadaan 20 Kota besar, seperti Semarang, Bekasi, Bandung, Bogor, dan Surabaya, memperlihatkan bahwa demografi penduduk yang besar bukan menjadi penghalang untuk membangun ekosistem toleransi yang kuat.

Publik perlu menyadari bahwa menjaga toleransi di kota kecil adalah tantangan. Tapi menjaga toleransi di kota mengelola keberagaman dalam skala besar butuh kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang adil, kolaborasi erat dengan masyarakat sipil.

Kota-kota ini menunjukkan bahwa semua itu mungkin, selama ada kemauan politik, sinergi dan kolaborasi, berpegang pada prinsip bahwa semua orang punya tempat yang setara dalam kota. Kolaborasi kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership), dan kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership) semakin membuahkan hasil maksimal dengan capaian terbaik dalam hal pemajuan toleransi.

Terlebih terdapat Semarang dan Kota Bekasi masuk dalam ranking 10 teratas pada IKT 2024, melanjutkan tren positif dari sebelumnya pada IKT 2023 dan IKT 2022. (Ikhsan Yosarie, Halili Hasan dan editor Sayyidatul Insiyah, 2025: 1, 29, 32, 43-44)

Akar utama konflik rumah ibadah justru pada pemerintah pusat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM) itu, pendirian tempat ibadah membutuhkan paling sedikit 90 nama pengguna tempat ibadah yang disahkan pejabat setempat. Pendirian tempat ibadah harus didukung sedikitnya 60 warga setempat dan disahkan oleh lurah atau kepala desa, mendapat rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, serta rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. (www.interaktif.tempo.co)

Merawat Kedewasaan Beragama

Abu Rokhmad Musaki menulis Pemerintah dan Konflik Rumah Ibadah yang menegaskan Konflik pendirian rumah ibadah bermuara dari dua hal. Pertama, regulasi belum dipenuhi pengusul. Apakah sudah sesuai ketentuan dalam PBM? Kedua, kecenderungan umat beragama berlomba-lomba memperbanyak tempat ibadah.

Menurutnya dalam setiap kasus pendirian rumah ibadah, jarang ada LSM, kampus yang mau terjun dan mengajukan diri sebagai mediator untuk mendamaikan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Persoalan pendirian rumah ibadah cukup kompleks dan menguras emosi umat. Proses penyelesaiannya membutuhkan takaran dosis yang tepat dan akurat. Segudang referensi belum tentu bisa diterapkan. Menyelesaikan konflik rumah ibadah tidak cukup dengan teori mediasi. Harus muncul kesadaran dan kedewasaan dari umat beragama sendiri.

Konflik pendirian rumah ibadah bermuara dari dua hal. Pertama, regulasi belum dipenuhi pengusul. Dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ditentukan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan khusus.

Jika ini tidak dipenuhi, dipastikan menjadi masalah. Apakah ini salah pemerintah atau aturannya yang salah?

Setahu saya, tidak ada negara di dunia ini yang membebaskan warganya untuk mendirikan rumah ibadah tanpa aturan. Kebebasan mendirikan rumah ibadah harus tunduk pada aturan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945.

Soal kebebasan mendirikan rumah ibadah, belum ada undang-undang organik yang menjelaskan dan memerinci konstitusi ini. PBM ini satu-satunya regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah. Jika PBM dicabut, akan ada kekosongan hukum.

Saya tak bisa membayangkan konsekuensinya jika umat beragama berlomba-lomba mendirikan rumah ibadah tanpa aturan.

Kedua, ada kecenderungan umat beragama berlomba-lomba memperbanyak pendirian tempat ibadah tanpa memerhatikan kebutuhan nyata umat. Bahkan, muncul pula keinginan agar satu tokoh agama memiliki satu rumah ibadah sendiri dan tak mau berbagi dengan tokoh agama lain meski dalam satu agama yang sama.

Saya kira ini bakal menjadi tumpukan persoalan yang sulit dipecahkan.

Dalam hal ini, perlu kedewasaan umat dan tokoh agama untuk membangun atau tak membangun rumah ibadah. Kebutuhan nyata umat harus jadi pertimbangan utama. Beberapa persoalan yang masih mengganjal dalam proses penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah tidak boleh mengganggu kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. (Kompas, 25 April 2023)

Menjaga Kebhinekaan, Membuka Ruang Dialog

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menjaga kebebasan beribadah serta merawat kebhinekaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bandung sebagai kota yang inklusif bagi seluruh warganya.

Kebebasan beribadah merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wajib dilindungi oleh negara, termasuk oleh pemerintah daerah.

Kota Bandung adalah rumah bersama bagi masyarakat dengan latar belakang agama, keyakinan, dan budaya yang beragam. Sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Dalam menjalankan komitmen ini Pemkot Bandung tidak bekerja sendiri. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat perlu disikapi secara bijaksana dan seimbang. Soal kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Ruang dialog yang terbuka guna menjaga ketertiban dan keharmonisan bersama.

Dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan, Pemkot Bandung berpegang pada tiga prinsip utama (kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan) yang menjadi landasan dalam memastikan setiap kebijakan mampu melindungi, menghormati seluruh elemen masyarakat. (www.bandung.go.id dan Inilah Koran, 25 Desember 2025 | 10.20 WIB)

Resolusi Tahun 2026 menjadi momentum bersama bagi kita semua untuk menjadikan Bandung sebagai rumah bersama yang nyaman, aman. Setiap warganya hadir tanpa nyinyir memandang latar belakang suku, agama, ras, antar golongan, justru asyik hidup berdampingan dengan yang lain.

Bandung utama harus tumbuh sebagai kota yang inklusif, toleran, rukun dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang merasa diterima, didengar, dan dihargai. Dengan semangat gotong royong, kepedulian sosial, kita terus berkomitmen untuk merawat ruang-ruang kebersamaan, memperkuat dialog, menumbuhkan empati, simpati agar perbedaan tidak menjadi basa-basi, berjarak, melainkan kekayaan yang menyatukan.

Mari kita rayakan keragaman ini. Dengan cara merenungkan perkataan Agung Firmansyah Sumantri @dokterkasep ini,

Bandung adalah rumah kita bersama. Setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk lewat demonstrasi. Itu bagian dari demokrasi, bagian dari suara rakyat. Tapi, mari kita ingat bersama: menyuarakan aspirasi tidak harus melukai kota yang kita cintai.

Jangan biarkan fasilitas umum yang sehari-hari dipakai oleh masyarakat kecil rusak karena amarah sesaat. Jangan biarkan penjarahan mencoreng perjuangan kita. Jangan biarkan rasisme memecah persaudaraan kita.

Kita semua berbeda, tapi Bandung ini yang menyatukan. Di kota ini ada pedagang kecil, ada pelajar, ada pekerja, ada minoritas yang butuh rasa aman, ada saudara-saudara kita yang juga ingin damai.

Baca Juga: Kota Ini Butuh Mereka yang Berani, Bukan Sekadar Janji

Mari tunjukkan bahwa warga Bandung bisa jadi contoh: aksi yang bermartabat, aspirasi yang kuat, tapi tetap menjaga persaudaraan. Karena sejatinya, mencintai Bandung bukan hanya soal bersuara keras, tapi juga tentang menjaga setiap sudutnya tetap aman, ramah, dan nyaman untuk semua.

Ingat, kedamaian tidak hanya hadir tanpa konflik, melainkan lahir dari sikap saling menghormati, kerja sama, dan keadilan bagi semua. Keikutsertaan unsur masyarakat, generasi muda, tokoh masyarakat, pemuka agama, pegiat lintas iman dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kekuatan bersama mewujudkan Bandung Utama.

Dengan demikian, Bandung diharapkan terus menjadi teladan kota yang harmonis, hangat, dan berperikemanusiaan. Rumah bersama yang dirawat dengan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab bersama. (*)